おけはざまの歴史

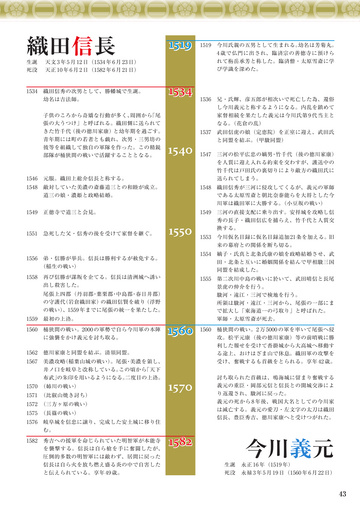

- ページ: 43

- 織田信長

生誕 死没 1534 幼名は吉法師。

1519 1534

1519

今川氏親の五男として生まれる。 幼名は芳菊丸。 4 歳で仏門に出され、臨済宗の善徳寺に預けら れて栴岳承芳と称した。臨済僧・太原雪斎に学 び学識を深めた。

天文 3 年 5 月 12 日(1534 年 6 月 23 日) 天正 10 年 6 月 2 日(1582 年 6 月 21 日)

織田信秀の次男として、勝幡城で生誕。

1536

兄・氏輝、彦五郎が相次いで死亡した為、還俗 し今川義元と称するようになる。内乱を鎮めて 家督相続を果たした義元は今川氏第 9 代当主と なる。 (花倉の乱)

子供のころから奇矯な行動が多く、 周囲から 「尾 張の大うつけ」と呼ばれる。織田側に送られて きた竹千代 (後の徳川家康) と幼年期を過ごす。 青年期には町の若者とも戯れ、次男・三男坊の 彼等を組織して独自の軍隊を作った。この精鋭 部隊が桶狭間の戦いで活躍することとなる。 1537

武田信虎の娘(定恵院)を正室に迎え、武田氏 と同盟を結ぶ。 (甲駿同盟)

1540

1547

三河の松平広忠の嫡男 ・ 竹千代(後の徳川家康) を人質に迎え入れる約束を交わすが、護送中の 竹千代は戸田氏の裏切りにより敵方の織田氏に 送られてしまう。

1546 1548

元服。織田上総介信長と称する。 敵対していた美濃の斎藤道三との和睦が成立。 道三の娘・濃姫と政略結婚。 1548

織田信秀が三河に侵攻してくるが、義元の軍師 である太原雪斎と朝比奈泰能らを大将とした今 川軍は織田軍に大勝する。 (小豆坂の戦い) 三河の直接支配に乗り出す。安祥城を攻略し信 秀の長子・織田信広を捕らえ、竹千代と人質交 換する。

1549

正徳寺で道三と会見。

1549

1551

急死した父・信秀の後を受けて家督を継ぐ。

1550

1553 1554

今川仮名目録に仮名目録追加21条を加える。旧 来の幕府との関係を断ち切る。 嫡子・氏真と北条氏康の娘を政略結婚させ、武 田・北条と互いに婚姻関係を結んで甲相駿三国 同盟を結成した。

1556 1558

弟・信勝が挙兵。信長は勝利するが赦免する。 (稲生の戦い) 再び信勝が謀叛を企てる。信長は清洲城へ誘い 出し殺害した。 尾張上四郡(丹羽郡 ・ 葉栗郡 ・ 中島郡 ・ 春日井郡) の守護代 (岩倉織田家) の織田信賢を破り (浮野 の戦い) 、1559 年までに尾張の統一を果たした。

1555

第二次川中島の戦いに於いて、武田晴信と長尾 景虎の仲介を行う。 駿河・遠江・三河で検地を行う。 所領は駿河・遠江・三河から、尾張の一部にま で拡大し「東海道一の弓取り」と呼ばれた。

1559 1560

最初の上洛。 桶狭間の戦い。2000 の軍勢で自ら今川軍の本陣 に強襲をかけ義元を討ち取る。 徳川家康と同盟を結ぶ。清須同盟。 美濃攻略 (稲葉山城の戦い) 。尾張 ・ 美濃を領し、 井ノ口を岐阜と改称している。 この頃から 「天下 布武」 の朱印を用いるようになる。 二度目の上洛。

1560

軍師・太原雪斎が死去。 1560 桶狭間の戦い。2 万 5000 の軍を率いて尾張へ侵 攻。松平元康(後の徳川家康)等の前哨戦に勝 利した報せを受けて沓掛城から大高城へ移動す る途上、おけはざま山で休息。織田軍の攻撃を 受け、奮戦するも首級をとられる。享年 42 歳。

1562 1567

1570 (姉川の戦い) 1571 (比叡山焼き討ち) 1572 (三方ヶ原の戦い) 1575 (長篠の戦い) 1576 1582 岐阜城を信忠に譲り、完成した安土城に移り住 む。 秀吉への援軍を命じられていた明智軍が本能寺 を襲撃する。信長は自ら槍を手に奮闘したが、 圧倒的多数の明智軍には敵わず、居間に戻った 信長は自ら火を放ち燃え盛る炎の中で自害した と伝えられている。享年 49 歳。

1570

討ち取られた首級は、鳴海城に留まり奮戦する 義元の重臣・岡部元信と信長との開城交渉によ り返還され、駿河に戻った。 義元の死から 8 年後、戦国大名としての今川家 は滅亡する。義元の愛刀・左文字の太刀は織田 信長、豊臣秀吉、徳川家康へと受けつがれた。

1582

生誕 永正 16 年(1519 年) 死没 永禄 3 年 5 月 19 日(1560 年 6 月 22 日)

今川義元

43

�

- ▲TOP