おけはざまの歴史

- ページ: 表紙

- 桶狭間古戦場保存会

�

- ▲TOP

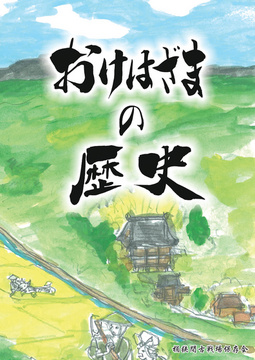

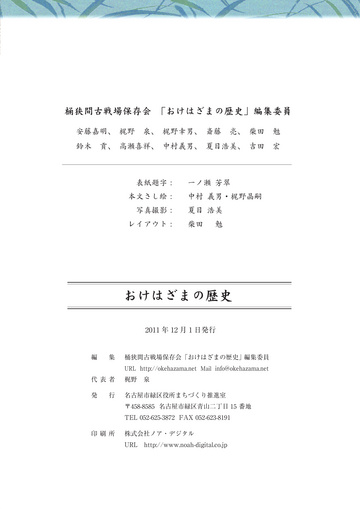

- ページ: もくじ

- もくじ

はじめに

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

第1章 桶狭間の歴史

1. 南北朝時代以前の古窯の時代 2. 南北朝時代 3. 南北朝の合戦 4. 村の名前の由来 5. 戦国時代 6. 織田家と今川家 7. 織田信長の誕生 8. 若き日の信長 9. 信長の尾張統一 10. 合戦の要因 11. 大高城へ兵糧入れ 12. 信長の情報収集 13. 義元沓掛城出陣 14. 信長清須城出陣 15. 信長軍の進撃 16. 戦いの始まり 17. 両軍の戦い 18. 義元の最期 19. 戦い終わって 20. 信長の改革 21. 近世の曙

第2章 桶狭間の史跡

桶狭間史跡マップ 1. 高根山・幕山・巻山 2. 釜ケ谷 3. 七ツ塚 4. 桶狭間古戦場公園 5. おけはざま山 6. 瀬名氏俊陣地跡 7. 長福寺 8. 戦評の松 9. 桶狭間神明社 ゆかりの史跡 (清須城・熱田神宮) 隣接する史跡 (鳴海・大高・豊明)

25 26 27 28 29 30‑31 32 33 34 35 36 37 38‑39

資 料

40‑41 42 43 44 45 46‑47 48 48

桶狭間の戦い直前(布陣図) 織田信長・今川義元 信長・義元年表 日本の歴史 桶狭間の歴史 桶狭間の地名の由来 桶狭間古戦場保存会の活動 おけわんこ・参考文献

あとがき

�

- ▲TOP

- ページ: 1

- 題字:書家 一ノ瀬芳翠

1

�

- ▲TOP

- ページ: 2

- はじめに

桶狭間学区は 1350 年頃南北朝時代の南朝の落武者がこの地、桶狭間に約 20 名程が隠れ住 んだのが始まりと言われています。コツコツと荒地を開拓しひっそりと生活しておりました。 そして、1560 年(永禄3年)25,000 人の今川義元が引き連れる今川軍と、対して、3,000 人 で戦いに臨んだ織田信長率いる織田軍との間で、桶狭間の戦いが現在の桶狭間古戦場公園(緑 区桶狭間北3丁目)付近で起こりました。 大将義元は早朝沓掛城を出発し大高城に入るため途中のおけはざま山(現在の豊明市南館と 桶狭間北3丁目付近)の中腹に本陣を構え休息をしていました。そこに雷雨に紛れて近づいた 織田信長本隊に攻撃され、桶狭間古戦場公園付近で首を取られました。この戦いで織田信長は 武勇を高め、群雄割拠の戦国時代を終息し日本全国統一の足がかりとなりました。 桶狭間学区では 2010 年「桶狭間の戦い」から 450 年を記念し、桶狭間古戦場公園を「桶狭 間の戦い」のジオラマ公園として改造しました。また、地域の皆様の寄付により織田信長公と 今川義元公両雄の銅像を公園内に建立しました。 2011 年の名古屋市地域予算(桶狭間学区地域委員会)にて委員会は郷土の歴史を理解し後 世に伝える事業として、 「おけはざまの歴史」を発行いたしました。2060 年の「桶狭間の戦い」 から 500 年にはこの本を読んで郷土の歴史を勉強された方々が盛大に記念イベントを開催して 頂けたら幸いです。また、この本の発行と同時にDVDも併せて制作いたしました。是非ご覧 ください。発行にさいし桶狭間古戦場保存会の編集委員の多大なるご協力、ご努力に対し厚く 御礼申し上げます。

ぐんゆうかっきょ

平成 23 年 11 月

桶狭間学区地域委員会委員長

桶狭間古戦場保存会会長

梶野 泉

2

�

- ▲TOP

- ページ: 3

- 第1章

桶狭間の歴史

3

�

- ▲TOP

- ページ: 4

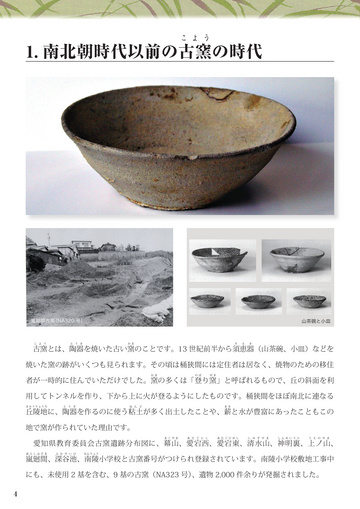

- 1. 南北朝時代以前の古窯の時代

こ よ う

嵐廻間古窯 (NA320 号)

山茶碗と小皿

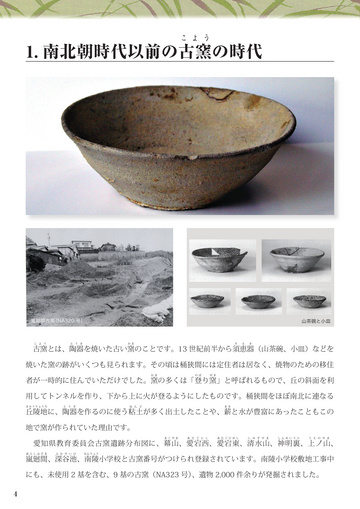

古窯とは、陶器を焼いた古い窯のことです。 13 世紀前半から須恵器(山茶碗、小皿)などを 焼いた窯の跡がいくつも見られます。その頃は桶狭間には定住者は居なく、焼物のための移住 者が一時的に住んでいただけでした。窯の多くは「登り窯」と呼ばれるもので、丘の斜面を利 用してトンネルを作り、下から上に火が登るようにしたものです。桶狭間をほぼ南北に連なる 丘陵地に、陶器を作るのに使う粘土が多く出土したことや、薪と水が豊富にあったこともこの 地で窯が作られていた理由です。 愛知県教育委員会古窯遺跡分布図に、幕 山、愛 宕西、愛 宕東、清 水山、神 明裏、上 ノ山、 嵐廻間、深谷池、南陵小学校と古窯番号がつけられ登録されています。南陵小学校敷地工事中 にも、未使用 2 基を含む、9 基の古窯(NA323 号) 、遺物 2,000 件余りが発掘されました。 4

あらしはざま ふ か や い け なんりょう まくやま あ た ご に し あたごひがし し み ず や ま しんめいうら う え の や ま きゅうりょうち と う き ね ん ど まき かま のぼ がま

こ よ う

と う き

かま

す

え

き

�

- ▲TOP

- ページ: 5

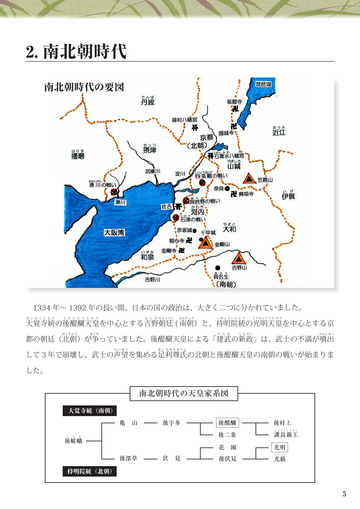

- 2. 南北朝時代

南北朝時代の要図

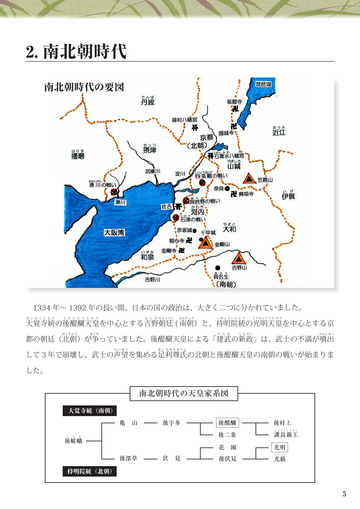

1334 年~ 1392 年の長い間、日本の国の政治は、大きく二つに分かれていました。 大覚寺統の後醍醐天皇を中心とする吉野朝廷 ( 南朝)と、持明院統の光明天皇を中心とする京 都の朝廷(北朝)が争っていました。後醍醐天皇による「建武の新政」は、武士の不満が噴出 して3年で崩壊し、武士の声望を集める足利尊氏の北朝と後醍醐天皇の南朝の戦いが始まりま した。

せいぼう あしかがたかうじ ほくちょう あらそ け ん む しんせい ふんしゅつ だいかくじとう ご だ い ご て ん の う よ し の ちょうてい なんちょう じみょういんとう こうみょう て ん の う

南北朝時代の天皇家系図

大覚寺統(南朝) 亀 山 後嵯峨 後深草 持明院統(北朝) 伏 見

ご さ が

後宇多

後醍醐 後二条 花 園 後伏見

後村上 護良親王 光明 光厳

こうごん もりよししんのう

5

�

- ▲TOP

- ページ: 6

- 3. 南北朝の合戦

南朝の落武者

かっせん

南朝の楠木正成・新田義貞・北畠親房軍と、北朝の足利尊氏・足利直義・高師直軍との合戦 でしたが、摂津(兵庫)の湊川の戦い(1336 年)で北朝が勝利しました。これにより敗北し た南朝側の武士たちが、あちこちに落武者となり逃げました。その一部の人々 20 数名が、現 在の長福寺の南側にあった丘陵地の林の中に隠れ住み始めました。これが桶狭間村の始まりな のです。

きゅうりょうち お ち む し ゃ せ っ つ ひょうご みなとがわ たたか ほくちょう

なんちょう

くすのきまさしげ

に っ た よしさだ

きたばたけ ち か ふ さ

ほくちょう

あしかがたかうじ

ただよし

こうのもろなお

かっせん

落武者の中に南朝の新田義貞の家来だった、 中山、 梶野、青山の姓の武士がいたんだわん

に っ た よ し さ だ

6

�

- ▲TOP

- ページ: 7

- 4. 村の名前の由来

昔の桶狭間の風景

ゆ ら い

落武者が住み始めたころは、 この地域は桶狭間では村の言い伝えとして、 洞廻間 (ホラバサマ) 、 公卿廻間(クケハザマ) 、法華廻間(ホケハザマ)と色々な呼ばれ方がありました。その後、泉 の湧くところで汲み桶がクルクル廻ったという伝説により、桶が廻る間と書いて桶廻間に変わ り、そして桶狭間になったと言われています。 1878 年(明治 11 年)の町村制発布により桶狭間村と正式名称になりました。

ちょうそんせい は っ ぷ わ く まわ おけ まわ ま お け ば さ ま

い

つた

詳しくは、資料 45 ページの「桶狭間の地名の由来」を見るわん

7

�

- ▲TOP

- ページ: 8

- 5. 戦国時代

戦国時代の勢力図(1550 年代)

1460 年頃、 室町幕府が衰退して将軍家と守護大名の家督争いが戦争に発展し、 応仁の乱 (1467 年~ 1477 年)となり、それ以後各地の豪族が覇権争いをすることとなりました。身分の下位 の者が上位(守護代・地頭・国人)をしのいでのし上がる下克上がおこりました。そして武力 で領土を拡大する群雄割拠の戦国時代になりました。その後、今川と織田の抗争は 1540 年頃 から西三河の支配権をめぐって争いが始まっていました。

守護: 国(領土)ごとに置かれて御家人の監督や軍事警察にあたった役目 地頭: 荘 園や国司が支配する領土で土地の管理、年貢の取りたてにあたる役目 国人: 土着の武士

こくじん じとう しょうえん こ く し ねんぐ

し ゅ ご に し み か わ し は い け ん あらそ ぐんゆうかっきょ こうそう し ゅ ご だ い じ と う こくじん げこくじょう ごうぞく は け ん

すいたい

か と く あらそ

おうにん

らん

ごけにん

かんとく

これらの役人は強い権力を持っていたんだわん

8

�

- ▲TOP

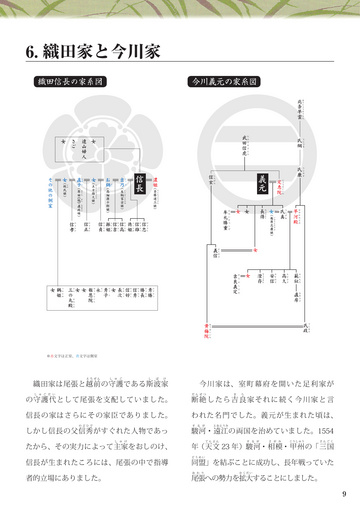

- ページ: 9

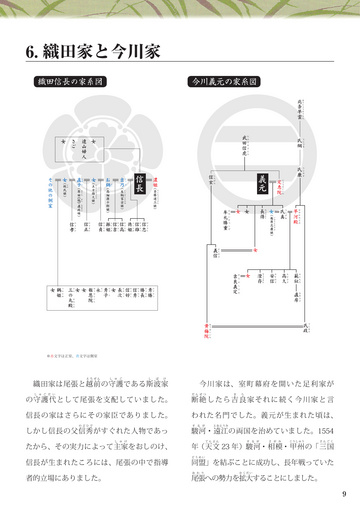

- われた名門でした。義元が生まれた頃は、

断 絶したら吉 良家それに続く今川家と言

駿 河・遠 江の両国を治めていました。1554

今 川 家 は、 室 町 幕 府 を 開 い た 足 利 家 が

同盟」を結ぶことに成功し、長年戦っていた

年(天 文 23 年)駿 河・相 模・甲 州の「三 国

さんごく

う じ ま さ ほうじょうそううん うじつな う じ や す

北条早雲 氏綱

は や か わ ど の

氏康 早河殿

う じ ざ ね じょうけいいん た か ひ さ

範似 高久 安信 女 澄存

ちょうそん や す の ぶ

の り も ち

な お ふ さ

直房

女︵庵原忠康娘︶

いはらただやす

今川義元の家系図

す る が

義元

長得 女 女

む れ い か つ し げ ちょうとく た け だ の ぶ と ら

さ が み

定恵院

氏真

こうしゅう

氏政

き ら よ し さ だ

吉良義定

き

ら

武田信虎

女

牟礼勝重

しんげん

信玄

義信

お う ば い い ん

だんぜつ

す る が

どうめい

の守 護代として尾張を支配していました。

信長の家はさらにその家臣でありました。

たから、その実力によって主家をおしのけ、

織田家は尾張と越 前の守 護である斯 波家

しかし信長の父信 秀がすぐれた人物であっ

︵斉藤道三娘︶ 濃姫

さいとうどうざん

信長

︵生駒家宗娘︶ 吉乃

なべ き つ の いこまいえむね

信忠 信雄 徳姫

の ぶ だ た

の ぶ か つ

と く ひ め

︵高畑源十郎娘︶ お鍋

信高 信吉 振姫 女 遠山婦人 さご 女

︵ 坂氏娘︶ 女

さか

の ぶ た か

の ぶ よ し

ふ り ひ め

の ぶ さ だ

織田信長の家系図

信正

︵ 原田 ︽塙︾ 直政妹︶ 直子

な お こ は ら だ ばん なおまさ

の ぶ ま さ

の ぶ た か

信孝

さ ん

ま る ど の

つ る ひ め

その他の側室

し ゅ ご だ い

鶴姫 女

のぶひで

︵土方雄久娘︶ 女

ひじかたかつひさ

ほ う お ん い ん

※赤文字は正室、青文字は側室

えちぜん

信貞

え い

者的立場にありました。

秀勝 勝長 信秀 信好 長次 女 秀子 永 報恩院 女 女 三の丸殿

か つ な が の ぶ ひ で の ぶ よ し な が つ ぐ ひ で こ

ひ で か つ

信長が生まれたころには、尾張の中で指導

6. 織田家と今川家

し

ば

け

し ゅ ご

し ゅ け

お わ り

黄梅院

てんぶん

よ し の ぶ

尾張への勢力を拡大することにしました。

とおとうみ

かくだい

9

�

- ▲TOP

- ページ: 10

- 7. 織田信長の誕生

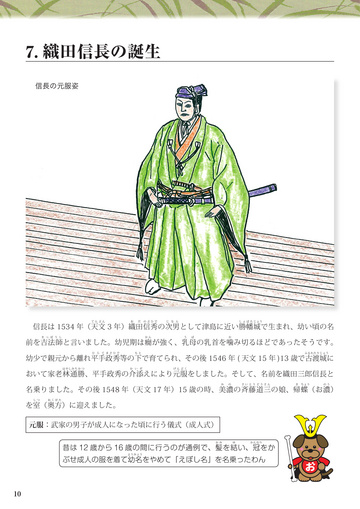

信長の元服姿

信長は 1534 年(天文 3 年)織田信秀の次男として津島に近い勝幡城で生まれ、幼い頃の名 前を吉法師と言いました。幼児期は癇が強く、乳母の乳首を噛み切るほどであったそうです。 幼少で親元から離れ平手政秀等の下で育てられ、その後 1546 年 ( 天文 15 年 )13 歳で古渡城に おいて家老林 通勝、平手政秀の介添えにより元服をしました。そして、名前を織田三郎信長と 名乗りました。その後 1548 年(天文 17 年)15 歳の時、美 濃の斉 藤道 三の娘、帰 蝶(お濃 ) を室(奥方)に迎えました。 元服:武家の男子が成人になった頃に行う儀式(成人式) 昔は 12 歳から 16 歳の間に行うのが通例で、髪 を結 い、冠 をか ぶせ成人の服を着て幼名をやめて「えぼし名」を名乗ったわん

ようみょう かみ ゆ かんむり しつ おくがた み の さいとう どうさん き ちょう のう はやしみち か つ か い ぞ げんぷく ひ ら て まさひで もと ふるわたりじょう き っ ぽ う し かん う ば か

てんぶん

お

だ のぶひで

じ な ん

し ょ ば た じょう

10

�

- ▲TOP

- ページ: 11

- 8. 若き日の信長

馬の稽古

信長は朝夕の馬の稽古では、着物の片袖を脱いだ姿で腰に瓢箪をぶらさげ、髪は茶せんに結 び太刀は朱ざやを差し、村の若者を集め人目も気にせず馬上で栗や柿そして瓜などをかぶりつ きながら、村や野を駆け巡っていました。尾張の国はもちろん周りの国からも「尾張の大うつ け」と呼ばれていました。しかし、信長は地 侍 や名主層の若者を呼び出し、また領内の屈強な 地下人の次男、三男などを仲間に誘い入れ「槍は短いより長い方が有利である」と 6 メートル をこえる長槍を作らせその稽古をしたり、鳥や小動物を獲る鷹狩として戦の訓練をし、鉄砲を 数多く集めて撃つ訓練をしました。また、夏は水泳で体を鍛えて弱いと評判であった尾張の国 の若者たち 800 人ほどを鍛え上げ、戦いに強い武士としての家来を沢山育てました。

きた たたか たくさん う きた ながやり と たかがり いくさ じ げ に ん じ ざむらい な ぬ し そ う くっきょう か めぐ まわ お わ り た ち しゅ かき うり

け い こ

ひょうたん

かみ

11

�

- ▲TOP

- ページ: 12

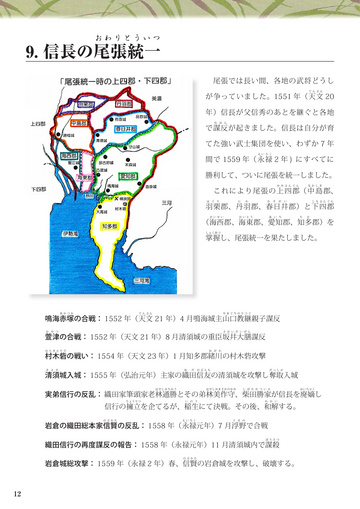

- 9. 信長の尾張統一

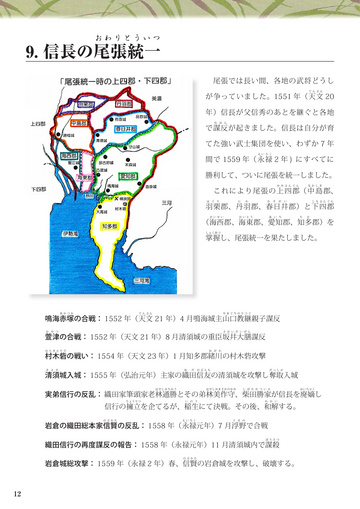

尾張では長い間、各地の武将どうし が争っていました。1551 年(天 文 20 年)信長が父信秀のあとを継ぐと各地 で謀 反が起きました。信長は自分が育 てた強い武士集団を使い、わずか 7 年 間で 1559 年(永 禄 2 年 ) にすべてに 勝利して、ついに尾張を統一しました。 これにより尾張の上 四郡(中 島郡、 羽 栗郡、丹 羽郡、春 日井郡)と下 四郡 (海西郡、海東郡、愛知郡、知多郡)を 掌握し、尾張統一を果たしました。

しょくあつ かいせい かいとう あ い ち ち た は ぐ り に わ か す が い しもよんぐん かみよんぐん なかしま えいろく む ほ ん てんぶん

おわりとういつ

鳴海赤塚の合戦: 1552 年(天文 21 年)4 月鳴海城主山口教継親子謀反 萱津の合戦: 1552 年(天文 21 年)8 月清須城の重臣坂井大膳謀反 村木砦の戦い: 1554 年(天文 23 年)1 月知多郡緒川の村木砦攻撃 清須城入城: 1555 年(弘治元年)主家の織田信友の清須城を攻撃し奪取入城 実弟信行の反乱: 織田家筆頭家老林通勝とその弟林美作守、柴田勝家が信長を廃嫡し 信行の擁立を企てるが、稲生にて決戦。その後、和解する。 岩倉の織田総本家信賢の反乱: 1558 年(永禄元年)7 月浮野で合戦 織田信行の再度謀反の報告: 1558 年(永禄元年)11 月清須城内で謀殺 岩倉城総攻撃: 1559 年(永禄 2 年)春、信賢の岩倉城を攻撃し、破壊する。

のぶかた ぼうさつ のぶかた えいろく う き の りょうりつ い の う わ か い はやしみちかう はやしみまさかのかみ しばたかついえ はいちゃく き よ す お だ のぶとも だっしゅ むらきとりで お が わ か や つ さかいだいぜん

あかつか

てんぶん

やまぐちのりつぐ

12

�

- ▲TOP

- ページ: 13

- 10. 合戦の要因

よういん

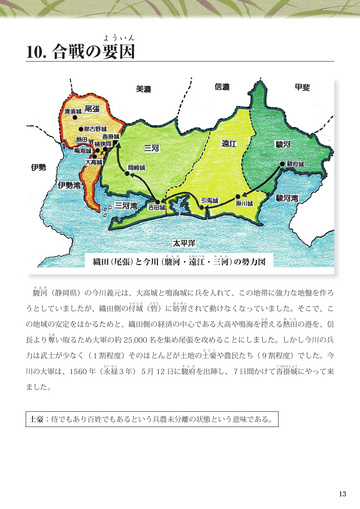

織田 (尾張) と今川 (駿河・遠江・三河) の勢力図

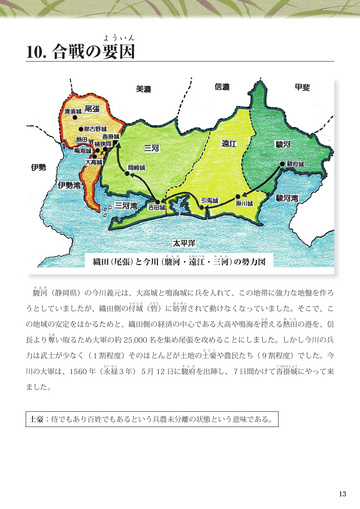

駿河(静岡県)の今川義元は、大高城と鳴海城に兵を入れて、この地帯に強力な地盤を作ろ うとしていましたが、織田側の付城(砦)に妨害されて動けなくなっていました。そこで、こ の地域の安定をはかるためと、織田側の経済の中心である大高や鳴海を控える熱田の港を、信 長より奪い取るため大軍の約 25,000 名を集め尾張を攻めることにしました。しかし今川の兵 力は武士が少なく(1割程度)そのほとんどが土地の土豪や農民たち(9割程度)でした。今 川の大軍は、1560 年(永禄3年)5月 12 日に駿府を出陣し、7日間かけて沓掛城にやって来 ました。

えいろく す ん ぷ くつかけじょう ど ご う うば ひか あ つ た つけじろ とりで ぼうがい す る が

す る が

とおとうみ

み か わ

土豪:侍でもあり百姓でもあるという兵農未分離の状態という意味である。

13

�

- ▲TOP

- ページ: 14

- 11. 大高城へ兵糧入れ

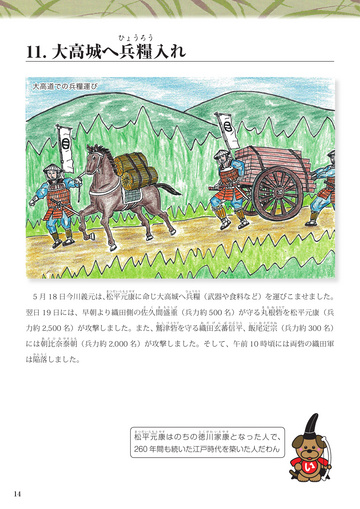

大高道での兵糧運び

ひょうろう

5 月 18 日今川義元は、 松平元康に命じ大高城へ兵糧(武器や食料など)を運びこませました。 翌日 19 日には、早朝より織田側の佐久間盛重(兵力約 500 名)が守る丸根砦を松平元康(兵 飯尾定宗(兵力約 300 名) 力約 2,500 名)が攻撃しました。また、 鷲津砦を守る織田玄蕃信平、 には朝比奈泰朝(兵力約 2,000 名)が攻撃しました。そして、午前 10 時頃には両砦の織田軍 は陥落しました。

かんらく あ さ ひ な やすとも わ し づ とりで お だ げ ん ば のぶひら い い お さだむね さ く ま もりしげ ま る ね とりで

まつだいらもとやす

ひょうろう

松 平 元 康 は の ち の 徳 川 家 康 と な っ た 人 で、 260 年間も続いた江戸時代を築いた人だわん

まつだいらもとやす

とくがわ いえやす

14

�

- ▲TOP

- ページ: 15

- 12. 信長の情報収集

今川軍本陣の幕張りしていたところを、織田軍の間者(忍者)が情報を集めていた

かんじゃ

信長は今川軍の進む行動を予想して、簗田出羽守の率いる川並衆の蜂須賀小六野武士集団を 使い、情報を集め大高や桶狭間の様子をじっくりと調べ、戦の作戦を考えていました。その頃 今川義元がおけはざま山に休憩する為の本陣を幕奉行の瀬名氏俊が設営したと言う情報を知り ました。このことは桶狭間には言い伝えとして氏俊着陣の古跡が「セナ藪」として大池東側に あります。また付近には軍評 定を行ったという「戦評の松」があります。

いくさひょうじょう せんぴょう うじとし こ せ き やぶ ほんじん まくぶぎょう せ な うじとし いくさ

や な だ で わ の かみ

ひき

か わ な み しゅう

は ち す か こ ろ く

信長は戦勝のご褒 美として、情報収集に活躍した梁 田出 羽守に手 柄 の筆頭(1番)として、今川方の城だった沓掛城を与えたのだわん。

ひっとう

ほ う び

や な だ で わ の か み

て が ら

上の絵の中にスパイが二人いるけどわかるかなぁ???

15

�

- ▲TOP

- ページ: 16

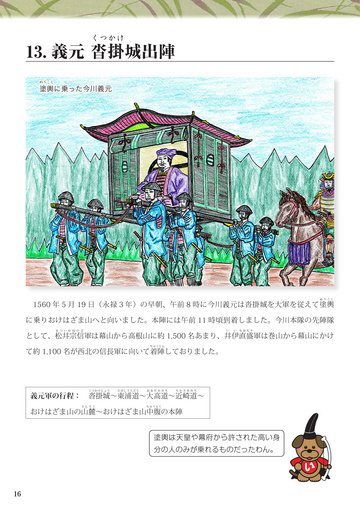

- 13. 義元 沓掛城出陣

ぬりこし

くつかけ

塗輿に乗った今川義元

1560 年 5 月 19 日(永禄 3 年)の早朝、午前 8 時に今川義元は沓掛城を大軍を従えて塗輿 に乗りおけはざま山へと向いました。本陣には午前 11 時頃到着しました。今川本隊の先陣隊 として、松井宗信軍は幕山から高根山に約 1,500 名あまり、井伊直盛軍は巻山から幕山にかけ て約 1,100 名が西北の信長軍に向いて着陣しておりました。

ちゃくじん まついむねのぶ い い なおもり

ぬりこし

義元軍の行程: 沓掛城~東浦道~大高道~近崎道~ おけはざま山の山麓~おけはざま山中腹の本陣 塗輿は天皇や幕府から許された高い身 分の人のみが乗れるものだったわん。

さんろく ちゅうふく

くつかけじょう

ひがしうらどう

おおだかみち

ちかさきみち

16

�

- ▲TOP

- ページ: 17

- 14. 信長 清須城出陣

あつもり

き よ す

敦盛を舞う信長

信長は朝早く清須城で今川軍が出陣したことを聞くと、幸若舞の「敦盛」を舞い、鎧・兜を 身に着け立ったまま湯漬けで食事をしてから、わずか小姓 5 騎のみで出陣(午前 5 時頃)しま した。これは、尾張統一まもないこの時期の家来達にじっくりと考えさせない為の信長の行動 であり、野外決戦(今川本陣突入)をおけはざま山で決行する作戦が漏れるのを防ぐ為である (午前 8 時頃) したころには兵力が 1,000 名程になっ と思われます。 熱田神宮に到着して戦勝祈願 ていました。その後、丹下砦を経て善照寺砦に集結した時(午前 10 時頃)には、兵力が 3,000 名程集まりました。そして、大将旗を始め多くの幟旗を立て「信長は是にあり」と、今川方に わざと見せました。

たいしょうき のぼりばた これ た ん げ とりで ぜ ん し ょ う じ とりで せんしょう き が ん ゆ づ こしょう き

こうわかまい

あつもり

よろい

かぶと

幸若舞「敦盛」の一節

織田信長は出陣前に「人間 50 年、下天のうちをくらぶれば、夢 幻 の如くなり、一度生を得て滅せぬ者あるべきか」と舞っていたわん

17

ごと ひとたびしょう え めっ げてん ゆめまぼろし

こ う わ か ま い

あ つ も り

�

- ▲TOP

- ページ: 18

- 15. 信長軍の進撃

しんげき

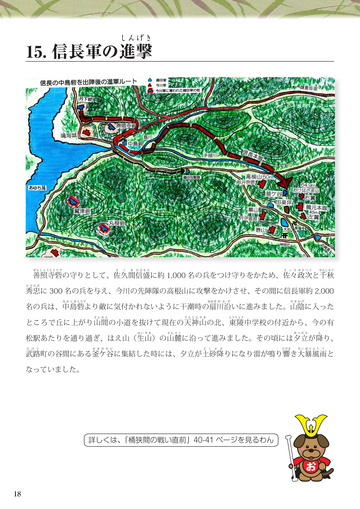

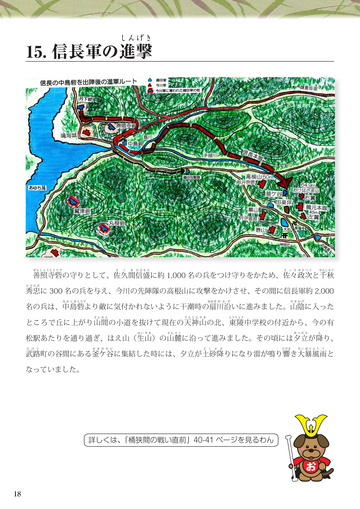

善照寺砦の守りとして、佐久間信盛に約 1,000 名の兵をつけ守りをかため、佐々政次と千秋 秀忠に 300 名の兵を与え、今川の先陣隊の高根山に攻撃をかけさせ、その間に信長軍約 2,000 名の兵は、中島砦より敵に気付かれないように干潮時の扇川沿いに進みました。山陰に入った ところで丘に上がり山 間の小道を抜けて現在の天 神山の北、東 陵中学校の付近から、今の有 松駅あたりを通り過ぎ、はえ山(生山)の山麓に沿って進みました。その頃には夕立が降り、 武路町の谷間にある釜ケ谷に集結した時には、夕立が土砂降りになり雷が鳴り響き大暴風雨と なっていました。

た け じ か ま が た に ど し ゃ ぶ ひびき だいぼうふう う はいやま さんろく ゆうだち ふ さんかん てんじんやま とうりょう な か じ ま とりで おおぎ が わ ぞ やまかげ ひでただ

ぜんしょうじとりで

さ

く

ま のぶもり

さ っ さ まさつぐ

せんしゅう

詳しくは、 「桶狭間の戦い直前」40-41 ページを見るわん

18

�

- ▲TOP

- ページ: 19

- 16. 戦いの始まり

暴風雨による今川軍の混乱

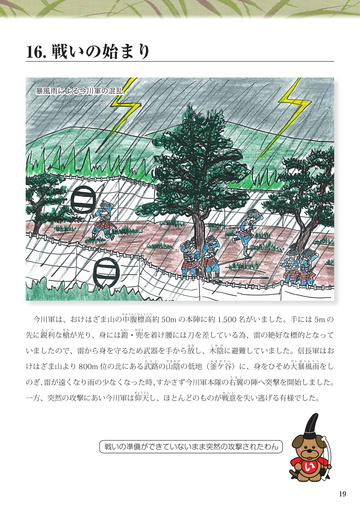

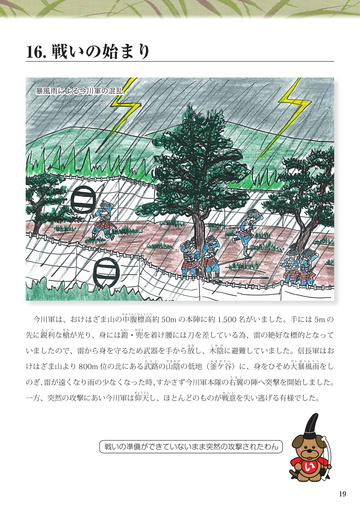

今川軍は、おけはざま山の中腹標高約 50m の本陣に約 1,500 名がいました。手には 5m の 先に鋭利な槍が光り、身には鎧・兜を着け腰には刀を差している為、雷の絶好な標的となって いましたので、雷から身を守るため武器を手から放し、木陰に避難していました。信長軍はお けはざま山より 800m 位の北にある武路の山陰の低地(釜ケ谷)に、身をひそめ大暴風雨をし のぎ、 雷が遠くなり雨の少なくなった時、 すかさず今川軍本隊の右翼の陣へ突撃を開始しました。 一方、突然の攻撃にあい今川軍は仰天し、ほとんどのものが戦意を失い逃げる有様でした。

ぎょうてん せ ん い う よ く た け じ やまかげ か ま が た に だいぼうふうう はな こ か げ え い り やり よろい かぶと

ちゅうふくひょうこう

戦いの準備ができていないまま突然の攻撃されたわん

19

�

- ▲TOP

- ページ: 20

- 17. 両軍の戦い

戦いの最中、塗輿をみつける

ぬりこし

たたか

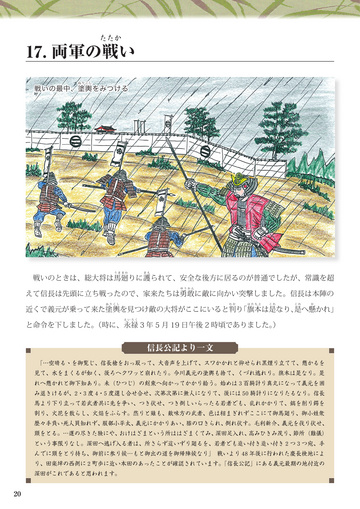

戦いのときは、総大将は馬廻りに護られて、安全な後方に居るのが普通でしたが、常識を超 えて信長は先頭に立ち戦ったので、家来たちは勇敢に敵に向かい突撃しました。信長は本陣の 「旗本は是なり、 是へ懸かれ」 近くで義元が乗って来た塗輿を見つけ敵の大将がここにいると判り ) と命令を下しました。 (時に、永禄 3 年 5 月 19 日午後 2 時頃でありました。

えいろく ぬりこし わか はたもと これ これ か ゆうかん

うままわ

まも

信長公記より一文

「…空晴るゝを御覧じ、信長槍をおっ取って、大音声を上げて、スワかかれと仰せられ黒煙り立てて、懸かるを 見て、水をまくるが如く、後ろへクワッと崩れたり。今川義元の塗輿も捨て、くづれ逃れり。旗本は是なり。是 れへ懸かれと御下知あり。未(ひつじ)の刻東へ向かってかかり給う。始めは 3 百騎計り真丸になって義元を囲 み退きけるが、2・3 度 4・5 度還し合せ合せ、次第次第に無人になりて、後には 50 騎計りになりたるなり。信長 馬より下り立って若武者共に先を争い、つき伏せ、つき倒しいらったる若者ども、乱れかかりて、鎬を削り鍔を 割り、火花を散らし、火焔をふらす。然りと雖も、敵味方の武者、色は相まぎれずここにて御馬廻り、御小姓衆 歴々手負い死人員知れず、服部小平太、義元にかかりあい、膝の口きられ、倒れ伏す。毛利新介、義元を伐り伏せ、 頸をとる。…運の尽きた験にや、 おけはざまという所ははざまくてみ、 深田足入れ、 高みひきみ茂り、 節所(難儀) という事限りなし。深田へ逃げ入る者は、所さらず這いずり廻るを、若者ども追い付き追い付き 2 つ 3 つ宛、手 んでに頸をとり持ち、御前に参り候…もと御出の道を御帰陣候なり」 戦いより 48 年後に行われた慶長検地によ り、田楽坪の西側に 2 町歩に近い本田のあったことが確認されています。 「信長公記」にある義元最期の地付近の 深田がこれであると思われます。

20

�

- ▲TOP

- ページ: 21

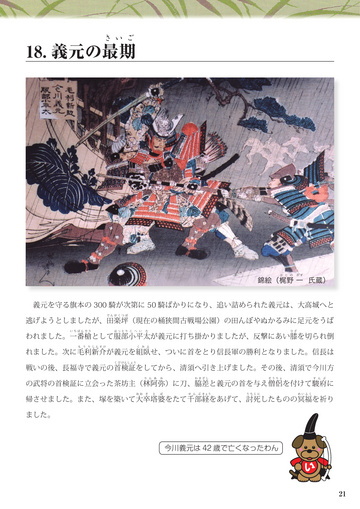

- 18. 義元の最期

さ い ご

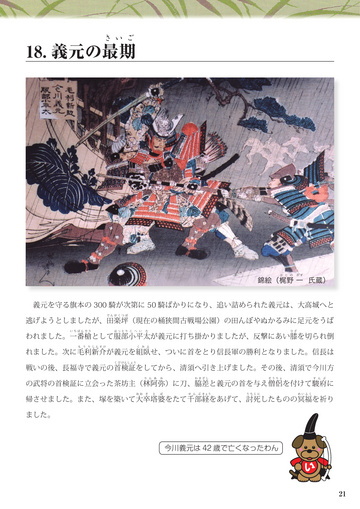

錦絵(梶野 一 氏蔵) 義元を守る旗本の 300 騎が次第に 50 騎ばかりになり、追い詰められた義元は、大高城へと 逃げようとしましたが、田楽坪(現在の桶狭間古戦場公園)の田んぼやぬかるみに足元をうば われました。一番槍として服部小平太が義元に打ち掛かりましたが、反撃にあい膝を切られ倒 れました。次に毛利新介が義元を組臥せ、ついに首をとり信長軍の勝利となりました。信長は 戦いの後、長福寺で義元の首検証をしてから、清須へ引き上げました。その後、清須で今川方 の武将の首検証に立会った茶坊主(林阿弥)に刀、脇差と義元の首を与え僧侶を付けて駿府に 帰させました。また、塚を築いて大卒塔婆をたて千部経をあげて、討死したものの冥福を祈り ました。

おお そ と ば せ ん ぶ きょう うちじに めいふく り ん あ み わきざし そうりょ す ん ぷ く び けんしょう も う り しんすけ く み ふ いちばんやり はっとり こ へ い た ひざ でんがくつぼ

か じ の

かず

今川義元は 42 歳で亡くなったわん

21

�

- ▲TOP

- ページ: 22

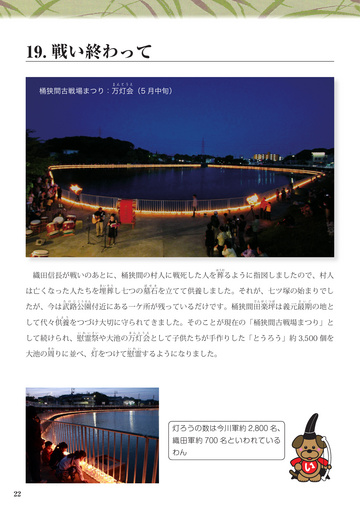

- 19. 戦い終わって

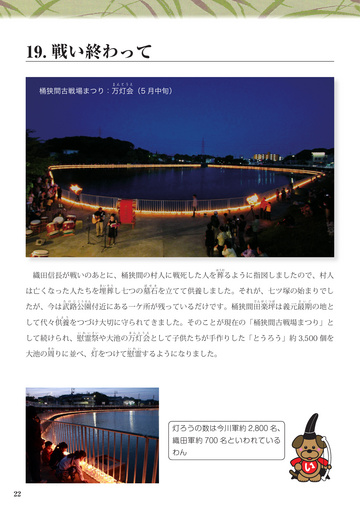

桶狭間古戦場まつり:万灯会(5 月中旬)

まんとうえ

織田信長が戦いのあとに、桶狭間の村人に戦死した人を葬るように指図しましたので、村人 は亡くなった人たちを埋葬し七つの墓石を立てて供養しました。それが、七ツ塚の始まりでし たが、今は武路公園付近にある一ケ所が残っているだけです。桶狭間田楽坪は義元最期の地と して代々供養をつづけ大切に守られてきました。そのことが現在の「桶狭間古戦場まつり」と して続けられ、慰霊祭や大池の万灯会として子供たちが手作りした「とうろう」約 3,500 個を 大池の周りに並べ、灯をつけて慰霊するようになりました。

まわ ひ い れ い い れ い さい ま ん と う え く よ う た け じ こうえん でんがくつぼ さ い ご まいそう ぼ せ き

ほうむ

灯ろうの数は今川軍約 2,800 名、 織田軍約 700 名といわれている わん

22

�

- ▲TOP

- ページ: 23

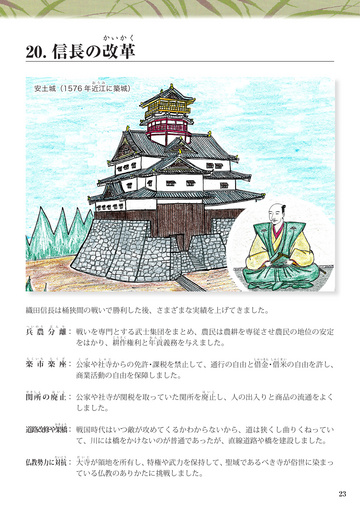

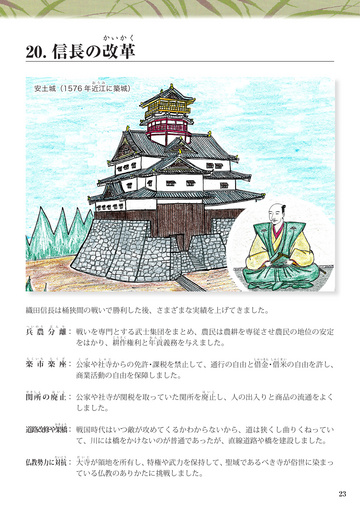

- 20. 信長の改革

安土城(1576 年近江に築城)

おうみ

かいかく

織田信長は桶狭間の戦いで勝利した後、さまざまな実績を上げてきました。 兵 農 分 離: 戦いを専門とする武士集団をまとめ、農民は農耕を専従させ農民の地位の安定 こうさく ね ん ぐ をはかり、耕作権利と年貢義務を与えました。 楽 市 楽 座: 公家や社寺からの免許 ・ 課税を禁止して、通行の自由と借金 ・ 借米の自由を許し、 商業活動の自由を保障しました。 関 所 の 廃 止: 公家や社寺が関税を取っていた関所を廃止し、人の出入りと商品の流通をよく しました。 道路改修や架橋: 戦国時代はいつ敵が攻めてくるかわからないから、道は狭くし曲りくねってい て、川には橋をかけないのが普通であったが、直線道路や橋を建設しました。 特権や武力を保持して、 聖域であるべき寺が俗世に染まっ 仏教勢力に対抗: 大寺が領地を所有し、 ている仏教のありかたに挑戦しました。 23

たいこう だ い じ かきょう せきしょ は い し は い し ら く い ち ら く ざ く げ し ゃ じ しゃっきん しゃく ま い へ い の う ぶ ん り

�

- ▲TOP

- ページ: 24

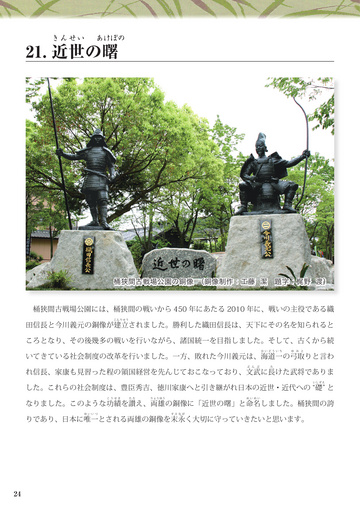

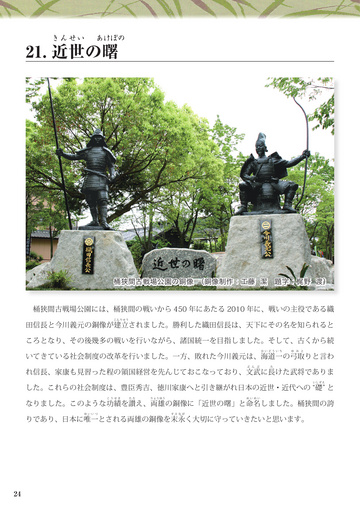

- 21. 近世の曙

きんせい

あけぼの

桶狭間古戦場公園の銅像 (銅像制作:工藤 潔 題字:梶野 渡) 桶狭間古戦場公園には、桶狭間の戦いから 450 年にあたる 2010 年に、戦いの主役である織 田信長と今川義元の銅像が建立されました。勝利した織田信長は、天下にその名を知られると ころとなり、その後幾多の戦いを行いながら、諸国統一を目指しました。そして、古くから続 いてきている社会制度の改革を行いました。一方、敗れた今川義元は、海道一の弓取りと言わ れ信長、家康も見習った程の領国経営を先んじておこなっており、文武に長けた武将でありま した。これらの社会制度は、豊臣秀吉、徳川家康へと引き継がれ日本の近世・近代への “礎” と なりました。このような功績を讃え、両雄の銅像に「近世の曙」と命名しました。桶狭間の誇 りであり、日本に唯一とされる両雄の銅像を末永く大切に守っていきたいと思います。

ゆいいつ すえなが こうせき たた りょうゆう めいめい いしずえ ぶ ん ぶ た かいどういち ゆ み と こんりゅう

24

�

- ▲TOP

- ページ: 25

- 第2章

桶狭間の史跡

25

�

- ▲TOP

- ページ: 26

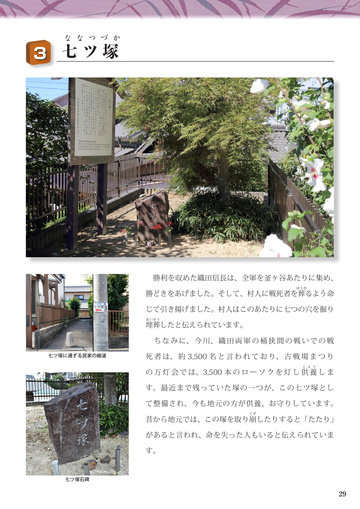

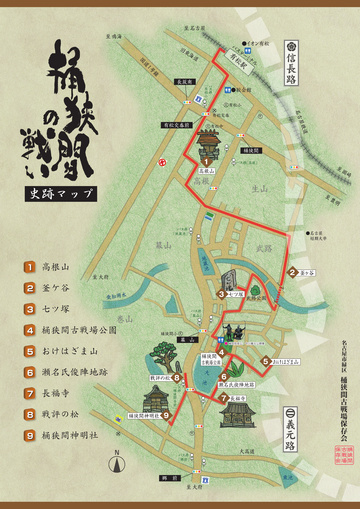

- 至 名古屋 至 鳴海

旧 東 海

道

オ ン有松 バ ●イ スタ 有 ーミ 松 ナル 駅

国 号 1 道 線

長坂南

バ ス停 ﹁有松小﹂

文

●絞会館

有松小

道 屋鉄 名古

有松交番

〒

有松交番前

文 有松中

桶狭間

1

高根山

バス停 「高根」

至

高根

岡 崎

史跡マップ

バス停 「地蔵池」

生山

至

豊

明

幕山

地蔵池

●名古屋 短期大学

武路

2 3

バス停 「幕山」

1 2 3 4 5 6 7 8 9

高根山

至 大府

釜ヶ谷

釜ケ谷 七ツ塚

愛知用水

七ツ塚

武路公園

巻山

桶狭間小 文

桶狭間古戦場公園 おけはざま山 瀬名氏俊陣地跡 長福寺 戦評の松 桶狭間神明社

桶狭間神明社

幕 山 桶狭間 古戦場公園

大 池

桶狭間 名古屋市緑区 桶狭間古戦場保存会 古戦場 保存会

織田信長公・今川義元公銅像

4 6

5

おけは ざ ま山

戦評の松

8

バ ス停 ﹁桶狭間寺前﹂

〒

瀬名氏俊陣地跡

7

長福寺

9

バス停 「郷前」

大高道

郷 前

東池 至 大府

26

�

- ▲TOP

- ページ: 27

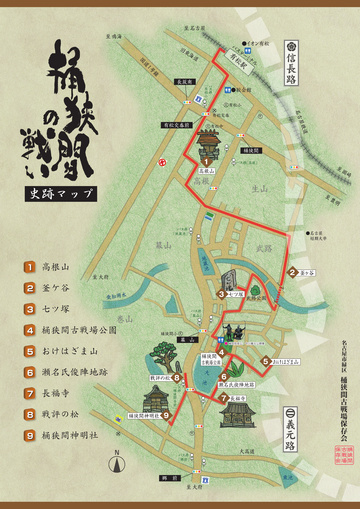

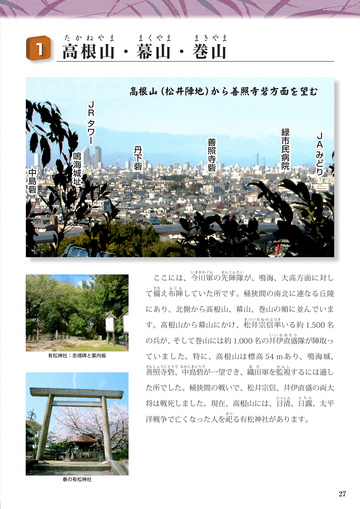

- 1 高 根 山 ・幕 山 ・ 巻 山

J R タワー 丹下砦 鳴海城址

た か ね や ま

まくやま

まきやま

高根山 (松井陣地) から善照寺砦方面を望む

緑市民病院

J A みどり

善照寺砦

中島砦

ここには、今 川軍の先 陣隊が、鳴海、大高方面に対し て備 え布 陣していた所です。桶狭間の南北に連なる丘陵 にあり、北側から高根山、幕山、巻山の順に並んでいま す。高根山から幕山にかけ、松 井宗信率 いる約 1,500 名 の兵が、そして巻山には約 1,000 名の井伊直盛隊が陣取っ

有松神社:忠魂碑と案内板

いいなおもり ま つ い む ね の ぶ ひき そな ふじん

いまがわぐん

せんじんたい

て い ま し た。 特 に、 高 根 山 は 標 高 54 m あ り、 鳴 海 城、

ぜんしょうじとりで なかじまとりで

善照寺砦、中島砦が一望でき、織田軍を監視するには適し た所でした。桶狭間の戦いで、松井宗信、井伊直盛の両大 将は戦死しました。現在、高根山には、日清、日露、太平

にっしん にちろ まつ

お

だ

かんし

洋戦争で亡くなった人を祀る有松神社があります。

春の有松神社

27

�

- ▲TOP

- ページ: 28

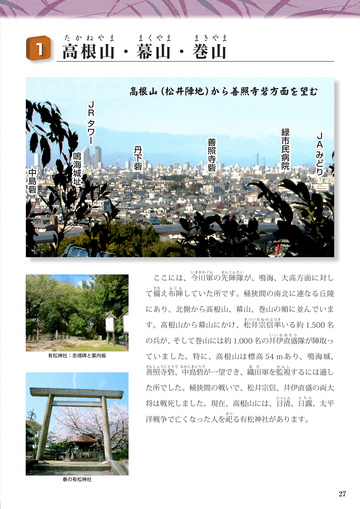

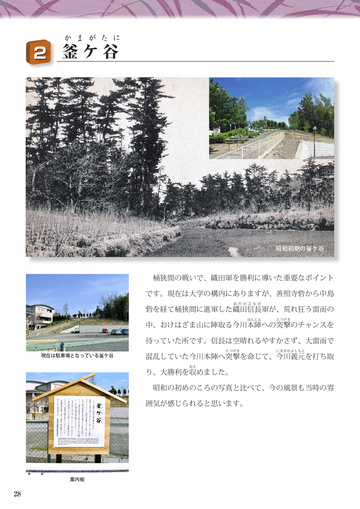

- 2 釜ケ谷

か ま が た に

昭和初期の釜ケ谷

桶狭間の戦いで、織田軍を勝利に導いた重要なポイント です。現在は大学の構内にありますが、善照寺砦から中島 砦を経て桶狭間に進軍した織田信長軍が、荒れ狂う雷雨の 中、おけはざま山に陣取る今川本陣への突撃のチャンスを 待っていた所です。信長は空晴れるやすかさず、大雷雨で

現在は駐車場となっている釜ケ谷

とつげき いまがわよしもと ほんじん とつげき おだのぶなが

混乱していた今川本陣へ突撃を命じて、今川義元を打ち取 り、大勝利を収めました。 昭和の初めのころの写真と比べて、今の風景も当時の雰 囲気が感じられると思います。

おさ

案内板

28

�

- ▲TOP

- ページ: 29

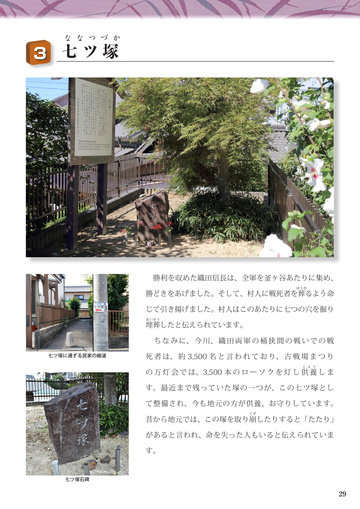

- 3 七ツ塚

な な つ づ か

勝利を収めた織田信長は、全軍を釜ヶ谷あたりに集め、 勝どきをあげました。そして、村人に戦死者を葬るよう命 じて引き揚げました。村人はこのあたりに七つの穴を掘り

まいそう ほうむ

埋葬したと伝えられています。

ち な み に、 今 川、 織 田 両 軍 の 桶 狭 間 の 戦 い で の 戦

七ツ塚に通ずる民家の細道

死 者 は、 約 3,500 名 と 言 わ れ て お り、 古 戦 場 ま つ り の 万 灯 会 で は、3,500 本 の ロ ー ソ ク を 灯 し 供 養 し ま す。最近まで残っていた塚の一つが、この七ツ塚とし て整備され、今も地元の方が供養、お守りしています。 昔から地元では、この塚を取り崩したりすると「たたり」 があると言われ、命を失った人もいると伝えられていま す。

くず く よ う

七ツ塚石碑

29

�

- ▲TOP

- ページ: 30

- 4 桶 狭 間 古 戦場 公 園

おけはざまこせんじょうこうえん

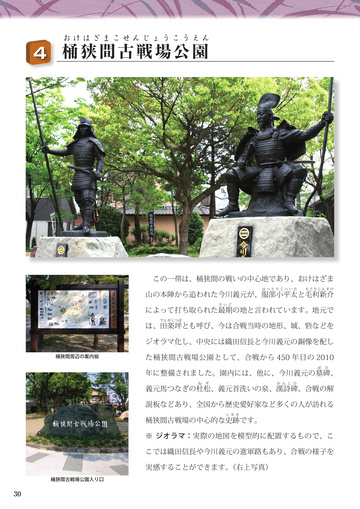

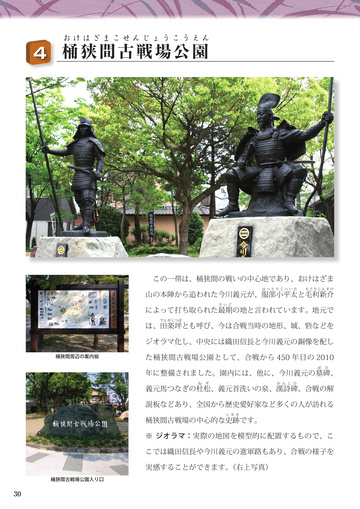

この一帯は、桶狭間の戦いの中心地であり、おけはざま 山の本陣から追われた今川義元が、服部小平太と毛利新介 によって打ち取られた最期の地と言われています。地元で は、田楽坪とも呼び、今は合戦当時の地形、城、砦などを ジオラマ化し、中央には織田信長と今川義元の銅像を配し

桶狭間周辺の案内板

でんがくつぼ さいご はっとりこへいた もうりしんすけ

た桶狭間古戦場公園として、合戦から 450 年目の 2010 年に整備されました。園内には、他に、今川義元の墓碑、 義元馬つなぎの杜松、義元首洗いの泉、漢詩碑、合戦の解 説板などあり、全国から歴史愛好家など多くの人が訪れる 桶狭間古戦場の中心的な史跡です。 ※ ジオラマ:実際の地図を模型的に配置するもので、こ こでは織田信長や今川義元の進軍路もあり、合戦の様子を 実感することができます。 (右上写真)

しせき ね ず か ん し ひ ぼ ひ

桶狭間古戦場公園入り口

30

�

- ▲TOP

- ページ: 31

- 合戦当時の地形をジオラマ風にアレンジした公園

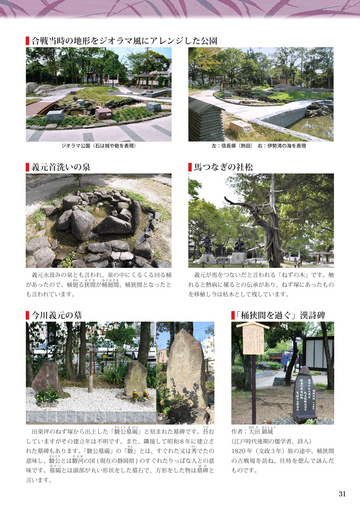

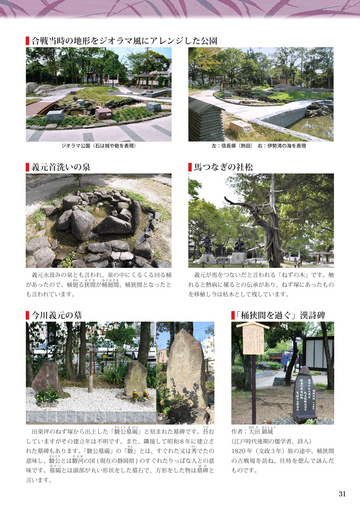

ジオラマ公園(石は城や砦を表現)

左:信長塀(熱田) 右:伊勢湾の海を表現

義元首洗いの泉

馬つなぎの社松

義元水汲みの泉とも言われ、泉の中にくるくる回る桶 があったので、桶廻る狭間が桶廻間、桶狭間となったと も言われています。

まわ はざま おけはざま

義元が馬をつないだと言われる「ねずの木」です。触 れると熱病に罹るとの伝承があり、ねず塚にあったもの を移植し今は枯木として残しています。

今川義元の墓

「桶狭間を過ぐ」漢詩碑

田楽坪のねず塚から出土した「駿 公墓碣」と刻まれた墓碑です。苔 む していますがその建立年は不明です。また、隣接して昭和8年に建立さ れた墓碑もあります。 「駿公墓碣」の「駿」とは、すぐれた又は秀でたの 意味し、駿公とは駿河の国 ( 現在の静岡県 ) のすぐれたりっぱな人との意 味です。墓 碣とは頭部が丸い形状をした墓石で、方形をした物は墓 碑と 言います。

ぼけつ ぼ ひ すんこう するが すん ひい

すん こう ぼ けつ

こけ

作者:大田 錦城

おお た

きんじょう

(江戸時代後期の儒学者、詩人) 1820 年(文政3年)旅の途中、桶狭間 の古戦場を訪ね、往時を偲んで詠んだ ものです。

31

�

- ▲TOP

- ページ: 32

- 5 おけ は ざ ま山

やま

昭和初期のおけはざま山

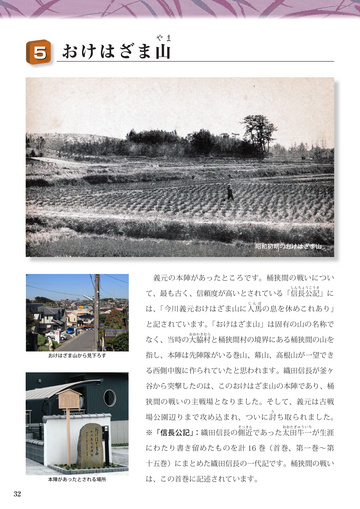

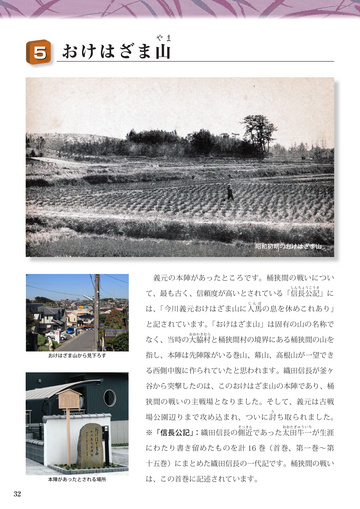

義元の本陣があったところです。桶狭間の戦いについ て、最も古く、信頼度が高いとされている「信長公記」に は、 「今川義元おけはざま山に人 馬の息を休めこれあり」 と記されています。 「おけはざま山」は固有の山の名称で なく、当時の大脇村と桶狭間村の境界にある桶狭間の山を

おけはざま山から見下ろす

おおわきむら じんば しんちょうこうき

指し、本陣は先陣隊がいる巻山、幕山、高根山が一望でき る西側中腹に作られていたと思われます。織田信長が釜ヶ 谷から突撃したのは、このおけはざま山の本陣であり、桶 狭間の戦いの主戦場となりました。そして、義元は古戦 場公園辺りまで攻め込まれ、ついに討 ち取られました。 ※「信長公記」 :織田信長の側近であった太田牛一が生涯 にわたり書き留めたものを計 16 巻(首巻、第一巻~第 十五巻)にまとめた織田信長の一代記です。桶狭間の戦い

そっきん おおたぎゅういち う

本陣があったとされる場所

は、この首巻に記述されています。

32

�

- ▲TOP

- ページ: 33

- 6 瀬 名 氏 俊 陣地 跡

せ な う じ と し じ ん ち あ と

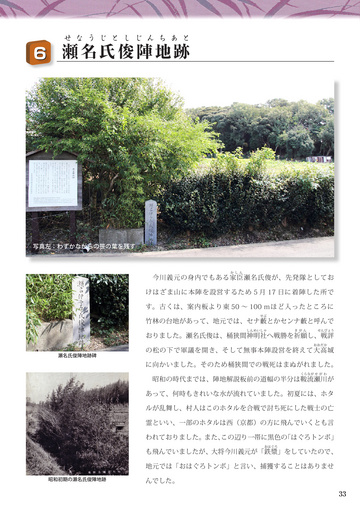

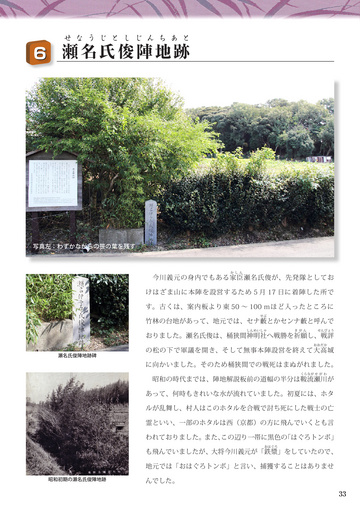

写真左:わずかながらの笹の葉を残す

今川義元の身内でもある家 臣瀬名氏俊が、先発隊としてお けはざま山に本陣を設営するため5月 17 日に着陣した所で す。古くは、案内板より東 50 ~ 100 mほど入ったところに 竹林の台地があって、地元では、セナ藪とかセンナ藪と呼んで おりました。瀬名氏俊は、桶狭間神明社へ戦勝を祈願し、戦評

瀬名氏俊陣地跡碑

しんめいしゃ きがん せんぴょう おおだか やぶ

かしん

の松の下で軍議を開き、そして無事本陣設営を終えて大 高城 に向かいました。そのため桶狭間での戦死はまぬがれました。 昭和の時代までは、陣地解説板前の道幅の半分は鞍流瀬川が あって、何時もきれいな水が流れていました。初夏には、ホタ ルが乱舞し、村人はこのホタルを合戦で討ち死にした戦士の亡 霊といい、一部のホタルは西(京都)の方に飛んでいくとも言 われておりました。また、 この辺り一帯に黒色の 「はぐろトンボ」 も飛んでいましたが、大将今川義元が「鉄漿」をしていたので、 地元では「おはぐろトンボ」と言い、捕獲することはありませ

おはぐろ くらなが せ が わ

昭和初期の瀬名氏俊陣地跡

んでした。

33

�

- ▲TOP

- ページ: 34

- 7 長福寺

ちょ う ふ く じ

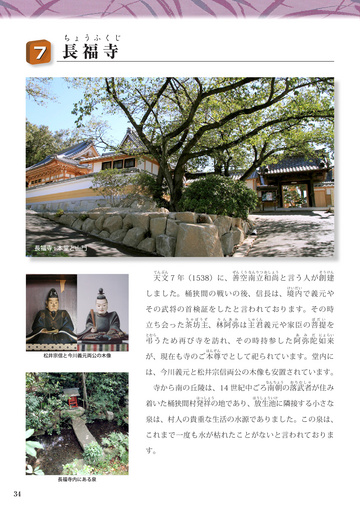

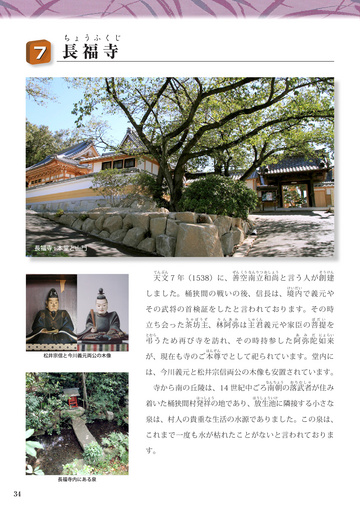

長福寺 : 本堂と山門

天 文7年(1538)に、善 空 南 立和 尚と言う人が創 建 しました。桶狭間の戦いの後、信長は、境 内で義元や その武将の首検証をしたと言われております。その時 立ち会った茶 坊主、林 阿弥は主 君義元や家臣の菩 提を

とむら ちゃぼうず り ん あ み しゅくん ぼだい あ み だ にょらい けいだい

てんぶん

ぜん くう なんりつ おしょう

そうけん

弔 う た め 再 び 寺 を 訪 れ、 そ の 時 持 参 し た 阿 弥 陀 如 来 が、現在も寺のご本 尊でとして祀られています。堂内に

ほんぞん

松井宗信と今川義元両公の木像

は、今川義元と松井宗信両公の木像も安置されています。 寺から南の丘陵は、14 世紀中ごろ南朝の落武者が住み 着いた桶狭間村発祥の地であり、放生池に隣接する小さな 泉は、村人の貴重な生活の水源でありました。この泉は、 これまで一度も水が枯れたことがないと言われておりま す。

はっしょう ほうしょういけ なんちょう おちむしゃ

長福寺内にある泉

34

�

- ▲TOP

- ページ: 35

- 8 戦評の松

せんぴょうのまつ

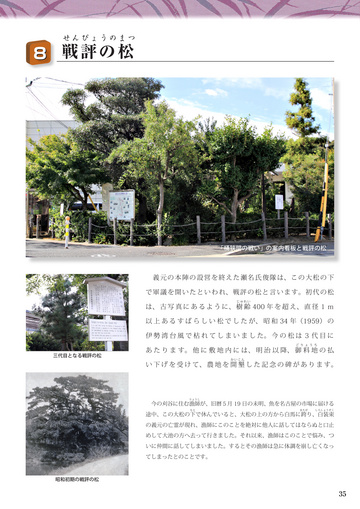

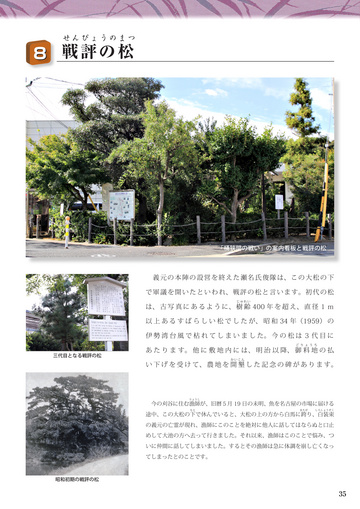

「桶狭間の戦い」の案内看板と戦評の松

義元の本陣の設営を終えた瀬名氏俊隊は、この大松の下 で 軍 議 を 開 い た と い わ れ、 戦 評 の 松 と 言 い ま す。 初 代 の 松 は、 古 写 真 に あ る よ う に、 樹 齢 400 年 を 超 え、 直 径 1 m 以 上 あ る す ば ら し い 松 で し た が、 昭 和 34 年(1959) の 伊 勢 湾 台 風 で 枯 れ て し ま い ま し た。 今 の 松 は 3 代 目 に

三代目となる戦評の松

ごりょうち じゅれい

あ た り ま す。 他 に 敷 地 内 に は、 明 治 以 降、 御 料 地 の 払 い 下 げ を 受 け て、 農 地 を 開 墾 し た 記 念 の 碑 が あ り ま す。

かいこん

今の刈谷に住む漁師が、旧暦5月 19 日の未明、魚を名古屋の市場に届ける 途中、この大松の下で休んでいると、大松の上の方から白馬に跨り、白装束 の義元の亡霊が現れ、漁師にこのことを絶対に他人に話してはならぬと口止 めして大池の方へ去って行きました。それ以来、漁師はこのことで悩み、つ いに仲間に話してしまいました。するとその漁師は急に体調を崩し亡くなっ てしまったとのことです。

もと またが しろしょうぞく

りょうし

昭和初期の戦評の松

35

�

- ▲TOP

- ページ: 36

- 9 桶 狭 間 神 明社

おけ は ざ ま し ん め い し ゃ

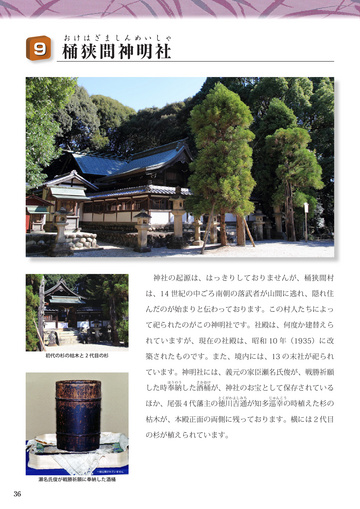

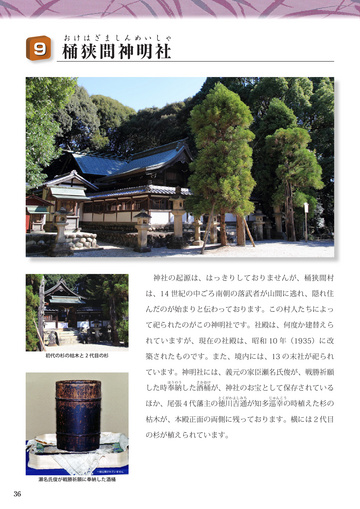

神社の起源は、はっきりしておりませんが、桶狭間村 は、14 世紀の中ごろ南朝の落武者が山間に逃れ、隠れ住 んだのが始まりと伝わっております。この村人たちによっ て祀られたのがこの神明社です。社殿は、何度か建替えら れていますが、現在の社殿は、昭和 10 年(1935)に改

初代の杉の枯木と 2 代目の杉

築されたものです。また、境内には、13 の末社が祀られ ています。神明社には、義元の家臣瀬名氏俊が、戦勝祈願 した時奉納した酒桶が、神社のお宝として保存されている ほか、尾張4代藩主の徳川吉通が知多巡幸の時植えた杉の 枯木が、本殿正面の両側に残っております。横には2代目 の杉が植えられています。

とくがわよしみち じゅんこう ほうのう さかおけ

一般公開されていません

瀬名氏俊が戦勝祈願に奉納した酒桶

36

�

- ▲TOP

- ページ: 37

- ゆかりの史跡

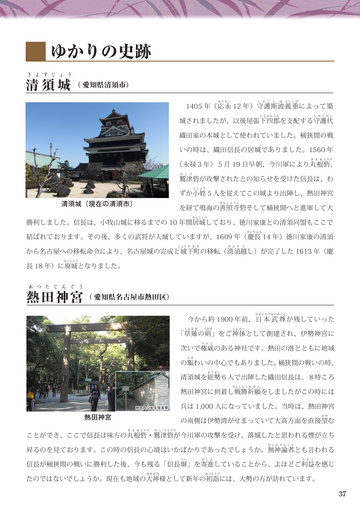

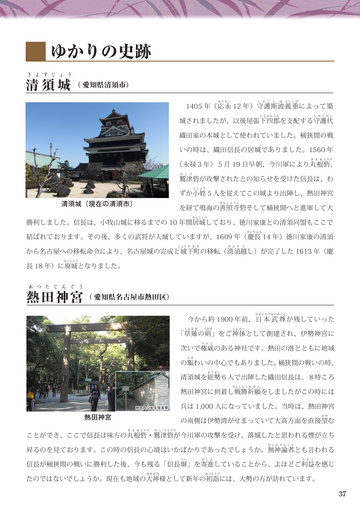

清 須 城 ( 愛知県清須市)

1405 年(応 永 12 年)守 護斯 波義 重によって築 城されましたが、以後尾張下四郡を支配する守護代 織田家の本城として使われていました。桶狭間の戦 いの時は、織田信長の居城でありました。1560 年 (永禄3年)5月 19 日早朝、今川軍により丸根砦、 鷲津砦が攻撃されたとの知らせを受けた信長は、わ ずか小姓5人を従えてこの城より出陣し、熱田神宮

こしょう わ し づ ま る ね とりで しも よ ん ぐ ん しゅごだい おうえい し ゅ ご し ば よししげ

き よ す じ ょ う

清須城(現在の清須市)

を経て鳴海の善照寺砦そして桶狭間へと進軍して大

きょじょう けいちょう

ぜん し ょ う じ

勝利しました。信長は、小牧山城に移るまでの 10 年間居城しており、徳川家康との清須同盟もここで 結ばれております。その後、多くの武将が入城していますが、1609 年(慶長 14 年)徳川家康の清須 から名古屋への移転命令により、名古屋城の完成と城下町の移転(清須越し)が完了した 1613 年(慶 長 18 年)に廃城となりました。

あ つ た じ ん ぐ う

はいじょう じょう か ま ち き よ す ご

熱 田 神 宮 ( 愛知県名古屋市熱田区)

今から約 1900 年前、 日 本 武 尊 が残していった 「草 薙の剣 」をご神 体として創建され、伊勢神宮に 次いで権威のある神社です。熱田の港とともに地域 桶狭間の戦いの時、 の賑わいの中心でもありました。 清須城を総勢6人で出陣した織田信長は、8時ころ 熱田神宮に到着し戦勝祈願をしましたがこの時には

神宮内にある信長塀

せんしょう き が ん そうぜい にぎ け ん い くさなぎ つるぎ しんたい やまとたけるのみこと

兵は 1,000 人になっていました。当時は、熱田神宮 の南側は伊勢湾がせまっていて大高方面を直接望む

のぞ

熱田神宮

ま る ね とりで わ し づ とりで

ことができ、ここで信長は味方の丸根砦・鷲津砦が今川軍の攻撃を受け、落城したと思われる煙が立ち 昇るのを見ております。この時の信長の心境はいかばかりであったでしょうか。無神論者とも言われる 信長が桶狭間の戦いに勝利した後、今も残る「信長塀」を寄進していることから、よほどご利益を感じ たのではないでしょうか。現在も地域の大神様として新年の初詣には、大勢の方が訪れています。

おおがみ はつもうで べい き し ん り や く むしんろんじゃ

37

�

- ▲TOP

- ページ: 38

- 隣接する史跡

合戦のあった桶狭間は織田と今川の主戦場であり、合戦 当時の桶狭間に隣接する鳴海・大高・豊明の史跡や合戦前 後のできごとを学ぶことで、より深く「桶狭間の戦い」を 知ることができます。

鳴 海 (名古屋市緑区)

●

な る

み

鳴海城跡

●

善照寺砦跡

根古屋城とも呼ばれ、戦いの前は織田側の城でありましたが 城主が今川に寝返ったので、戦いの時は今川方の岡 部元 信が 守っていました。そして、今川方の敗戦後も城に留まって抵抗 し、義元の首との交換を条件に、城を明け渡したことで有名で す。城跡は道路で分断され、 西側が公園に、 東側は天神社になっ ています。

お か べ もとのぶ

ね

こ

や

鳴海城に対し織田方が築いた3砦の一つです。戦いの時、信 長は丹下砦を経てこの砦に兵を集結し、今川方の注意をひかせ るため、周囲には沢山の幟や旗を巡らせました。ここで敵陣の 動静を確認し、兵の体制を整えた後、中島砦を経て桶狭間へ向 かいました。今は公園となっており、桶狭間方面の山が展望で きます。また、敷地内には鳴海絞開祖の碑もあります。

かいそ なかしまとりで のぼり

大 高 (名古屋市緑区)

●

お お

だ か

大高城跡

●

鷲津砦跡

大高城二の丸付近

砦入り口にある公園

桶狭間の戦いのときは織田方から今川方の城になってお り、尾張攻略の重要な拠点の一つでした。また、今川方の武将 松平 元康(後の徳川家康)が兵糧を入れたことでも有名です。 桶狭間の戦い後、再び織田方の城となりましたが、間もなく廃 城となりました。当時の遺構が残っており国の史跡に指定され、 今は「大高城跡公園」として整備されています。

まつだいら もとやす ひょうろう きょてん

鷲津砦も信長が築いた砦の一つで、大高城の北東約 700 メー トルの丘陵にあります。桶狭間の戦いの前哨戦で今川軍の武将 朝比奈泰朝に攻められ陥落しました。信長は桶狭間に向かう途 中立ち寄った熱田神宮で、砦から立ち昇る煙を見たと言われて います。周辺は公園として整備れ、奥には国指定史跡の碑があ ります。

あ さ ひ な やすとも

38

�

- ▲TOP

- ページ: 39

- 豊明

と よ

あ け

(愛知県豊明市)

●

沓掛城跡

●

中島砦跡

桶狭間の戦いの前夜、今川義元が軍議を開いたと言われ、戦 い当日の朝、ここより桶狭間の本陣に向かいました。勝利した 織田信長は、一番の手柄を収めた簗田出羽守にこの城を与え ました。その後城主は代わり 1600 年ころ廃城となりましたが

ほんまる や な だ で ば の かみ

本丸、空堀など遺構が残っており、今は沓掛城跡公園として整 備されています。

そらぼり

●

鳴海城に対し織田方が築いた3砦の一つです。扇川と手越川 の合流点にあり、織田信長は、ここより扇川つたいに、山裾を すり抜け桶狭間に向かったと言われております。今は私有地の 中に史跡碑が建っています。

おうぎがわ て ごしがわ

桶狭間古戦場伝説地

江 戸時代東海道沿いに、今川義元の墓 碑、七 石表 などが建 てられ、古くより桶狭間古戦場として知られてきました。昭 和 12 年(1937)に国に史跡指定を申請した際、古戦場として

え

ど

ぼ

ひ

しちせき ひょう

●

丸根砦跡

かくしょう

確証が得られなかったので、国は「桶狭間古戦場伝説地」とし

て認めたとのことです。

●

戦人塚

織田信長が今川の大高城を封じるために築いた砦の一つで、 大高城から東約 800 メートルの所にあります。兵糧入れに成功 した松平元康(後の徳川家康)隊の激しい攻撃をうけ、今川方 に落とされました。現在、周辺は住宅地が広がり当時の面影を わずかに残し、丘の上には国指定史跡の碑や戦士を祀る供養碑 などがあります。 曹源寺住職らが、桶狭間の戦いの戦死者を集め葬った塚と伝 えられています。塚の石碑は、今川義元の 180 回忌のとき建て られたと言われ、国指定史跡になっています。

そうげんじ

39

�

- ▲TOP

- ページ: 42

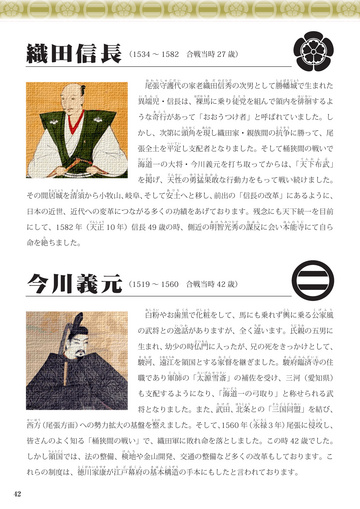

- 織田信長

(1534 〜 1582 合戦当時 27 歳)

尾張守護代の家老織田信秀の次男として勝幡城で生まれた 異端児・信長は、裸馬に乗り徒党を組んで領内を徘徊するよ うな奇行があって「おおうつけ者」と呼ばれていました。し かし、次第に頭角を現し織田家・親族間の抗争に勝って、尾 張全土を平定し支配者となりました。そして桶狭間の戦いで 「天 下布 武 」 海 道一の大将・今川義元を打ち取ってからは、 を掲げ、天性の勇猛果敢な行動力をもって戦い続けました。 岐阜、 そして安土へと移し、 前出の「信長の改革」にあるように、 その間居城を清須から小牧山、 日本の近世、近代への変革につながる多くの功績をあげております。残念にも天下統一を目前 にして、1582 年(天正 10 年)信長 49 歳の時、側近の明智光秀の謀反に会い本能寺にて自ら 命を絶ちました。

た てんしょう あ け ち みつひで む ほ ん ほ ん の う じ きょじょう き よ す あ づ ち かか てんせい ゆうもう か か ん かいどう て ん か ふ ぶ へいてい とうかく あらわ こうそう き こ う い た ん じ はだか う ま と と う はいかい

お わ り し ゅ ご だ い

お

だ のぶひで

し ょ ば た じょう

今川義元

(1519 〜 1560 合戦当時 42 歳)

白粉やお歯黒で化粧をして、馬にも乗れず輿に乗る公家風 の武将との逸話がありますが、全く違います。氏親の五男に 兄の死をきっかけとして、 生まれ、 幼少の時仏門に入ったが、 駿河、遠江を領国とする家督を継ぎました。駿府臨済寺の住 職であり軍師の「太源雪斎」の補佐を受け、三河(愛知県) も支配するようになり、 「海道一の弓取り」と称せられる武 北条との「三国同盟」を結び、 将となりました。また、 武田、 (尾張方面) への勢力拡大の基盤を整えました。そして、 1560 年 (永禄3年) 尾張に侵攻し、 西方 皆さんのよく知る「桶狭間の戦い」で、織田軍に敗れ命を落としました。この時 42 歳でした。 しかし領国では、法の整備、検地や金山開発、交通の整備など多くの改革もしております。こ れらの制度は、徳川家康が江戸幕府の基本構造の手本にもしたと言われております。 42

とくがわいえやす え ど ば く ふ き ほ ん こうぞう りょうごく け ん ち せいほう ととの えいろく しんこう た け だ ほうじょう さんごくどうめい かいどう ぐ ん し たいげんせつさい す る が とおとうみ か と く す ん ぷ り ん ざ い じ ぶつもん い つ わ ちが うじちか

おしろい

は くろ

けしょう

こし

く げ ふ う

�

- ▲TOP

- ページ: 43

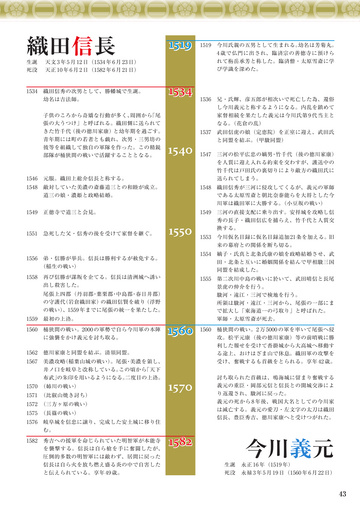

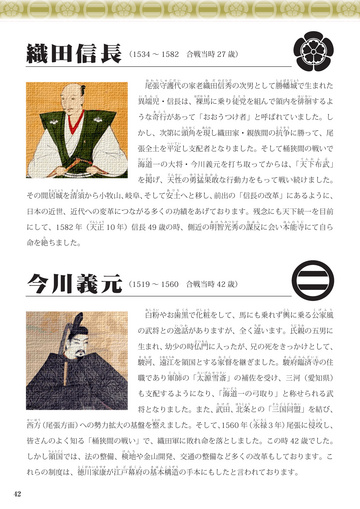

- 織田信長

生誕 死没 1534 幼名は吉法師。

1519 1534

1519

今川氏親の五男として生まれる。 幼名は芳菊丸。 4 歳で仏門に出され、臨済宗の善徳寺に預けら れて栴岳承芳と称した。臨済僧・太原雪斎に学 び学識を深めた。

天文 3 年 5 月 12 日(1534 年 6 月 23 日) 天正 10 年 6 月 2 日(1582 年 6 月 21 日)

織田信秀の次男として、勝幡城で生誕。

1536

兄・氏輝、彦五郎が相次いで死亡した為、還俗 し今川義元と称するようになる。内乱を鎮めて 家督相続を果たした義元は今川氏第 9 代当主と なる。 (花倉の乱)

子供のころから奇矯な行動が多く、 周囲から 「尾 張の大うつけ」と呼ばれる。織田側に送られて きた竹千代 (後の徳川家康) と幼年期を過ごす。 青年期には町の若者とも戯れ、次男・三男坊の 彼等を組織して独自の軍隊を作った。この精鋭 部隊が桶狭間の戦いで活躍することとなる。 1537

武田信虎の娘(定恵院)を正室に迎え、武田氏 と同盟を結ぶ。 (甲駿同盟)

1540

1547

三河の松平広忠の嫡男 ・ 竹千代(後の徳川家康) を人質に迎え入れる約束を交わすが、護送中の 竹千代は戸田氏の裏切りにより敵方の織田氏に 送られてしまう。

1546 1548

元服。織田上総介信長と称する。 敵対していた美濃の斎藤道三との和睦が成立。 道三の娘・濃姫と政略結婚。 1548

織田信秀が三河に侵攻してくるが、義元の軍師 である太原雪斎と朝比奈泰能らを大将とした今 川軍は織田軍に大勝する。 (小豆坂の戦い) 三河の直接支配に乗り出す。安祥城を攻略し信 秀の長子・織田信広を捕らえ、竹千代と人質交 換する。

1549

正徳寺で道三と会見。

1549

1551

急死した父・信秀の後を受けて家督を継ぐ。

1550

1553 1554

今川仮名目録に仮名目録追加21条を加える。旧 来の幕府との関係を断ち切る。 嫡子・氏真と北条氏康の娘を政略結婚させ、武 田・北条と互いに婚姻関係を結んで甲相駿三国 同盟を結成した。

1556 1558

弟・信勝が挙兵。信長は勝利するが赦免する。 (稲生の戦い) 再び信勝が謀叛を企てる。信長は清洲城へ誘い 出し殺害した。 尾張上四郡(丹羽郡 ・ 葉栗郡 ・ 中島郡 ・ 春日井郡) の守護代 (岩倉織田家) の織田信賢を破り (浮野 の戦い) 、1559 年までに尾張の統一を果たした。

1555

第二次川中島の戦いに於いて、武田晴信と長尾 景虎の仲介を行う。 駿河・遠江・三河で検地を行う。 所領は駿河・遠江・三河から、尾張の一部にま で拡大し「東海道一の弓取り」と呼ばれた。

1559 1560

最初の上洛。 桶狭間の戦い。2000 の軍勢で自ら今川軍の本陣 に強襲をかけ義元を討ち取る。 徳川家康と同盟を結ぶ。清須同盟。 美濃攻略 (稲葉山城の戦い) 。尾張 ・ 美濃を領し、 井ノ口を岐阜と改称している。 この頃から 「天下 布武」 の朱印を用いるようになる。 二度目の上洛。

1560

軍師・太原雪斎が死去。 1560 桶狭間の戦い。2 万 5000 の軍を率いて尾張へ侵 攻。松平元康(後の徳川家康)等の前哨戦に勝 利した報せを受けて沓掛城から大高城へ移動す る途上、おけはざま山で休息。織田軍の攻撃を 受け、奮戦するも首級をとられる。享年 42 歳。

1562 1567

1570 (姉川の戦い) 1571 (比叡山焼き討ち) 1572 (三方ヶ原の戦い) 1575 (長篠の戦い) 1576 1582 岐阜城を信忠に譲り、完成した安土城に移り住 む。 秀吉への援軍を命じられていた明智軍が本能寺 を襲撃する。信長は自ら槍を手に奮闘したが、 圧倒的多数の明智軍には敵わず、居間に戻った 信長は自ら火を放ち燃え盛る炎の中で自害した と伝えられている。享年 49 歳。

1570

討ち取られた首級は、鳴海城に留まり奮戦する 義元の重臣・岡部元信と信長との開城交渉によ り返還され、駿河に戻った。 義元の死から 8 年後、戦国大名としての今川家 は滅亡する。義元の愛刀・左文字の太刀は織田 信長、豊臣秀吉、徳川家康へと受けつがれた。

1582

生誕 永正 16 年(1519 年) 死没 永禄 3 年 5 月 19 日(1560 年 6 月 22 日)

今川義元

43

�

- ▲TOP

- ページ: 44

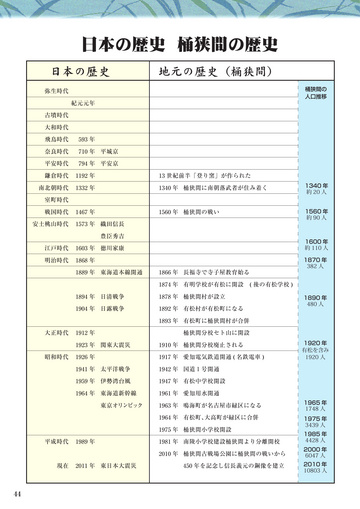

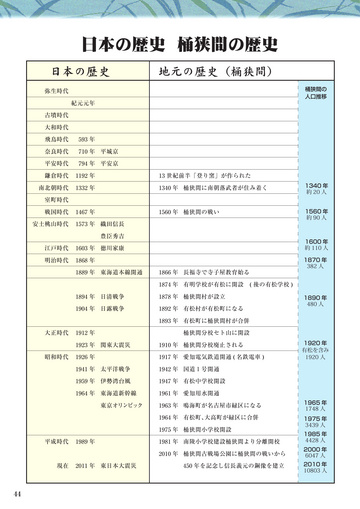

- 日本の歴史 桶狭間の歴史

日本の歴史

弥生時代 紀元元年 古墳時代 大和時代 飛鳥時代 奈良時代 平安時代 鎌倉時代 南北朝時代 室町時代 戦国時代 安土桃山時代 1467 年 1573 年 織田信長 豊臣秀吉 江戸時代 明治時代 1603 年 徳川家康 1868 年 1889 年 東海道本線開通 1866 年 長福寺で寺子屋教育始る 1560 年 桶狭間の戦い

1560 年 約 90 人

地元の歴史(桶狭間)

桶狭間の 人口推移

593 年 710 年 平城京 794 年 平安京 1192 年 1332 年 13 世紀前半「登り窯」が作られた 1340 年 桶狭間に南朝落武者が住み着く

1340 年 約 20 人

1600 年 約 110 人 1870 年 382 人

1874 年 有明学校が有松に開設 ( 後の有松学校 ) 1894 年 日清戦争 1904 年 日露戦争 1878 年 桶狭間村が設立 1892 年 有松村が有松町になる 1893 年 有松町に桶狭間村が合併 大正時代 1912 年 1923 年 関東大震災 昭和時代 1926 年 1941 年 太平洋戦争 1959 年 伊勢湾台風 1964 年 東海道新幹線 東京オリンピック 桶狭間分校セト山に開設 1910 年 桶狭間分校廃止される 1917 年 愛知電気鉄道開通 ( 名鉄電車 ) 1942 年 国道1号開通 1947 年 有松中学校開設 1961 年 愛知用水開通 1963 年 鳴海町が名古屋市緑区になる 1964 年 有松町、大高町が緑区に合併 1975 年 桶狭間小学校開設 平成時代 1989 年 1981 年 南陵小学校建設桶狭間より分離開校 2010 年 桶狭間古戦場公園に桶狭間の戦いから 現在 2011 年 東日本大震災 450 年を記念し信長義元の銅像を建立

1965 年 1748 人 1975 年 3439 人 1985 年 4428 人 2000 年 6047 人 2010 年 10803 人 1920 年 有松を含み 1920 人 1890 年 480 人

44

�

- ▲TOP

- ページ: 45

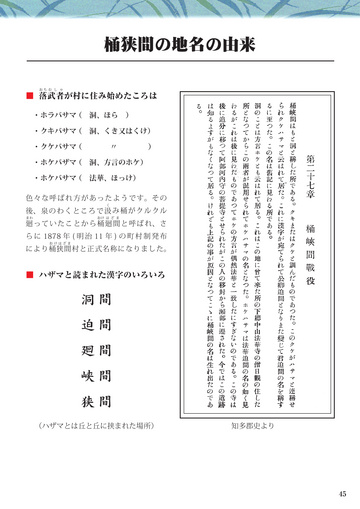

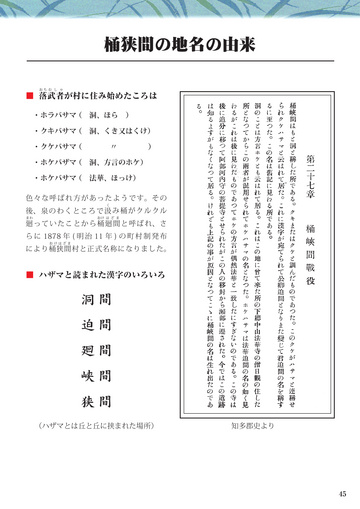

- 桶狭間の地名の由来

■ 落武者が村に住み始めたころは

・ホラバサマ ( 洞、ほら ) ・クキバサマ ( 洞、くき又はくけ) ・クケバサマ ( 〃 ) ・ホケバザマ ( 洞、方言のホケ) ・ホケバサマ ( 法華、ほっけ) 色々な呼ばれ方があったようです。その 後、泉のわくところで汲 み桶がクルクル

まわ く おち む し ゃ

廻 っていたことから桶 廻 間と呼ばれ、さ ら に 1878 年 ( 明 治 11 年 ) の 町 村 制 発 布 により桶 狭間村と正式名称になりました。

おけはざま

おけ は ざ ま

■ ハザマと読まれた漢字のいろいろ

洞間 迫間 廻間 峡間 狭間

(ハザマとは丘と丘に挟まれた場所) 知多郡史より

45

�

- ▲TOP

- ページ: 46

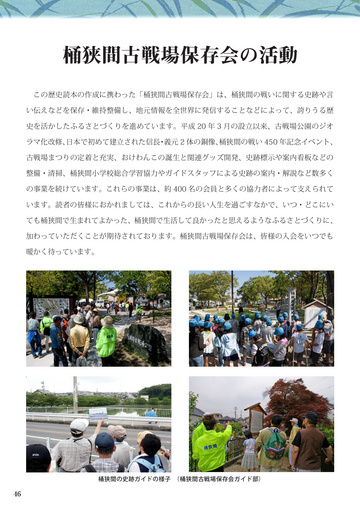

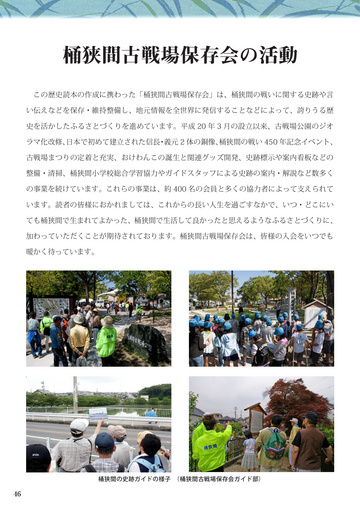

- 桶狭間古戦場保存会の活動

この歴史読本の作成に携わった「桶狭間古戦場保存会」は、桶狭間の戦いに関する史跡や言 い伝えなどを保存・維持整備し、地元情報を全世界に発信することなどによって、誇りうる歴 史を活かしたふるさとづくりを進めています。平成 20 年 3 月の設立以来、古戦場公園のジオ ラマ化改修、 日本で初めて建立された信長 ・ 義元 2 体の銅像、 桶狭間の戦い 450 年記念イベント、 古戦場まつりの定着と充実、おけわんこの誕生と関連グッズ開発、史跡標示や案内看板などの 整備・清掃、桶狭間小学校総合学習協力やガイドスタッフによる史跡の案内・解説など数多く の事業を続けています。これらの事業は、約 400 名の会員と多くの協力者によって支えられて います。読者の皆様におかれましては、これからの長い人生を過ごすなかで、いつ・どこにい ても桶狭間で生まれてよかった、桶狭間で生活して良かったと思えるようなふるさとづくりに、 加わっていただくことが期待されております。桶狭間古戦場保存会は、皆様の入会をいつでも 暖かく待っています。

桶狭間の史跡ガイドの様子 (桶狭間古戦場保存会ガイド部)

46

�

- ▲TOP

- ページ: 47

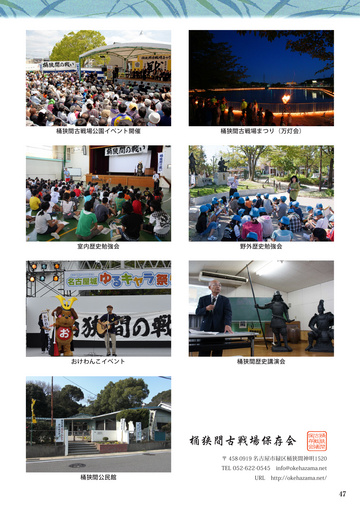

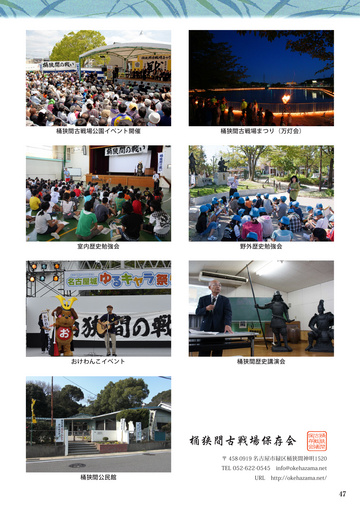

- 桶狭間古戦場公園イベント開催

桶狭間古戦場まつり(万灯会)

室内歴史勉強会

野外歴史勉強会

おけわんこイベント

桶狭間歴史講演会

桶狭間古戦場保存会

〒 458-0919 名古屋市緑区桶狭間神明1520

桶狭間公民館

TEL 052-622-0545 info@okehazama.net URL http://okehazama.net/

47

�

- ▲TOP

- ページ: 48

- おけわんこ

桶狭間のいやし番犬

http://okewanko.com おけわんこは、桶狭間古戦場保存会の公式マスコットキャラクター です。桶狭間の戦いから 450 年目を記念して桶狭間古戦場公園に建 立された織田信長・今川義元の銅像がモチーフとなって作られました。 桶狭間のイベントや地域を盛り上げる為に今後も活躍して行きま す。この「おけはざまの歴史」本編でコメントをしています。

参考文献

・地元の古老が語る桶狭間合戦始末記 ・桶狭間 450 年銅像記念誌 ・信長公記 ・有松町史 ・知多郡史 ・緑区の歴史 ・歴史街道(2010 年 6 月号) ・新説桶狭間合戦(2010 年清水山土地区画整理組合)

あとがき

地域委員会予算にて、郷土の歴史を理解し後世に伝える事業として、小学生向け に「おけはざまの歴史」読本を、そして地域一般向けにDVDを制作しました。短 い制作期間でしたので苦労もありましたが、桶狭間古戦場保存会に編集委員会を立 ち上げ、執筆、写真・ビデオ撮影、編集・校正等を分担して制作に当りました。 特に読本では、人名、地名等難解な語句には振り仮名をつけ、注釈を入れるなど、 極力理解し易い表現に配慮しました。また、桶狭間村の歴史や桶狭間の戦いについ ては、顧問・梶野 渡氏の書かれた本や講演の内容を活用させていただきました。 ご協力に対し感謝申し上げます。 桶狭間古戦場保存会は、この作品が皆さんに愛読され、桶狭間の歴史が末永く語 り継がれていくことを切に願っております。 平成 23 年 11 月 桶狭間古戦場保存会編集委員会 48

�

- ▲TOP

- ページ: 49

- 桶狭間古戦場保存会 「おけはざまの歴史」編集委員

安藤嘉明、 梶野 泉、 梶野幸男、 斎藤 亮、 柴田 勉 鈴木 貢、 高瀬喜祥、 中村義男、 夏目浩美、 吉田 宏

表紙題字: 本文さし絵: 写真撮影: レイアウト:

一ノ瀬 芳翠 中村 義男・梶野晶嗣 夏目 浩美 柴田 勉

おけはざまの歴史

2011 年 12 月 1 日発行

編

集

桶狭間古戦場保存会 「おけはざまの歴史」編集委員

URL http://okehazama.net Mail info@okehazama.net

代表者 発 行

梶野 泉 名古屋市緑区役所まちづくり推進室 〒458‑8585 名古屋市緑区青山二丁目 15 番地 TEL 052‑625‑3872 FAX 052‑623‑8191

印刷所

株式会社ノア・デジタル URL http://www.noah‑digital.co.jp

�

- ▲TOP