おけはざまの歴史

- ページ: 4

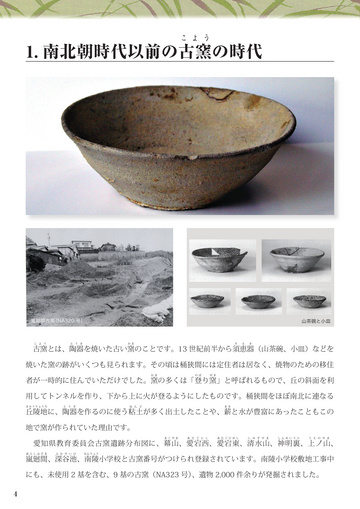

- 1. 南北朝時代以前の古窯の時代

こ よ う

嵐廻間古窯 (NA320 号)

山茶碗と小皿

古窯とは、陶器を焼いた古い窯のことです。 13 世紀前半から須恵器(山茶碗、小皿)などを 焼いた窯の跡がいくつも見られます。その頃は桶狭間には定住者は居なく、焼物のための移住 者が一時的に住んでいただけでした。窯の多くは「登り窯」と呼ばれるもので、丘の斜面を利 用してトンネルを作り、下から上に火が登るようにしたものです。桶狭間をほぼ南北に連なる 丘陵地に、陶器を作るのに使う粘土が多く出土したことや、薪と水が豊富にあったこともこの 地で窯が作られていた理由です。 愛知県教育委員会古窯遺跡分布図に、幕 山、愛 宕西、愛 宕東、清 水山、神 明裏、上 ノ山、 嵐廻間、深谷池、南陵小学校と古窯番号がつけられ登録されています。南陵小学校敷地工事中 にも、未使用 2 基を含む、9 基の古窯(NA323 号) 、遺物 2,000 件余りが発掘されました。 4

あらしはざま ふ か や い け なんりょう まくやま あ た ご に し あたごひがし し み ず や ま しんめいうら う え の や ま きゅうりょうち と う き ね ん ど まき かま のぼ がま

こ よ う

と う き

かま

す

え

き

�

- ▲TOP