おけはざまの歴史

- ページ: 20

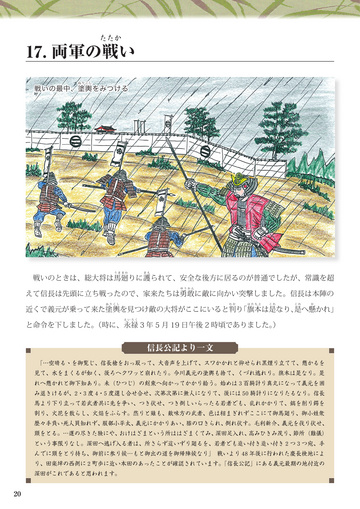

- 17. 両軍の戦い

戦いの最中、塗輿をみつける

ぬりこし

たたか

戦いのときは、総大将は馬廻りに護られて、安全な後方に居るのが普通でしたが、常識を超 えて信長は先頭に立ち戦ったので、家来たちは勇敢に敵に向かい突撃しました。信長は本陣の 「旗本は是なり、 是へ懸かれ」 近くで義元が乗って来た塗輿を見つけ敵の大将がここにいると判り ) と命令を下しました。 (時に、永禄 3 年 5 月 19 日午後 2 時頃でありました。

えいろく ぬりこし わか はたもと これ これ か ゆうかん

うままわ

まも

信長公記より一文

「…空晴るゝを御覧じ、信長槍をおっ取って、大音声を上げて、スワかかれと仰せられ黒煙り立てて、懸かるを 見て、水をまくるが如く、後ろへクワッと崩れたり。今川義元の塗輿も捨て、くづれ逃れり。旗本は是なり。是 れへ懸かれと御下知あり。未(ひつじ)の刻東へ向かってかかり給う。始めは 3 百騎計り真丸になって義元を囲 み退きけるが、2・3 度 4・5 度還し合せ合せ、次第次第に無人になりて、後には 50 騎計りになりたるなり。信長 馬より下り立って若武者共に先を争い、つき伏せ、つき倒しいらったる若者ども、乱れかかりて、鎬を削り鍔を 割り、火花を散らし、火焔をふらす。然りと雖も、敵味方の武者、色は相まぎれずここにて御馬廻り、御小姓衆 歴々手負い死人員知れず、服部小平太、義元にかかりあい、膝の口きられ、倒れ伏す。毛利新介、義元を伐り伏せ、 頸をとる。…運の尽きた験にや、 おけはざまという所ははざまくてみ、 深田足入れ、 高みひきみ茂り、 節所(難儀) という事限りなし。深田へ逃げ入る者は、所さらず這いずり廻るを、若者ども追い付き追い付き 2 つ 3 つ宛、手 んでに頸をとり持ち、御前に参り候…もと御出の道を御帰陣候なり」 戦いより 48 年後に行われた慶長検地によ り、田楽坪の西側に 2 町歩に近い本田のあったことが確認されています。 「信長公記」にある義元最期の地付近の 深田がこれであると思われます。

20

�

- ▲TOP