桶狭間合戦始末記

- ページ: 表紙

- 郷土史研究家

梶野 渡

�

- ▲TOP

- ページ: カラー1

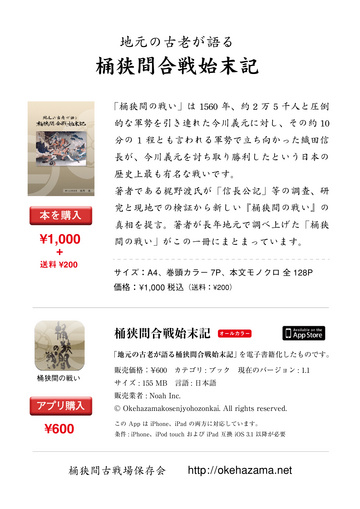

- 「近世の曙」 銅像:工藤 潔 題字:梶野 渡

近世の曙

�

- ▲TOP

- ページ: カラー2

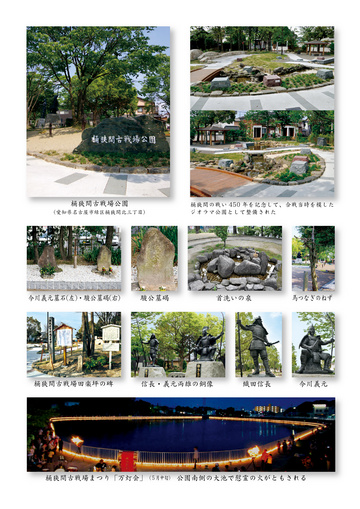

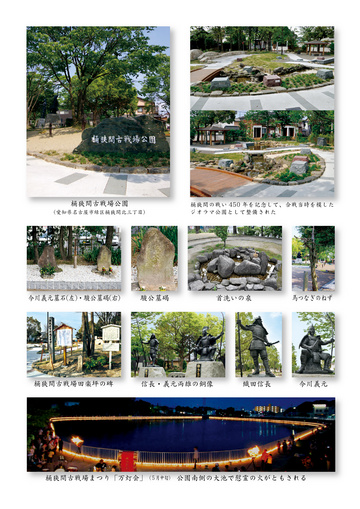

- 桶狭間古戦場公園

(愛知県名古屋市緑区桶狭間北三丁目)

桶狭間の戦い 450 年を記念して、合戦当時を模した ジオラマ公園として整備された

今川義元墓石(左)・駿公墓碣(右)

駿公墓碣

首洗いの泉

馬つなぎのねず

桶狭間古戦場田楽坪の碑

信長・義元両雄の銅像

織田信長

今川義元

桶狭間古戦場まつり「万灯会」(5月中旬) 公園南側の大池で慰霊の火がともされる

�

- ▲TOP

- ページ: カラー3

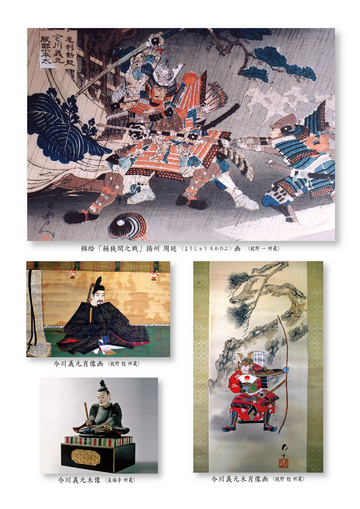

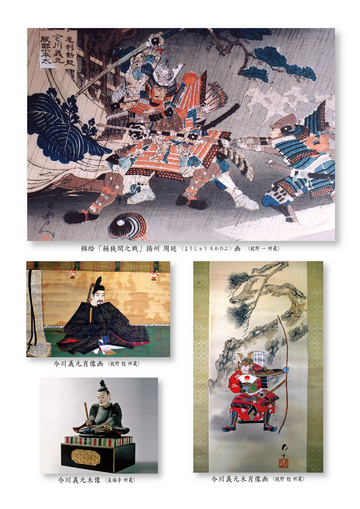

- 錦絵「桶狭間之戦」揚州 周延 (ようしゅう ちかのぶ )画 (梶野 一 所蔵)

今川義元肖像画 (梶野 稔 所蔵)

今川義元木像 (長福寺 所蔵)

今川義元木肖像画 (梶野 稔 所蔵)

�

- ▲TOP

- ページ: はじめに

- はじめに

「桶狭間合戦始末記」を発表するにあたり、所感とその経緯について、一言申し上げる。 桶狭間合戦は、織田信長が少数で今川義元の大軍を破ったことで有名である。単に戦術面の みで見ればその通りであるが、私はもっと広い史観から眺める事が必要であると思っている。

織田信長は「天下布武」を宣言。武力で他国を占領し所領を拡大していった。しかし中世の陋 習を打破して、庶民の生活を活性化する強い意志を持っていた信長は、兵農分離、楽市楽座、 関所撤廃、政教の分離、道路の改修や架橋、伊勢湾舟運の開発促進、検地 等々を進めた。農 奴的大衆を諸々の桎梏(しっこく-足かせ)から開放して、農民は農耕に専従し、また商工に携わ る者は、公家や社寺のきつい絆から開放して、共に自営自立の途を開いた。そして、今まで歴史 の中で埋没されていた一般庶民を歴史上に躍動させる基盤を築いたのである。 庶民が躍動する様を端的に表しているのは、江戸時代に年々増加していった伊勢参り、京見 物の旅人であろう。60年ごとに数百万人の人々が、東海道、山陽道、中山道に溢れ、「伊勢へ、 伊勢へ」と押し寄せた。おかげ参りの行列である。このような行動は、庶民が社会の中でわが世の 春を謳歌していた現れであった。 この時代を近世と呼び、その幕を開いたのが織田信長であった。そして、信長に天下人として の望みと自信と勇気を与えたのが、桶狭間合戦での勝利であった。

このように桶狭間合戦とは、日本の歴史上特筆すべきものなのである。しかるに、江戸時代初 期に書かれた一作家の創作本を基にした説が罷り通っていることは、地元の者としては看過でき ないことである。 地元の地形に明るく、且つ若い時代の従軍6年の戦闘体験を下地にして、これまでの諸説を検 討、調査すること数十年、ひとつの合戦記を編んだ。

最近、私が八十八歳の齢を越えた事を知り、私の桶狭間合戦記を活字に遺しておけとの要請 があった。この齢で合戦記を新たに「書き下す」ことは時間的にも無理があったので、これまで各 所で行ってきた講演の原稿を少し整理して「始末記」と名付け、一冊にまとめたのが本書である。 内容に重複する処が度々あり、未熟にして読みにくい合戦記であるが、上記の事情をご了承い ただき、ご笑覧賜れば幸甚の至りである。

平成19年9月8日

梶野 渡

�

- ▲TOP

- ページ: 1

- 第一章

まえがき

何故、桶狭間古戦場は二つあるのか

慶長 5 年 9 月(1600)関ヶ原の戦いがあった。桶狭間合戦より 40 年後である。 既に徳川家康の天下になっていた。 権力争いの凄さ、栄枯盛衰の儚さを感じざるを得ない。慶長 3 年頃、織田信長の側 近であった太田牛一により、織田信長の一代記が書かれた。同記は現在『信長公記』 と称しているものである。 信秀時代から、信長が足利義昭を奉じて上洛する迄を首巻、以降 1 年 1 巻として本 能寺の変までの 15 巻である。 次いで慶長 7 年頃、観音寺山の佐々木承禎の家臣山中長俊が『日本中古治乱記』を 著した。 鎌倉時代から、 当世に至る超編年記で 100 巻に及ぶもの。 桶狭間合戦はその 40、 41 巻に書かれている。 慶長 16 年、豊臣秀次、堀尾吉晴、前田利常等に仕えていた。儒学者、医学、軍学 に秀でていたと伝えられる小瀬甫庵が『信長記』を執筆している。以下三つの伝記を 解析することによって古戦場の二つになった所以を説明しよう。(出生は永禄 7 年)

1『信長記』

古戦場は豊明市栄町南館(文部省伝説指定地)

この伝記は前記の通り、小瀬甫庵の著述したものである。その序文の中に『信長公 記』を評して「朴にして約なり」 [素朴にして約言(要点をまとめて言うこと) ]又「閑 暇なき身なれば漏脱なきに非ず。予是を本として、且は公(信長)の善、尽く備はあ らざる事を嘆き、 (中略) 且は功あって洩れぬる人、其の遺憾いかばかりぞやと思ふままに… 」これを補足 する為、重撰することを考えていた。慶長 9 年夢の告ありてこの記を書することとし たと述べ、 『信長公記』を記述した太田牛一の死亡した翌年の慶長 16 年『信長記』を 発表した。 「信長記」は、元和 8 年(1622)古活字本として、世に出された。27 歳で、今川義元 の大軍を桶狭間山で破り、天下布武の大志の下、疾風迅雷の勢いで諸国を席捲。天正 7 年(1579)には、安土に天下無双の大城郭を造営。天下布武の大望実現を目前にして本 能寺の炎の中で壮絶な死を遂げた稀代の風雲児の一代記は世人の渇望する処、その史 実の真否を論ずる間なく広く愛読せられた。 寛永元年、同 9 年、同 21 年、寛文 12 年、安永 5 年と版木本が次々と再版された。 その事実は、人気の凄さを物語っている。 江戸中期以降もその人気が受け続けられ、信長伝記、或いは桶狭間合戦記は勿論の こと秀吉、家康伝記もこの『甫庵信長記』を下敷に、その著述毎に自主性を出すため、 脚色、潤色されていった。随って『甫庵信長記』で甫庵が曖昧に書いている、信長の

-1-

�

- ▲TOP

- ページ: 2

- 善照寺砦から桶狭間の今川義元本陣を攻撃する記述、即ち「敵勢の後の山に至って推 廻すべし。去る程ならば、山際までは旗を巻き忍び寄り、義元が本陣へかかれと下知 し給ひけり。……… 彼が陣取りし上なる山にて、旗を張らせ、各をり立って懸れと下知し給へは……」 これでは、信長が何時、どれだけの兵力で、どの方向から、どこへ進んだか、不明、 曖昧で、戦記の体をなしていないので著者毎に、善照寺砦から東北へとか、相原村の 北方、小坂の西、大将ヶ根山、義元の本陣の地を、桶狭間北の松原、田楽窪(鎌倉街 道、歌の名所、保健衛生大学のある所) 、田楽久保、館迫間、田楽狭間等の地名を創 作して記述した。 江戸中期より伊勢参りブームと共に東海道の旅人は増加、参勤交代の諸大名武士等 の要望もあったのか、東海道名所案内書又同案内絵図は東海道筋の豊明市の現在の伝 説古戦地を古戦場として標示喧伝。旅日記、紀行文もそこが古戦場と次々と書いたの で、史実の充分な検証のないまま同地が古戦場になっていった。 又尾張藩の学者や重役の記述した天野景信の『塩尻』 、山澄英竜の『桶狭間合戦記』 、 山崎真人の『尾州桶狭間合戦記』 、田宮篤輝の『新編桶狭間合戦記』も皆『甫庵信長 記』を底本にして、色々潤色、脚色されたものである。 明治時代もこの潮流は変わらず、この流れを決定的にしたものが、明治 34 年頃編 集発行された、日本陸軍参謀部の『日本の戦史』の「桶狭間の役」である。この本の 発行の主旨は史実の探究でなく、士官養成学校の教科書用に編集されたもので、 「桶 狭間の役」は、迂回奇襲作戦の模範的判例として用意されたもので、その証しは、同 戦記の第一稿をみれば判る。 その第一稿の著者は、陸軍歩兵曹長川住鋥三郎であるが、陸軍歩兵曹長という肩書 きに大きな疑問があるが、これはさておいて、 この稿は桶狭間合戦に関する古戦記、古文献 338 点から適当な箇所を抽出して辻褄合わせをした もので、 (東京大学史料編纂所が資料を提供して いるようだ。 )極めて安直の編集で、史実として 深い検証はなく、 『信長記』の曖昧な迂回奇襲作 戦を参謀部の名において色々格好づけて、模範 的な迂回奇襲戦に格付けしただけのものである。 しかし、編集発行が作戦のスペシャリストの 陸軍参謀部である為大作家の吉川英治、司馬遼 太郎、山岡莊八等々も、この戦記に基づいて作 品を記述している。各級学校の教科書、テレビ、 映画も皆この戦記によって作られている。これ らの作品を読み見た大衆が、これを史実と信用

川住鋥三郎編『桶狭間戦記第一稿』

するのは当然である。この状態は昭和 40 年代ま で続いて来た。

-2-

�

- ▲TOP

- ページ: 3

- 川住鋥三郎編『桶狭間戦記第一稿』 1) 今川軍駐止

80 頁其二

桶狭間(尾州知多郡)

5 月 19 日今川軍主将義元本軍諸隊ヲ西北ニ向ケ配備シ旗本 (本営)

ヲ桶狭間山、字田楽狭間(今屋形狭間ト改称セリ、地理小志参照)ニ置キ幕ヲ垂レ之 ニ駐止ス(信長公記、織田真記、惣見記、東照軍艦、山澄桶狭間合戦記)会々先軍ノ 捷ヲ聞キ又夕敵将佐々隼人正政次等の首級ヲ実験シ言テ曰ク「今朝丸根、鷲津両砦(共 ニ尾州知多郡)ヲ抜キ今亦勝ヲ制シ多数ノ敵首ヲ獲、是レ我兵鋒ノ勇武当ルベカラザ ル者アルニ存セリ」ト豪然自カラ軍威ヲ誇リ大ニ喜ブ(信長記、惣見記、武徳大成記、 山澄合戦記)于時近傍郷村ノ祠官、僧徒等捷ヲ賀シ酒肴ヲ献ス乃チ近侍諸将ヲ思召シ 宴ヲ陣中ニ開ク(信長公記、織田真記、信長記、惣見記、山澄桶狭間合戦記)此時ニ 方リ諸隊ハ兵餉ヲ伝エル為メ各地ニ散在シ或ハ労ヲ民家ニ休ム者アリテ頗ル警戒ヲ欠 ケリ(集覧桶迫間記) 上記の様に古戦記から適宜摘出して綴ったものである。所謂辻褄合せに過ぎない。 まことに無責任な戦記である。

私の抱く『信長記』に対する問題点

「甫庵」は、その序文で「太田牛一」の記を下敷にして、漏脱を補足する為に、こ の書を記述したと称している。歴史の経過については、大体同じ過程をとっているが、 一つ一つの事件についてはその視点が大きく異なっている。 「太田牛一」は、事件の

とつとつ

事実経過をありのまま訥々 と記述しているが、 「甫庵」は、儒教的立場と云うのか、 どの事変でも、信長は正義の立場、相手は兇徒、賊軍として記述している。事変の一 つ一つを取り上げて説明する余裕はないので、信長の行動中最も象徴的な比叡山焼打 を取りあげてみよう。信長が比叡山焼打ちの命を下した時、部将の皆は躊躇した。武 井夕庵は代表して、信長に「思いとどまるよう申言した」その時信長は、皆の者、心 を閑めて承れと次の様に発言したという。 「此の山門は、吾れが亡ぼすのではない。 自業自得である。何んとなれば吾れは一命を賭け、私欲を捨てて、四海の安寧、王道 の復興に是れ努めている。而るに山門側は、逆賊朝倉、浅井軍を庇い擁護している。 その上衆徒は逆意を意図しているのではないか、幾度か家臣を遣わして種々言葉をか

ことわり

け中立であることを促して 理 を覚るべく努めているが、少しもこれに応える姿勢を 見せない。重ねて「稲葉」を派遣して、実に同意しなければ、必ず根本中堂を始め一 宇を残さず焼却し、僧徒悉くの首を刎ねると念を入れたが同心しないではないか。こ の事は信長を欺くことではなく、天下の政道護持に反するものである。兇徒を助ける

ことわり

は国賊であり、其の上此度これを亡ぼさねば、又天下は争乱の源となる」と 理 を盡 くして云われた。夕庵はこの道理に一言もなく引き下がり、あの焼打ちが決行された と記述している。 又桶狭間合戦については、 「義元は駿豆の出身であるが、遠三両国を侵略、その辺

ほしいまま

境を荒らし、神社を破壊、民家を焼拂い、我欲を 恣 にして、遂には天皇をも敬わず、 武力を使って不祥事を重ねて、日毎に手荒くなっている。その勢いは葛のつるの如し

-3-

�

- ▲TOP

- ページ: 4

- に延びて今は手のつけようもない有様で、斧で断ち切るより手段がない。 此の度は 4 万有余の大軍を以って、尾張に侵攻して来た。信長は、民の幸と安寧を 維持する為、僅か 3 千の兵力で正義の戦に立ち向かった。熱田の神はこの信長の殊勝 な行動に対して憐み給いて白鷺に先導させ、兇徒に疾風暴雨を吹懸けたのである」と 記述している。 何れの時も信長は正義の軍であり、相手は兇賊、国賊の立場におかれている。 即ちこれは「甫庵」の儒教的史観による創作物語で純然な戦記とは云えないもので ある。当時代の儒教即ち儒学、同じく同系の朱子学は、国の学問であった。又当時政 権を握る江戸幕府の中心的学問も儒学で、その最高学府の昌平校、各藩の学問所も、 街、村の塾、寺子屋も皆儒学で、少年から「子曰朝聞道夕死可矣」と学んでいた時代 であった。 「甫庵」の儒教史観に基づく『信長記』が喝采を浴び、多くの人々に愛読せられ、 何の疑いもなく桶狭間合戦が史実として信ぜられたのも、 当然だったかも知れないが、 江戸時代は兎も角、明治、大正、昭和と少しの疑念もなく、無批判に、 『信長記』を 原点とする迂回奇襲作戦を通史として、教科書にまで記載してきたことは、何であっ たであろうかと、大なる疑念を抱かざるを得ない。 況てや、作戦の専門家である日本陸軍参謀部が『日本の戦史』で桶狭間合戦は、桶

まこと

狭間でなく田楽狭間であると記述しているのは、 真 に不可解なことである。 ( 『日本の 戦史』については後で詳しく説明する)

2『中古日本治乱記』

山中長俊著

この本の 40、41 巻に、桶狭間合戦のことが記述されている。 古戦場は桶狭間の内、田楽坪とあり、この記の特長は佐々木承禎軍から 2,300 名の 応援隊が織田軍に来ていることである。1 人の学者の 100 巻に及ぶ超編年本のため、 学会では余り信用されていないようである。本当のところは、未だ十分なる検証がな されていないのではないか。

3『信長公記』

古戦場は名古屋市緑区有松町桶狭間 ―桶狭間山及義元最後の地― 桶狭間古戦場公 園とし、作者は大永 7 年(1527)尾張国春日井郡山田安食(現名古屋市西区)に生まれ た太田牛一(通称又助、実名信定、後和泉守と称す)である。 清須城攻撃戦に柴田勝家の家臣として活躍後、弓の腕を見込まれ、浅野又右衛門、 堀田孫七と共に、織田信長の身辺警護役、弓 3 張り衆に抜擢。桶狭間合戦時には 33 歳、信長の息遣いも伺える間近で参陣していたと思われる。 ( 『信長公記』首巻 22 項 に此衆は御手まはりにこれあるなりとある)

あじ き

-4-

�

- ▲TOP

- ページ: 5

- 随って『信長公記』24 項の今川義元討死の事は、太田牛一の従軍記ともいえるもの である。この断定的な表現は無理と云われる方が多いと思うが、筆者は敢えて従軍記 と云いたい、何故か、筆者は過日の日中戦争で 6 年間の実戦体験をしている。この牛 一の「今川義元討死の事」は臨場感が深く、この場に居らねば表現出来ない文言が 4 ヶ所位ある。 (余りの事に) (弓、鑓、鉄砲、のぼり、さし物、算を乱すに異ならず) (信長もおり 立って) (おけはざまと云ふ所は……二つ三つ宛手々に頸をとり持ち御前へ参り候) このところは又聞きでは、この緊張感は出ないと思うからである。 さて、この『信長公記』は慶長 3 年(1598)には草稿は書き上げられていたという。 内容は首巻信長の出生頃から、足利義昭を奉じて上洛するまでとし、それ以降は、 1 年毎に 1 巻として、天正 10 年 6 月本能寺の変までの 15 巻合わせて 16 巻からなって いる。 問題は、首巻を 15 巻の後に書いたか、先に書いたかである。大方の見方は後とな っているが、太田牛一は律儀な人物、首巻と 1 巻との繋ぐ文脈をみても、首巻から 1 巻へと続けて記述されたものであろう。 織田信長の側近として、40 年は忠勤を励み、次いで秀吉、秀頼に仕え、家康の代を 慶長 15 年迄生き延びていた。太田牛一の日々書き留めたものは極めて重く、信憑性 も高いものであるはずで、当然江戸時代には貴重な資料として、その重要さは認識さ れていたようだが、桶狭間合戦史については、誠に冷淡で『甫庵信長記』オンリーで、 『総見記』 、 『諸太閤記』 、 『松平記』 、 『改正三河後風土記』 、 『武徳大成記』或いは『山 澄桶狭間合戦記』 、 『山崎真人合戦記』 、 『田宮篤輝新編桶狭間合戦記』を始めとする合 戦研究記、紀行文、旅案内書等江戸中期以降のものは、 『甫庵信長記』の流れをくむ 迂回奇襲戦で古戦場を豊明市南館の文部省の伝説地を古戦場としている。 これは何故か、太田牛一の『信長公記』という質の高い一代記、桶狭間従軍記がある のに。 前に述べた小瀬甫庵は『信長記』の序文に、 「しかあれど仕途に奔走して閑暇なき身なれば、漏脱なきに非ず。予是を本として且 つ公(信長)の善、尽く備はざる事を嘆き。 (実は首巻の桶狭間合戦のあったのは永 禄 3 年であるが、それを天文 21 年と誤記している。その為その前後の歴史がアヤフ ヤになり、明らかに間違いがある。1 人で膨大な資料の中での勘違いであろう) 且つ功あって洩れぬる人、その遺憾いかばかりぞやと思ふままに、且つ拾ひ求め之を 重撰す……」と述べて信長の一代記を重撰すると云っている。この時、牛一の「首巻」 の誤りに気付いていた筈である。この誤りは単なる記憶違いで、牛一に注意を与える 方が親切である。同じ春日井郡の出身者である。何故一言牛一に注意しなかったであ ろうか。 実は太田牛一の「首巻」の桶狭間を天文 21 年 5 月 19 日とした間違いは、明らかに 勘違いである。 天文 21 年は父信秀の死亡した時で(清須入城は 24 年 4 月) 、信長はその頃はまだ那

-5-

�

- ▲TOP

- ページ: 6

- 古野城に居た頃である。然し合戦の時は清須城から出発しており、尾張統一も完了し た後のことである。 随って「首巻」は上野原会談、浮野の戦い、岩倉城攻撃戦は桶狭間合戦の後になっ ている。これは書きためた膨大な資料を整理している間の手違いが、その儘になり、 (現在では慎重な編集管理があるが、当時では暗いランプの下で 1 人で纏めていれば、 この様な事もあり得たであろう)

ろうもう

この間違いが後世「首巻」を整理する頃、太田牛一は既に、老耄していたのでない かとの話しが信憑性の低いことに転化されていったようである。これは或る面から恣 意的になされたことも否定できない。私は合戦の在った年の間違いは否定しないが、 このことによって合戦の内容の信憑性が低いとは思わない。何故か。これは私の戦闘 体験からである。命をかけた戦闘の模様は 50 年経過しようが歳が 80 をこそうが忘れ るものではない。私は戦闘から 64 年たち歳は 86 になるが、いくつかの命をかけた戦 の状況は今でも決して忘れていない。瞼に焼き付かれていて忘れられるものでないか らである。 2 番目に考えられることは、 『信長公記』は本にならず、太田牛一の自筆本が信長を 祀る建勲神社に 1 ~ 15 巻、岡山の池田家文庫(現在岡山大学図書館)に 1 ~ 15 巻 (但し、12 巻のみは写本、上記二個所とも首巻はない) 。近衛家陽明文庫に建勲神社 本を元禄 12 年(1699)写した 15 巻と、現在その所在がわからない牛一自筆の首巻を写 したものがある。以上の三点が現存する最も良質な『信長公記』である。 三点は、一つは神社の宝物、二つは大名或いは公卿の文庫にあって、この本を手に する人は極めて限定されていた。その為広く研究されなかった面もあった。 名古屋の蓬左文庫には、尾張徳川家の書跡文書類が保管されている。 その中に、太田牛一自筆になる『太田和泉守記』がある。 その釈文「この一冊について書きます。私、太田和泉守は尾張国春日井郡山田庄安 食の出身です。80 歳を越え、老齢しすでに極って、衰えた眼を拭きながら、心に浮か んだことを書きました。私が日記を書いたついでに書き留めておいたものが、自然に 集まって本になったものですから、勝手な創作ではありません。あったことは省きま せんし、無かったことは載せませんでした。一つでも偽りを書いたら天道はいかが見 るでしょうか。読者は一笑して実を見て下さい。 私は信長公、秀吉公の臣下を経て、現在は秀頼公の臣下です。この御三方に家康公 と秀次公を加え、五代の軍記を世間の笑い草にまとめました。 丁未[慶長 12 年(1606)]9 月 11 日 太田和泉牛一(花押) 志水小八郎殿まいる (藤本正行氏 『信長の戦国軍事学』より)

-6-

�

- ▲TOP

- ページ: 7

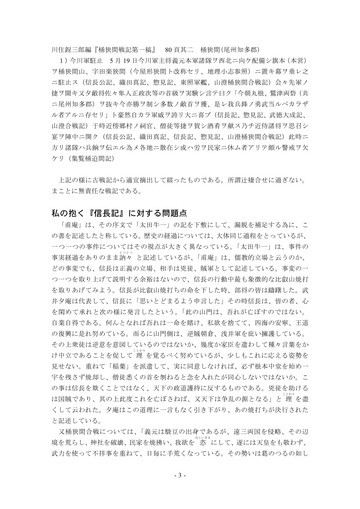

- 首巻 23 項 24 項 鳴海の城へ御取出の事 今川義元討死の事として桶狭間の戦いを記述している。 5 月 17 日沓掛城へ参陣、18 日夜大高城へ兵糧搬入 19 日明け方丸根、鷲津両砦を攻撃 19 日桶狭間山に 4 万 5 千を率いて、 正午西北に向けて人数を揃える。 織田信長 5 月 19 日夜明け方丸根、鷲津両砦よりの注進により起床、 「人間 50 年、 下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり。一度生を得て滅せぬ 者のあるべきか」と舞い、小姓 5 騎と清須城を出発。 午前 8 時、熱田神宮に到着、熱田より上の道を駆け抜けて善照 寺砦に到着、佐々、千秋軍 300、今川先陣に攻撃するをみて、 信長中島砦に前進、この時人数 2,000「この戦に勝ちぬれば此 場へ乗ったる者は家の面目、末代の高名たるべし。只励むべし」 と激励、桶狭間山際に到着する頃俄に大雨となる。牛一曰く、 余りの事に熱田大明神の神軍かと申候なり。 空晴るるを御覧じ、 信長槍をおっ取て大音声を上げて、すはかかれと仰せられる。 これは桶狭間合戦の戦闘開始である。 (旗本は是なり。末刻東 へ向かってかかり給う) 太田牛一は両軍の人員、配置、時間、進攻方向、場所、地形を明確に書いている。 ちなみに今川本陣は桶狭間山、義元討死の場は低地の深田の側、桶狭間の地形を「お けはざまと云ふ所は、はざまくみて、深田足入れ、高みひきみ茂り、節所と云ふ事限 りなし。 」と明確に書いている。 一方小瀬甫庵の『信長記』は兵力、時刻、進攻方向、地形、目的地名等は少しもな く、ただ「敵勢の後の山に至て推廻すべし。去る程なれば山際までは旗を巻き忍び寄 り、義元が本陣へかかれと下知し給ひけり……彼が陣取りし上なる山にて、旗を張ら せ、各をり立って懸かれと下知給へば…」具体性がなく戦記の体をなしていない。 地元桶狭間では、この義元討死場所を桶狭間田楽坪と云い、現在桶狭間古戦場公園 として保存している。 この地は、合戦から 48 年後実施された 慶長 13 年の検地台帳に「いけうら」地内 に、1 町 1 反 09 歩(3,300 坪)の深田が 記入されている。 当時桶狭間村の農家戸数は 28 戸内屋敷 を所有していた農家は 5 戸であった。 「い けうら」 の 1 町 1 反 09 歩の土地所有者は、 この屋敷所有者 5 名となっている。その

天保12年 大脇村絵図

今川義元

事は、この村で最初の頃開墾されたこと

を物語っている。そうであれば、村の草創は合戦より約 200 年前と云われているので、

-7-

�

- ▲TOP

- ページ: 8

- この「いけうら」の深田は合戦当時存在していたと考えられる。太田牛一が首巻の中 で「深田へ逃入る者は所さらはず、はいづりまはるを、若者ども追付き、追付き二つ 三つ宛手々に頸をとり持ち、御前へ参り候」と記述した深田は、この「いけうら」の 深田であったであろう。

『信長公記』発刊される

大名や公卿の文庫に納められて、 特定の人のみしか手にすることの出来なかった 『信 長公記』が、昭和 44 年 11 月 20 日角川文庫から発刊され誰でも読めるようになった。 昭和 50 年代になると俄然書店の店頭に、信長や桶狭間合戦の本が列ぶようになった。 新説が次々と出て来た。桶狭間に古戦場を尋ねる人も多くなった。中でも 1997(平 成 9 年)藤本正行氏の『信長の戦国軍事学』は、一世を風靡して、小瀬甫庵によって 発し、日本陸軍参謀部によって、決定づけられていた桶狭間合戦迂回奇襲説を覆し、 『信長公記』の戦記の正合性を強調した。藤本氏の説は理解できるが、信長の行動に は実戦を、やや軽ろんじ、(高地に居る兵を攻撃するのは中々容易でない。信長が以 降少数突撃戦を行なわなかった事を深く考慮すべきである)桶狭間の当時の地形を無 視している面があることは否定できない。 同氏が『信長公記』を研究分析して、その価値を世に問いかけた功績は極めて大き なものがある。 筆者は慶長年来の諸先学者の戦記研究を踏まえ、80 有余年暮らしてきた桶狭間の地 形、地質、この土地に伝わる古文書、伝説、口伝を調べ、自らの先の戦争の 6 年有余 ヶ月の戦争体験を通して、生まれ故郷で行われた桶狭間の戦いを想定した。その集大 成がこの稿となったのである。 従軍中、桶狭間合戦を口にする上官の命令により、奇襲戦を幾度か体験してきたが、 戦いは相手があり、その相手の状況を事前に少しでも知れば、極めて有利であるが、 相手は動くものであるとの認識は忘れてはならない。又、勝負は地形、天候に大きく 左右されるものであることを痛感した。 筆者は 2 時間程度の戦闘で 6 発の敵弾をうけ、戦友 16 名を失った事があったが、 タッタ 20 分間位の曉闇を衝かれて、6 ~ 7 倍の敵軍に包囲せられたのである。戦国武 士は生きる智慧として、地形、天候を極めて重要視していたようである。

史跡伝説地の指定

昭和 12 年 6 月豊明村は、 「史蹟、名勝天然記念物保存法」に基づいて、大字栄,南館 の一角を「桶狭間史蹟」指定を申請した。 文部省から調査員が派遣され、沓掛城から大高町に至る間を、資料をもとに詳しく 調査した。当然桶狭間も調査、村の代表者から色々聴取、史跡を案内させた。 調査完了後、文部省の調査員は結論として、桶狭間の代表者に次のように語った。 「義元の墓のある場所(豊明村が史蹟指定を申請した所)は当時の戦況と地理の実際

-8-

�

- ▲TOP

- ページ: 9

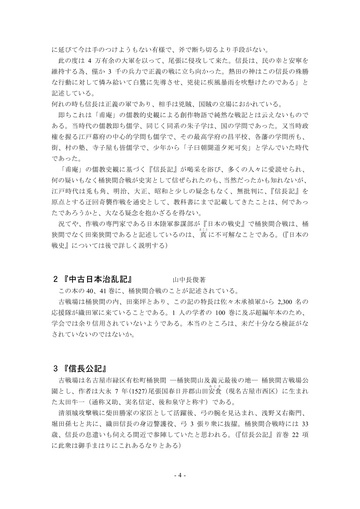

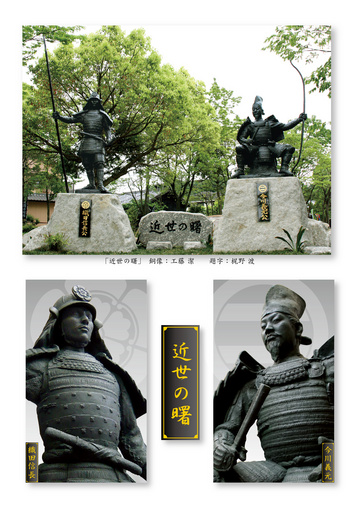

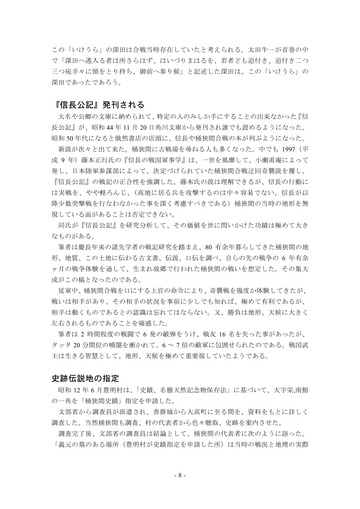

- よりみて確認し難い。真の史蹟は桶狭間田楽坪附近であろうと思うが、何分にも沓掛 より大高に至る間であり、一面には天下に気を遣って敗軍の将の墓標を遠慮した傾向 もあり、その確かさをつかみ難い。随って南館の墓所のある処を「伝説史蹟」とせざ るを得ない」と述べている。又同時に桶狭間田楽坪附近も、伝説地に指定してもよい との話もあった。 その時桶狭間の代表者は、 「桶狭間合戦は日本史上重要な戦いである。その真相を究 明するのが歴史家の使命ではないか、義元の討たれた処は一ヶ所しかない。豊明の南 館の地が、伝説地であるならば、桶狭間の田楽坪が真の最後の地となるわけになると 「桶狭間田楽坪の伝説地指定」を拒否した経過があった。 (この話は代表者から直接 聞いたものである。 ) ここで昭和 12 年とは、どのような年であったかを振り返ってみる必要がある。 前年の 11 年は 2.26 事件があり、12 年の 7 月に日中戦争が勃発、その 12 月には南京 を攻略、軍部が権勢を極め、日本国民が 9 年間と云う受難の時代の始まりの年である。 文部省の「伝説地指定」の発令は、その 12 月のことであった。 日本陸軍参謀部は、 『日本の戦史』 「桶狭間の役」で合戦地は桶狭間でなく田楽狭間で あると断定している。この状況の中で文部省の官僚が、参謀部の判定を覆して、史蹟 にあらずと云えただろうか、軍部の顔をツブさずその場を糊塗しようと考えられたの が「伝説地指定」と云う官僚的発想で、歴史を冒瀆する行為である。当所を尋ねた人 は、此処が文部省指定の史跡と信じて見学している。伝説地と認識した人は何人あっ たであろうか。 平成 14 年 3 月 31 日『豊明市史資料編補(二) 』が発行された。 前記の通り文部省より、桶狭間史蹟伝説地として指定をうけた場所を指して、 付録 桶狭間の戦い 191 頁第二に、 「義元の陣地は『おけはざま山』と呼ばれる山上 であったというところである。従来、周囲から見下ろされる低い場所に陣を構えた今 川軍に、織田軍が奇襲をかけたと捉えられ ることが多かった。 しかし休息とはいえ、わざわざ防備が弱 くなる低い場所に義元の陣が構えられたと は到底考えられないのである。では、この 『おけはざま山』はどこにあったのか、… …これをかつて付近で最も高い位置にあっ た 64.9 米地点(現在の豊明市栄町内最初に この地を比定したのは小島広次氏)……こ のように『おけはざま山』の位置は 64.9

64.9米(現在の46.9米地点)

米地点辺り、もしくはその東方の石塚山比定地辺りに想定可能である。……」同資料 は、陣地比定地から織田軍に追われ、敗走して討死したのが、伝説地だと云っている。 義元終焉の地は『信長公記』によれば両軍が入り混じって戦った程のかなり広い深田 がなければならぬ。

-9-

�

- ▲TOP

- ページ: 10

- 同伝説地は、合戦後 280 年後の天保 12 年大脇村庄屋の作った絵図には、天保 8 年の 開墾された新田一枚しかみえない。後述するが、義元は「 おけはざま山」の陣地に 入る前に、丸根、鷲津攻略の報告を受けていた筈である。 又信長が中島砦にて、今川本隊の先陣隊を眺め、 「アノ敵ハ……」と訓示しいる。 その今川本隊先陣の位置からすれば 64.9 米山頂は余りに離れすぎであり、ここを比定 する学者の先生方も同地から鳴海の善照寺、中島両砦が一望できると云っておられる が、実際には、前記の今川本隊先陣の位置する山並に遮られて展望は不可能である。 義元本陣の位置は、64.9 米山頂より西方 200 米の標高 40 ~ 50 米の山稜で南に広場も あり、先陣等の位置高根、巻山と正三角形の 1 頂点になる処で、古戦記に本陣と松井 宗信との距離 1 千米と書かれているが、丁度それ位の丘の上と想定している。この地 は麓まで古道があり塗輿で近くまで来ることが可能であった。 尚、今川本陣については、外に極めて重要な問題があるので、他の処で詳しく記述 する。

- 10 -

�

- ▲TOP

- ページ: 11

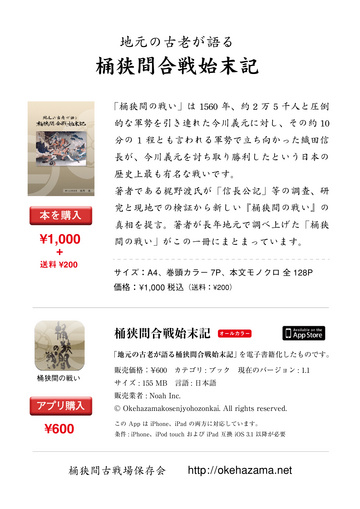

- 地元の古老が語る

桶狭間合戦始末記

「桶狭間の戦い」は 1560 年、約 2 万 5 千人と圧倒 的な軍勢を引き連れた今川義元に対し、その約 10 分の 1 程とも言われる軍勢で立ち向かった織田信 長が、今川義元を討ち取り勝利したという日本の 歴史上最も有名な戦いです。 著者である梶野渡氏が「信長公記」等の調査、研 究と現地での検証から新しい『桶狭間の戦い』の 真相を提言。著者が長年地元で調べ上げた「桶狭

¥1,000

+

送料 ¥200

間の戦い」がこの一冊にまとまっています。

サイズ:A4、巻頭カラー 7P、本文モノクロ 全 128P 価格: ¥1,000 税込(送料:¥200)

桶狭間合戦始末記

オールカラー

「地元の古老が語る桶狭間合戦始末記」 を電子書籍化したものです。 桶狭間の戦い 販売価格:¥600 カテゴリ : ブック 現在のバージョン : 1.1 サイズ : 155 MB 言語 : 日本語 販売業者 : Noah Inc. © Okehazamakosenjyohozonkai. All rights reserved.

¥600

この App は iPhone、iPad の両方に対応しています。 条件 : iPhone、iPod touch および iPad 互換 iOS 3.1 以降が必要

桶狭間古戦場保存会

http://okehazama.net

�

- ▲TOP