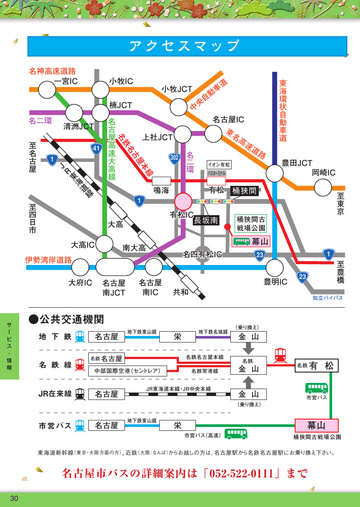

桶狭間武将三路

- ページ: 1

- 信長路 家康路

The battle of OKEHAZAMA

桶狭間武将三路

ガイドブック

義元路

�

- ▲TOP

- ページ: 2

- も く じ

桶狭間武将三路とは 桶狭間の戦い 武将三路広域マップ 3 4-5 6-7 8 9 10 11 12 13 14-15 22 23 24 25 26 サービス・情報 広域マップ 交通案内 27 28-29 30-31

信長路コース

善照寺砦跡・中島砦跡 釜ヶ谷 七ツ塚 おけはざま山 高根山 桶狭間古戦場公園

の ぶ

な が

み ち

義元路コース

大高道Ⅰ / 近崎道 沓掛城址 今川本陣跡 瀬名氏俊陣地跡 ・ 戦評の松 長福寺

よ し

も と

み ち

16 17 18 19 20 21

家康路コース

大高道Ⅱ 桶狭間神明社 丸根砦跡・鷲津砦跡 大高城跡

い え

や す

み ち

このガイドブックは、平成 24 年度なごや歴史観光魅力発掘事業にて作成されました

2

�

- ▲TOP

- ページ: 3

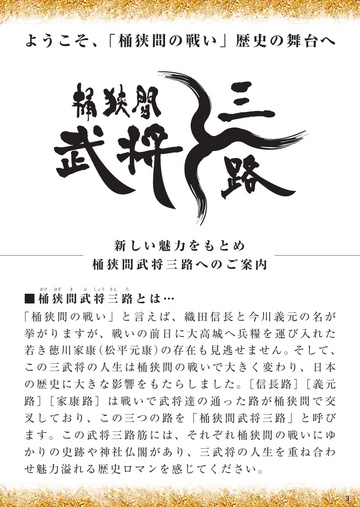

- ようこそ、 「 桶 狭 間 の 戦 い 」歴 史 の 舞 台 へ

新しい魅力をもとめ 桶狭間武将三路へのご案内

■桶狭間武将三路とは…

「 桶 狭 間 の 戦 い 」 と 言 え ば、 織 田 信 長 と 今 川 義 元 の 名 が 挙がりますが、戦いの前日に大高城へ兵糧を運び入れた 若き徳川家康 (松平元康) の 存 在 も 見 逃 せ ま せ ん 。そ し て 、 この三武将の人生は桶狭間の戦いで大きく変わり、日本 の歴史に大きな影響をもたらしました。 [信長路] [義元 路] [家康路]は戦いで武将達の通った路が桶狭間で交 叉しており、この三つの路を「桶狭間武将三路」と呼び ます。この武将三路筋には、それぞれ桶狭間の戦いにゆ かりの史跡や神社仏閣があり、三武将の人生を重ね合わ せ魅力溢れる歴史ロマンを感じてください。

3

おけ はざ ま ぶ しょう さん ろ

�

- ▲TOP

- ページ: 4

- 桶狭間の戦いは、 永禄 3 年(1560 年) 5 月 19 日、 尾張の領主織田信長が、 駿 河・ 遠 江・ 三 河 の 領 主 今 川 義 元 の 大 軍 を 桶 狭 間 の 地( 名 古 屋 市 緑 区 ) で 打 ち 破 り、 勝 利 し た 信 長 は、 の ち に‘ 天 下 布 武 ’ を 宣 The battle of OKEHAZAMA 言 し 、天 下 統 一 に 向 っ て 勢 力 範 囲 を 拡 げ 、 政 治・ 軍 事・ 経 済・ 宗 教 な ど 多 く の 分 野 で 大 改 革 を 行 い、 中 世 末 期 の 戦 国 時 代 を 終 わ ら せ る な ど、 「近世」への幕開けと なった日本史上特筆すべき戦いです。 今 川 義 元 は、19 日 8 時 頃、 本 隊 を 率 いて沓掛城を塗輿に乗って東浦街道を南 進 し、 阿 野 村 に て 大 高 道 に 入 り、11 時 頃 に は 桶 狭 間 村 内 の 近 崎 道を通って、2 日前に妹婿の瀬名氏俊が設営したおけはざま山の 本 陣 に 着 陣 し ま し た。 こ こ は、 田 楽 坪 か ら 200 m ほ ど 東 側 の お け は ざ ま 山 中 腹 で 、日 当 た り も 良 く 、水・草 も 豊 富 で 、西 の 高 根 山・ 幕山・巻山に布陣している今川前衛隊を一望できるという、好条 件の場所でした。義元は、前日大高城への兵糧入れを成功させた 松平元康(後の徳川家康)等によって、今朝攻め落とした鷲津・ 丸根両砦の戦勝報告や織田軍別働隊の撃滅報告などを受け、大変 気分をよくしていました。 織田信長は、19 日早朝丸根砦、鷲津砦の攻撃の知らせを受け、 清州城を主従 6 騎で出陣、熱田神宮で戦勝祈願を終えてから、足 早 に 東 進 し、 丹 下 砦 を 経 て、10 時 こ ろ 善 照 寺 砦 に 着 い た 時 に は 3,000 の兵が集結していました。今川方の情勢報告を受けた後、 信長の存在を示すべく旗、幟等を沢山張り巡らせた上、佐々・千 秋 の 隊 3 0 0 に は 高 根 山・幕 山 に 布 陣 し て い る 今 川 前 衛 隊 ( 松 井・ 井 伊 ) へ の 攻 撃 を 命 じ、 自 ら は 中 島 砦 に 移 り、 「 運 は 天 に あ り、 敵が懸らば引け、退けば押せ、個々の功名争いを避け、常に組織 的に行動せよ」と訓示を行い、先遣隊の戦いで敵の目を引き付け

4

�

- ▲TOP

- ページ: 5

- て い る 間 に 、2 , 0 0 0 の 兵 を 率 い て 桶 狭 間 に 向 け 、扇 川 沿 い に 駒 を 進めました。焼田橋近くで陸に上がり、神明の山間に入り、現在 の 有 松 天 満 社 の 北 か ら 東 陵 中 学 付 近 を 通 り 、生 山 の 山 麓 に 沿 っ て 、 正午過ぎには武路山の谷間(釜ヶ谷)に到着し、今川本陣突撃の 機会を窺うまでになりました。中島砦からの進軍中、夕立雲が追 いかけるように流れ、見る間に桶狭間の空一杯に拡がり、まわり を 暗 く さ せ 、盛 ん に 降 る 大 粒 な 雨 に 続 き 、稲 妻 は 中 空 を 駆 け 巡 り 、 雷 鳴 は 四 方 の 山 に 響 き わ た り 、い っ と き も 離 さ ず 持 っ て い る 長 槍・ 刀・ 鉄 砲 な ど の 武 具 は 避 雷 針 の 代 わ り と な っ て 落 雷 を 呼 び 寄 せ、 おけはざま山の今川本陣は騒然となっていました。雷雨の収まり とともに、今川本隊の右翼軍を急襲したところ、混乱状態にあっ た今川軍は突如現れた織田軍に仰天、臨戦体制が取れず逃げ崩れ ました。今川軍を攻撃していた信長は、塗輿を見つけ、義元がこ の 近 辺 に 居 る こ と を 確 信 し て、 本 陣 へ の 集 中 攻 撃 を 命 じ ま し た。 お け は ざ ま 山 に 踏 み と ど ま っ た 旗 本 の う ち 、3 0 0 騎 は 義 元 を 真 中 にして戦いましたが、 織田軍の果敢な攻撃で、 ついに 50 騎となり、 西の深田(田楽坪:現在の名古屋市桶狭間古戦場公園付近)まで 押され、午後 2 時過ぎ、ついに義元は討ち取られました。 戦い に 勝 利 し た 信 長 は 、全 軍 を 釜 ヶ 谷 付 近 に 集 め 、勝 ど き を 挙 げ た 後 、 村人に、戦死者の埋葬を命じて帰還しました。現在「七つ塚」と し て、 そ の 一 部 が 保 存されています。 ※信長の家臣が記し た「 信 長 公 記 」 と 桶 狭 間 の 地 形、 史 跡、 伝承をもとにしてい ます。

文責:桶狭間古戦場保存会

5

�

- ▲TOP

- ページ: 7

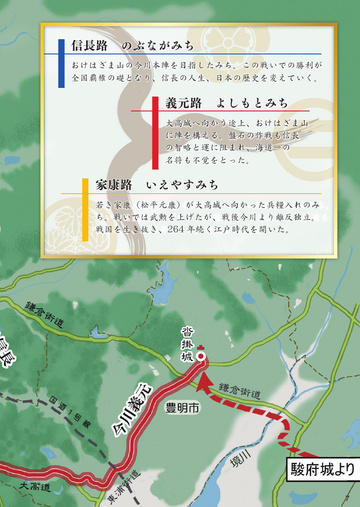

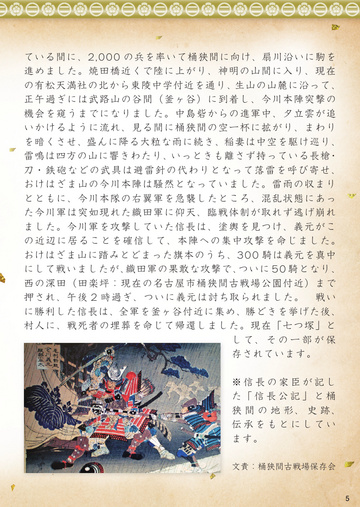

- 信長路 のぶながみち

おけはざま山の今川本陣を目指したみち。この戦いでの勝利が 全国覇権の礎となり、信長の人生、日本の歴史を変えていく。

義元路 よしもとみち

大高城へ向かう途上、おけはざま山 に陣を構える。盤石の作戦も信長 の智略と運に阻まれ、海道一の 名将も不覚をとった。

家康路 いえやすみち

若き家康(松平元康)が大高城へ向かった兵糧入れのみ ち。戦いでは武勲を上げたが、戦後今川より離反独立。 戦国を生き抜き、264 年続く江戸時代を開いた。

7

�

- ▲TOP

- ページ: 8

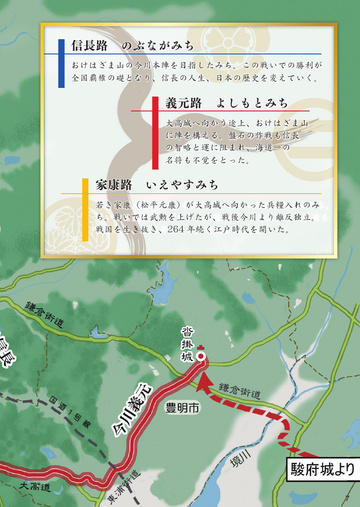

- 信長路コース

1

信 信長 長路 路 コース 3

2

3

5

3

おけはざま山

釜

今川本陣跡

中 島 砦 跡

桶狭間古戦場公園

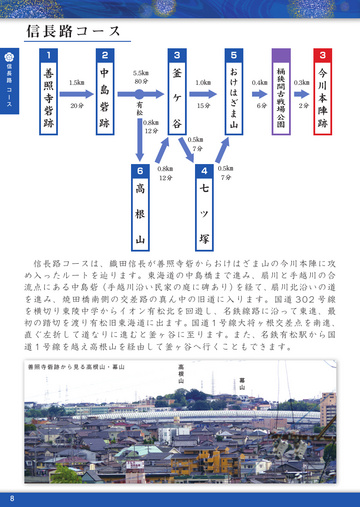

信長路コースは、織田信長が善照寺砦からおけはざま山の今川本陣に攻 め入ったルートを辿ります。東海道の中島橋まで進み、扇川と手越川の合 流 点 に あ る 中 島 砦( 手 越 川 沿 い 民 家 の 庭 に 碑 あ り ) を 経 て 、扇 川 北 沿 い の 道 を進み、焼田橋南側の交差路の真ん中の旧道に入ります。国道 302 号線 を横切り東陵中学からイオン有松北を回遊し、名鉄線路に沿って東進、最 初 の 踏 切 を 渡 り 有 松 旧 東 海 道 に 出 ま す 。国 道 1 号 線 大 将 ヶ 根 交 差 点 を 南 進 、 直 ぐ 左 折 し て 道 な り に 進 む と 釜 ヶ 谷 に 至 り ま す 。ま た 、名 鉄 有 松 駅 か ら 国 道 1 号線を越え高根山を経由して釜ヶ谷へ行くこともできます。

善照寺砦跡から見る高根山・幕山 高根山

善照寺砦跡

1.5㎞ 20分

5.5㎞ 80分

1.0㎞

0.4㎞ 6分

0.3㎞ 2分

ケ 谷

0.8㎞ 12分

有松

0.8㎞ 12分

15分

0.5㎞ 7分

6

4

0.5㎞ 7分

七

高 根 山

ツ 塚

幕山

8

�

- ▲TOP

- ページ: 9

- 名鉄 鳴海駅

名鉄鳴海駅から北へ向かい、旧東海道本町交差点を横切り三菱東京 UFJ銀行北角を右折、しばらく進むと左に砦公園の昇り階段があ る。 (徒歩約 11 分)

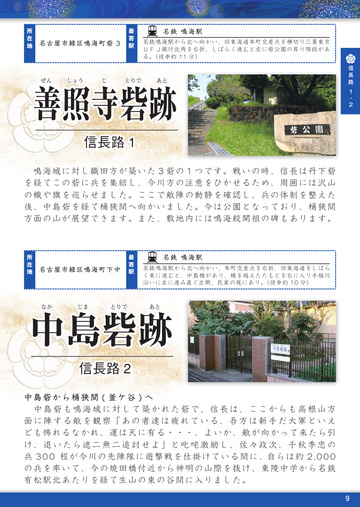

信長路

鳴海城に対し織田方が築いた3砦の1つです。戦いの時、信長は丹下砦 を経てこの砦に兵を集結し、今川方の注意をひかせるため、周囲には沢山 の幟や旗を巡らせました。ここで敵陣の動静を確認し、兵の体制を整えた 後、中島砦を経て桶狭間へ向かいました。今は公園となっており、桶狭間 方面の山が展望できます。また、敷地内には鳴海絞開祖の碑もあります。

中島砦から桶狭間 ( 釜ケ谷 ) へ 中 島 砦 も 鳴 海 城 に 対 し て 築 か れ た 砦 で、 信 長 は、 こ こ か ら も 高 根 山 方 面 に 陣 す る 敵 を 観 察「 あ の 者 達 は 疲 れ て い る、 吾 方 は 新 手 だ 大 軍 と い え ども怖れるなかれ、運は天に有る・・・、よいか、敵が向かって来たら引 け、 退 い た ら 遮 二 無 二 追 討 せ よ 」 と 叱 咤 激 励 し、 佐 々 政 次、 千 秋 季 忠 の 兵 3 0 0 程 が 今 川 の 先 陣 隊 に 遊 撃 戦 を 仕 掛 け て い る 間 に 、自 ら は 約 2 , 0 0 0 の兵を率いて、今の焼田橋付近から神明の山際を抜け、東陵中学から名鉄 有松駅北あたりを経て生山の東の谷間に入りました。

9

所在地 所在地

最寄駅

名古屋市緑区鳴海町砦 3

善照寺砦跡

ぜん しょう じ とりで あと

1 ・ 2

信長路 1

名鉄 鳴海駅

名鉄鳴海駅から北へ向かい、本町交差点を右折、旧東海道をしばら く東に進むと、中島橋があり、橋を越えたたもとを右に入り手越川 沿いに左に進み直ぐ左側、民家の庭にあり。 (徒歩約 10 分)

最寄駅

名古屋市緑区鳴海町下中

中島砦跡

なか じま とりで あと

信長路 2

�

- ▲TOP

- ページ: 10

- 名古屋市緑区武路町 / 豊明市武侍

古戦場公園北側の道を東に進むと、案内標識 がある。桶狭間クリニックを過ぎて北へ左折、 愛知用水の高架手前に案内標識あり、 直進釜ヶ 谷、 左七ツ塚へ。 高架をくぐり直ぐ右手にあり。 (公園より徒歩約 6 分)

市バス 地蔵池

市バス地蔵池から、地蔵池の東側道路を南進、 愛知用水サイフォン入口を左折し、 水路に沿っ て東に進み下り坂の突当たりを左折、100 m 程先右手にあり(バス停より徒歩約 5 分)

所 在 地

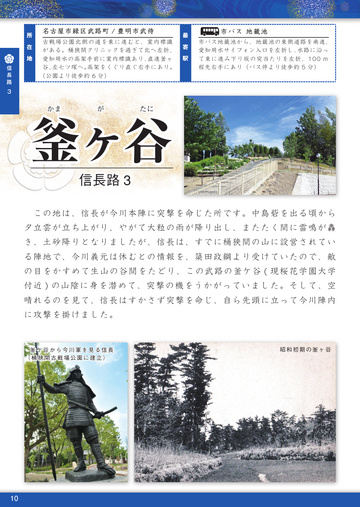

信長路 3

最 寄 駅

釜ヶ谷

かま が たに

信長路 3

この地は、信長が今川本陣に突撃を命じた所です。中島砦を出る頃から 夕立雲が立ち上がり、やがて大粒の雨が降り出し、またたく間に雷鳴が轟 き、土砂降りとなりましたが、信長は、すでに桶狭間の山に設営されてい る陣地で、今川義元は休むとの情報を、簗田政綱より受けていたので、敵 の目をかすめて生山の谷間をたどり、この武路の釜ケ谷 ( 現桜花学園大学 付近 ) の山陰に身を潜めて、突撃の機をうかがっていました。そして、空 晴れるのを見て、信長はすかさず突撃を命じ、自ら先頭に立って今川陣内 に攻撃を掛けました。

釜ケ谷から今川軍を見る信長 (桶狭間古戦場公園に建立)

昭和初期の釜ヶ谷

10

�

- ▲TOP

- ページ: 11

- 名古屋市緑区桶狭間北2丁目

古戦場公園から釜ヶ谷へ向かう途中、愛知用水 の高架手前の案内標識を、左折 200 m程西進し て右折、武路公園入口に案内標識あり。ここを 左折、約 100 m先左に七ツ塚入口あり。 (公園 より徒歩約8分)

市バス 幕山

市バス幕山停留所を地蔵池方向(北)に進む と カ メ ラ 店 あ り、 右 折 し て 突 当 た り を 左 折、 次のY字路を右に進み、直ぐに左折すると武 路 公 園 に 出 る。 以 下 左 記 に 同 じ。 (幕山より 徒歩約 5 分)

3 時間余にわたる桶狭間での戦いで、織田方、今川方で 3,000 余の武 将が戦死しました。信長は、釜ヶ谷付近に兵を集めて勝どきを上げ、村人 には戦死者を丁重に弔うようにと命じて引き揚げました。村人は、この近 くに死者を埋葬、その塚が7箇所ありましたが、今は 1 箇所が残されて います。毎年 5 月に開催される古戦場まつりにおいて慰霊の為、大池の 周囲で万灯会 ( ま ん と う え )が 行 わ れ ま す 。

七ツ塚石碑 七ツ塚に通ずる民家の細道

所 在 地

最 寄 駅

信長路 4

七ツ塚

なな つ づか

信長路 4

万灯会(大池の周囲に約 3,500 の灯ろうが並べられる)

11

�

- ▲TOP

- ページ: 12

- 名古屋市緑区桶狭間北 3 丁目

古戦場公園南東隅を東山手に 200 m進み、左 急坂を上りつめたあたり。 (南東隅に立つ史跡 案内標識を参照)徒歩約 3 分。

市バス 幕山

市バス幕山下車。幕山交差点を東に進むと桶 狭間古戦場公園。公園からは左記と同じ。

所 在 地

信長路 5

最 寄 駅

おけはざま山

信長路 5

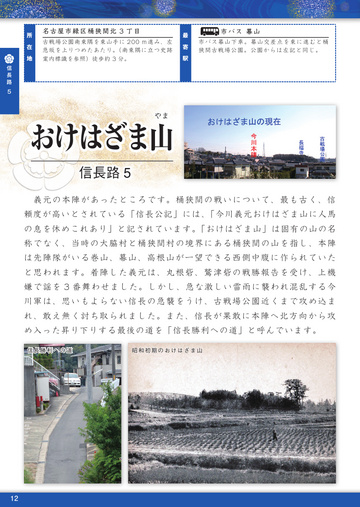

義 元 の 本 陣 が あ っ た と こ ろ で す。 桶 狭 間 の 戦 い に つ い て、 最 も 古 く、 信 頼 度 が 高 い と さ れ て い る 「 信 長 公 記 」 に は、 「今川義元おけはざま山に人馬 の 息 を 休 め こ れ あ り 」 と 記 さ れ て い ま す。 「おけはざま山」は固有の山の名 称 で な く 、 当 時 の 大 脇 村 と 桶 狭 間 村 の 境 界 に あ る 桶 狭 間 の 山 を 指 し、 本 陣 は先陣隊がいる巻山、幕山、高根山が一望できる西側中腹に作られていた と 思 わ れ ま す 。 着 陣 し た 義 元 は、 丸 根 砦、 鷲 津 砦 の 戦 勝 報 告 を 受 け、 上 機 嫌 で 謡 を 3 番 舞 わ せ ま し た 。 し か し、 急 な 激 し い 雷 雨 に 襲 わ れ 混 乱 す る 今 川 軍 は 、 思 い も よ ら な い 信 長 の 急 襲 を う け、 古 戦 場 公 園 近 く ま で 攻 め 込 ま れ、 敢 え 無 く 討 ち 取 ら れ ま し た。 ま た、 信 長 が 果 敢 に 本 陣 へ 北 方 向 か ら 攻 め入 っ た 昇 り 下 り す る 最 後 の 道 を「信長勝利への道」と呼んでいます。

信長勝利への道 昭和初期のおけはざま山

やま

12

�

- ▲TOP

- ページ: 13

- 名古屋市緑区有松町桶狭間字高根 39

有松駅南側に出て、国道1号線長坂南交差点 を渡り、左へ交番前の交差点を右に折れ、坂 道 を 南 に 約 100 m 進 む と 左 に 急 な 坂 道 が あ る。これを昇り切った所が高根山。有松駅よ り徒歩約 12 分。

市バス 地蔵池

市バス地蔵池下車、 国道 1 号方向 (北) に進み、 右手にコンビニのある交差点を左折、ゆるい 坂 道 を 200m 程 進 む と 右 に 急 な 坂 道 が あ り その頂上が高根山。 (バス停より約5分)

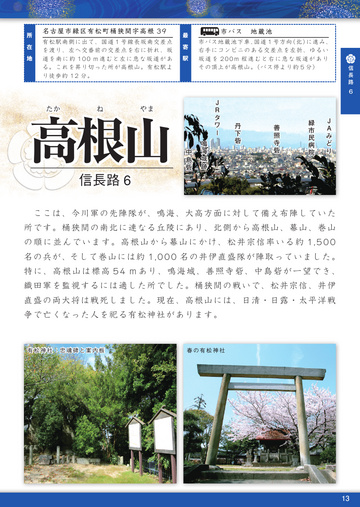

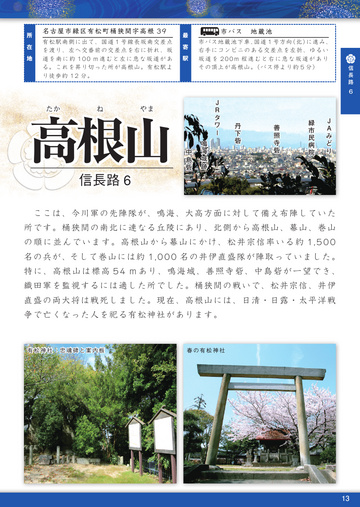

ここは、今川軍の先陣隊が、鳴海、大高方面に対して備え布陣していた 所です。桶狭間の南北に連なる丘陵にあり、北側から高根山、幕山、巻山 の順に並んでいます。高根山から幕山にかけ、松井宗信率いる約 1,500 名 の 兵 が 、そ し て 巻 山 に は 約 1 , 0 0 0 名 の 井 伊 直 盛 隊 が 陣 取 っ て い ま し た 。 特に、高根山は標高 54 mあり、鳴海城、善照寺砦、中島砦が一望でき、 織田軍を監視するには適した所でした。桶狭間の戦いで、松井宗信、井伊 直盛の両大将は戦死しました。現在、高根山には、日清・日露・太平洋戦 争で亡くなった人を祀る有松神社があります。

所 在 地

最 寄 駅

信長路 6

高根山

たか ね やま

J R

タワー 鳴海城跡

J A

緑市民病院

丹下砦

善照寺砦

みどり

中島砦

信長路 6

有松神社:忠魂碑と案内板

春の有松神社

13

�

- ▲TOP

- ページ: 14

- 名古屋市緑区桶狭間北3丁目

車を利用のときは、国道 1 号線桶狭間交差点 を南に約 1.5㎞幕山交差点を東に折れ直ぐ。国 道 23 号線有松インターを下り県道 243 号線 を北に国道1号線まで進み、長坂南交差点を右 折、 2 つ目の信号(桶狭間)を南に入る。 (カー ナビは、桶狭間小学校を検索し、幕山交差点を 目標に進む)

市バス 幕山

市 バ ス 幕 山 下 車、 幕 山 交 差 点 を 東 100 m 突 当 た り、 徒 歩 約 1 分。 ( 公 共 交 通・ バ ス・ 車 の説明に詳しく掲載しています。 )

所 在 地

信長路 義 元 路

最 寄 駅

詳し くは 31ページへ ▶

桶狭間 古戦場公園

こ せん じょう こう えん

織田信長公・今川義元公の銅像 題字:近世の曙

おけ

はざ

ま

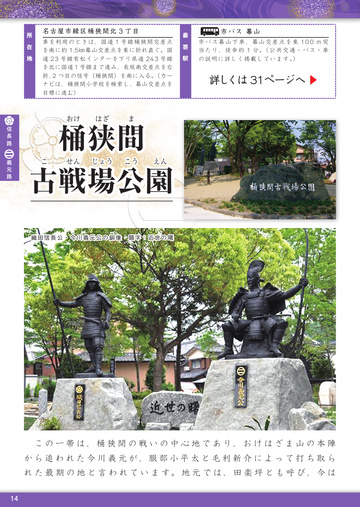

こ の 一 帯 は、 桶 狭 間 の 戦 い の 中 心 地 で あ り、 お け は ざ ま 山 の 本 陣 か ら 追 わ れ た 今 川 義 元 が、 服 部 小 平 太 と 毛 利 新 介 に よ っ て 打 ち 取 ら れ た 最 期 の 地 と 言 わ れ て い ま す。 地 元 で は、 田 楽 坪 と も 呼 び、 今 は

14

�

- ▲TOP

- ページ: 15

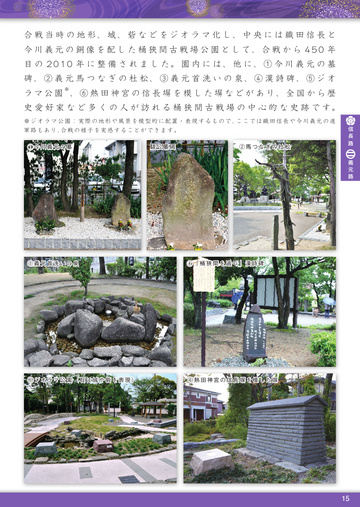

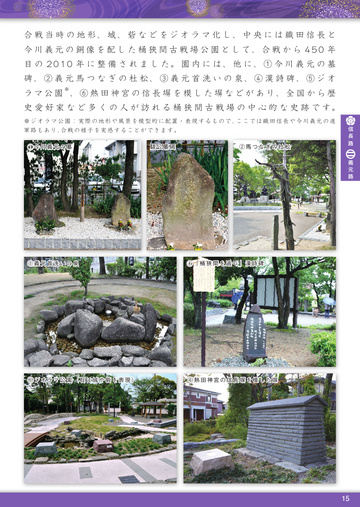

- 合 戦 当 時 の 地 形、 城、 砦 な ど を ジ オ ラ マ 化 し、 中 央 に は 織 田 信 長 と 今 川 義 元 の 銅 像 を 配 し た 桶 狭 間 古 戦 場 公 園 と し て、 合 戦 か ら 450 年 目 の 2010 年 に 整 備 さ れ ま し た。 園 内 に は、 他 に、 ① 今 川 義 元 の 墓 碑、 ② 義 元 馬 つ な ぎ の 杜 松、 ③ 義 元 首 洗 い の 泉、 ④ 漢 詩 碑、 ⑤ ジ オ ラ マ 公 園 、 ⑥ 熱 田 神 宮 の 信 長 塀 を 模 し た 塀 な ど が あ り、 全 国 か ら 歴 史 愛 好 家 な ど 多 く の 人 が 訪 れ る 桶 狭 間 古 戦 場 の 中 心 的 な 史 跡 で す。

※ ジ オ ラ マ 公 園 : 実 際 の 地 形 や 風 景 を 模 型 的 に 配 置・ 表 現 す る も の で、 ここでは織田信長や今川義元の進 軍路もあり、 合戦の様子を実感することができます 。 ①今川義元の墓 駿公墓碣 ②馬つなぎの社松

信長路

※

義 元 路

③義元首洗いの泉

④「桶狭間を過ぐ」漢詩碑

⑤ジオラマ公園(石は城や砦を表現)

⑥熱田神宮の信長塀を模した塀

15

�

- ▲TOP

- ページ: 16

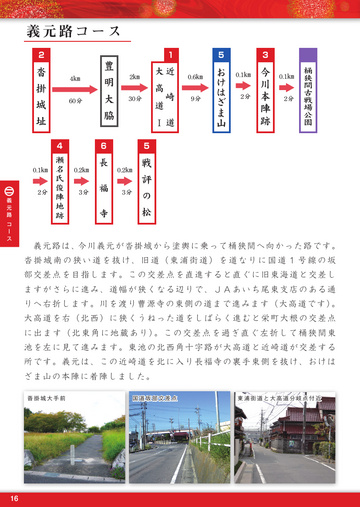

- 義元路コース

2 1 5 3

豊 明 大 脇

近 崎 道 大 高 道 Ⅰ

今川本陣跡

0.1㎞ 2分

義 信元 長路 コース 5

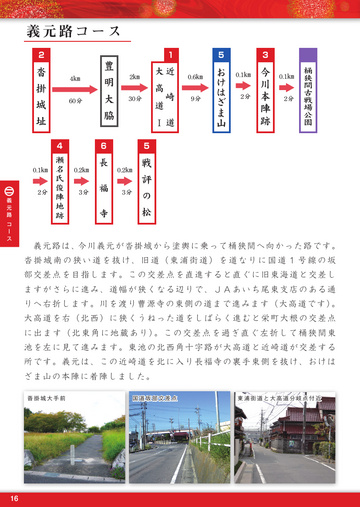

義 元 路 は 、今 川 義 元 が 沓 掛 城 か ら 塗 輿 に 乗 っ て 桶 狭 間 へ 向 か っ た 路 で す 。 沓 掛 城 南 の 狭 い 道 を 抜 け、 旧 道( 東 浦 街 道 ) を 道 な り に 国 道 1 号 線 の 坂 部交差点を目指します。この交差点を直進すると直ぐに旧東海道と交差し ますがさらに進み、道幅が狭くなる辺りで、JAあいち尾東支店のある通 りへ右折します。川を渡り曹源寺の東側の道まで進みます(大高道です) 。 大高道を右(北西)に狭くうねった道をしばらく進むと栄町大根の交差点 に出ます(北東角に地蔵あり) 。この交差点を過ぎ直ぐ左折して桶狭間東 池を左に見て進みます。東池の北西角十字路が大高道と近崎道が交差する 所です。義元は、この近崎道を北に入り長福寺の裏手東側を抜け、おけは ざま山の本陣に着陣しました。

沓掛城大手前 国道坂部交差点 東浦街道と大高道分岐点付近

沓 掛 城 址

4

瀬名氏俊陣地跡

16

桶狭 間 古 戦 場 公 園

おけはざま山

4㎞ 60分

2㎞ 30分

0.6㎞ 9分

0.1㎞ 2分

0.1㎞ 2分

6

5

戦 評 の 松

長

0.2㎞ 0.2㎞

福 寺

3分

3分

�

- ▲TOP

- ページ: 17

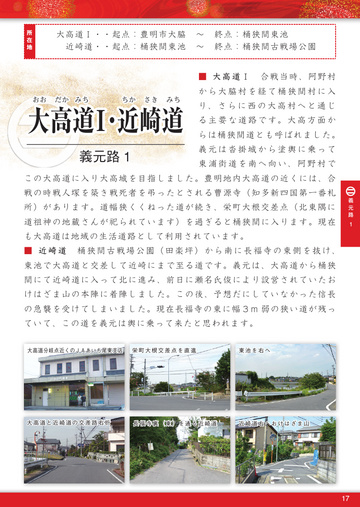

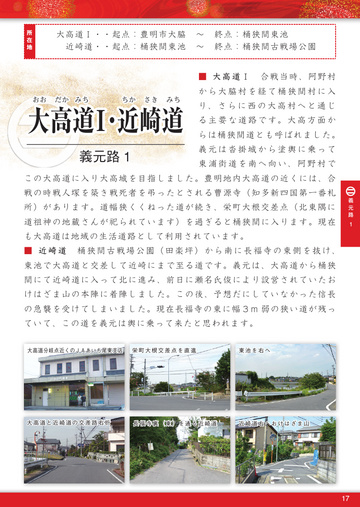

- 大 高 道 Ⅰ ・ ・ 起 点 : 豊 明市大脇 ~ 終点:桶狭間東池 近 崎 道 ・ ・ 起 点 : 桶 狭間東池 ~ 終点:桶狭間古戦場公園 ■ 大高道Ⅰ 合戦当時、阿野村

この大高道に入り大高城を目指しました。豊明地内大高道の近くには、合 戦の時戦人塚を築き戦死者を弔ったとされる曹源寺(知多新四国第一番札 所)があります。道幅狭くくねった道が続き、栄町大根交差点(北東隅に 道祖神の地蔵さんが祀られています)を過ぎると桶狭間に入ります。現在 も大高道は地域の生活道路として利用されています。 ■ 近 崎 道 桶 狭 間 古 戦 場 公 園( 田 楽 坪 ) か ら 南 に 長 福 寺 の 東 側 を 抜 け、 東池で大高道と交差して近崎にまで至る道です。義元は、大高道から桶狭 間にて近崎道に入って北に進み、前日に瀬名氏俊により設営されていたお けはざま山の本陣に着陣しました。この後、予想だにしていなかった信長 の急襲を受けてしまいました。現在長福寺の東に幅3m 弱の狭い道が残っ ていて、この道を義元は輿に乗って来たと思われます。

大高道分岐点近くのJAあいち尾東支店 栄町大根交差点を直進 東池を右へ

義元路

所在地

大高道 I・ 近崎道

義元路 1

おお

だか みち

ちか

さき

みち

から大脇村を経て桶狭間村に入 り、 さ ら に 西 の 大 高 村 へ と 通 じ る 主 要 な 道 路 で す。 大 高 方 面 か らは桶狭間道とも呼ばれました。 義元は沓掛城から塗輿に乗って 東 浦 街 道 を 南 へ 向 い、 阿 野 村 で

1

大高道と近崎道の交差路右折

長福寺裏(東)を通る近崎道

近崎道右へおけはざま山

17

�

- ▲TOP

- ページ: 18

- 名鉄名古屋本線 前後駅

名鉄名古屋本線前後駅下車、名鉄バス赤池行 乗車、下高根バス停下車(9分)西田交差点 付近。

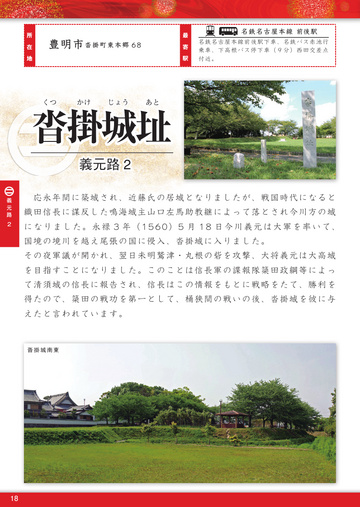

応永年間に築城され、近藤氏の居城となりましたが、戦国時代になると 織田信長に謀反した鳴海城主山口左馬助教継によって落とされ今川方の城 になりました。永禄 3 年(1560)5 月 18 日今川義元は大軍を率いて、 国境の境川を越え尾張の国に侵入、沓掛城に入りました。 その夜軍議が開かれ、翌日未明鷲津・丸根の砦を攻撃、大将義元は大高城 を目指すことになりました。このことは信長軍の諜報隊簗田政綱等によっ て清須城の信長に報告され、信長はこの情報をもとに戦略をたて、勝利を 得たので、簗田の戦功を第一として、桶狭間の戦いの後、沓掛城を彼に与 えたと言われています。

所 在 地

義 義 信元 元 長路 路 Y 2 5 2 ー

最 寄 駅

豊明市 沓掛町東本郷 68

沓掛城址

義元路 2

くつ

かけ

じょう

あと

沓掛城南東

18

�

- ▲TOP

- ページ: 19

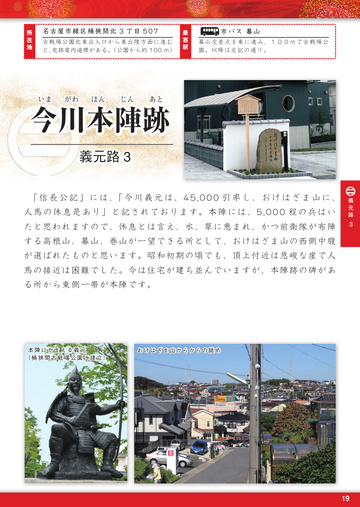

- 名古屋市緑区桶狭間北 3 丁目 507

古戦場公園北東出入口から東丘陵方面に進む と、 史跡案内道標がある。 (公園から約 100 m)

市バス 幕山

幕山交差点を東に進み、100mで古戦場公 園。以降は左記の通り。

「 信 長 公 記 」 に は、 「 今 川 義 元 は、45,000 引 率 し、 お け は ざ ま 山 に、 人馬の休息是あり」と記されております。本陣には、5,000 程の兵はい たと思われますので、休息とは言え、水、草に恵まれ、かつ前衛隊が布陣 する高根山、幕山、巻山が一望できる所として、おけはざま山の西側中腹 が選ばれたものと思います。昭和初期の頃でも、頂上付近は急峻な崖で人 馬の接近は困難でした。今は住宅が建ち並んでいますが、本陣跡の碑があ る所から東側一帯が本陣です。

本陣にかまえる義元 (桶狭間古戦場公園に建立)

所在地

最寄駅

今川本陣跡

義元路 3

義 義元 元路 路

いま がわ ほん じん あと

Y 6 3 3

ー

おけはざま山からからの眺め

19

�

- ▲TOP

- ページ: 20

- 名古屋市緑区桶狭間 304

市バス 桶狭間寺前

市バス桶狭間寺前停留所より、約 200m、大池東堤防沿い。

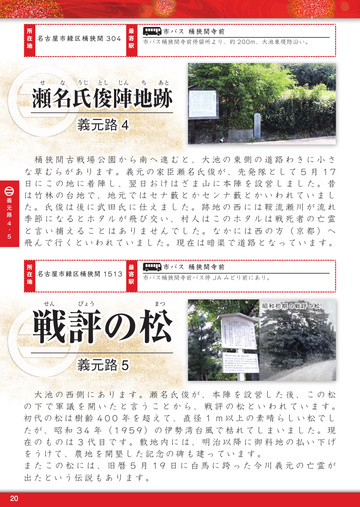

4 5 ・ 5

桶狭間古戦場公園から南へ進むと、大池の東側の道路わきに小さ な草むらがあります。義元の家臣瀬名氏俊が、先発隊として 5 月 17 日にこの地に着陣し、翌日おけはざま山に本陣を設営しました。昔 は竹林の台地で、地元ではセナ藪とかセンナ藪とかいわれていまし た。氏俊は後に武田氏に仕えました。跡地の西には鞍流瀬川が流れ 季節になるとホタルが飛び交い、村人はこのホタルは戦死者の亡霊 と言い捕えることはありませんでした。なかには西の方(京都)へ 飛んで行くといわれていました。現在は暗渠で道路となっています。

名古屋市緑区桶狭間 1513 市バス 桶狭間寺前

市バス桶狭間寺前バス停 JA みどり前にあり。 所在地 最寄駅

所在地

義 信元 長路

最寄駅

瀬名氏俊陣地跡

義元路 4

せ

な

うじ

とし

じん

ち

あと

戦評の松

せん ぴょう まつ

昭和初期の戦評の松

義元路 5

大池の西側にあります。瀬名氏俊が、本陣を設営した後、この松 の下で軍議を開いたと言うことから、戦評の松といわれています。 初代の松は樹齢 400 年を超えて、直径 1 m以上の素晴らしい松でし たが、昭和 34 年(1959)の伊勢湾台風で枯れてしまいました。現 在のものは 3 代目です。敷地内には、明治以降に御料地の払い下げ をうけて、農地を開墾した記念の碑も建っています。 またこの松には、旧暦 5 月 19 日に白馬に跨った今川義元の亡霊が 出たという伝説もあります。

20

�

- ▲TOP

- ページ: 21

- 名古屋市緑区桶狭間 427

古戦場公園から南側大池の南東角、東に参道あ り。

市バス 桶狭間寺前

市バス桶狭間寺前より東方向へ徒歩 1 分。

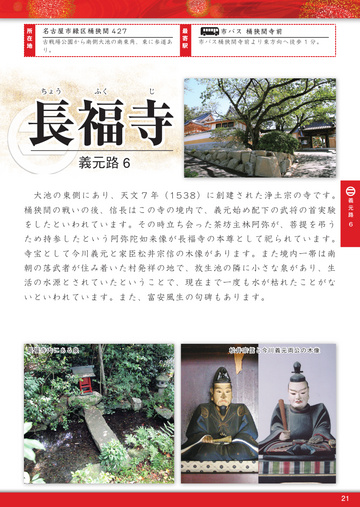

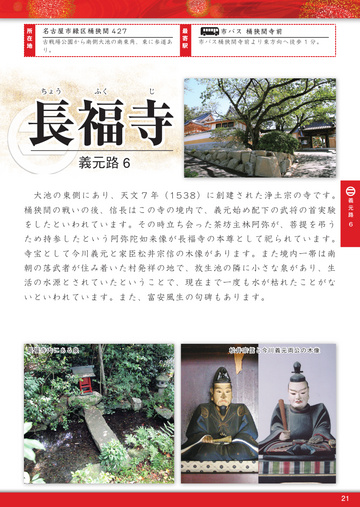

長福寺

ちょう ふく じ

大池の東側にあり、天文 7 年(1538)に創建された浄土宗の寺です。 桶狭間の戦いの後、信長はこの寺の境内で、義元始め配下の武将の首実験 をしたといわれています。その時立ち会った茶坊主林阿弥が、菩提を弔う ため持参したという阿弥陀如来像が長福寺の本尊として祀られています。 寺宝として今川義元と家臣松井宗信の木像があります。また境内一帯は南 朝の落武者が住み着いた村発祥の地で、放生池の隣に小さな泉があり、生 活の水源とされていたということで、現在まで一度も水が枯れたことがな いといわれています。また、富安風生の句碑もあります。

所在地

最寄駅

義元路 6

義 義元 元路 路 Y 6 5 ー

長福寺内にある泉

松井宗信と今川義元両公の木像

信長路 1

21

�

- ▲TOP

- ページ: 22

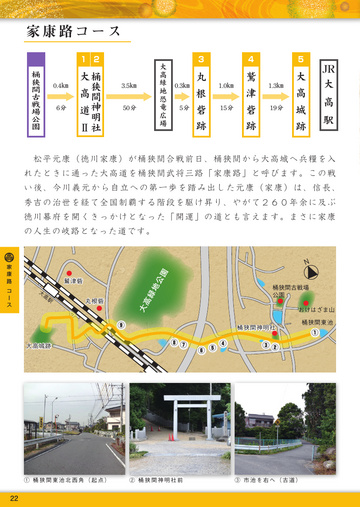

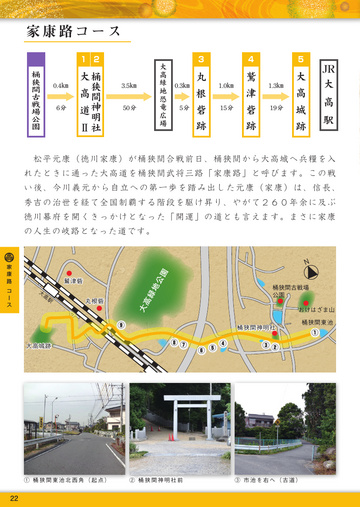

- 家康路コース

1 2 3 4 5

1.3㎞ 19分

平 手

202

大高緑地恐竜広場

JR

大 高 駅

桶狭間神明社 大 高 道 Ⅱ

大 高 城 跡

丸 根 砦 跡

鷲 津 砦 跡

間 松平元康(徳川家 康)が桶狭間合戦前日、桶狭間から大高城へ 兵 糧を入 1 狭

寺砦 れ た と き に 通 っ善 た 大 高道を桶狭間武将三路「家康路」と呼びます。この戦 照

島砦 中 い後 、今川義元から自 立への第一歩を踏み出した元康(家康)は、信長、 名鉄本 線 2 鳴海駅 秀吉の治世を経て全国制覇する階段を駆有 け 昇り、やがて260年余に及ぶ 松 IC

有松駅 徳川幕府を開くきっかけとなった「開運」の道とも 言えます。まさに家康

海

道

新

1 号線 の 人 生 の 岐 路道 と な った道です。

幹 線

桶狭間古戦場公園

0.4㎞ 6分

3.5㎞ 50分

り ど JAみ

0.3㎞ 5分

1.0㎞ 15分

院 民病 緑市

桶

の 狭間

マ 史跡

戦

国道 30 2号 ︵名二 環︶

ップ

(

桶

国

左京山駅

文

〒

中京競馬場前駅

道

線

N

大

家康路 コース

公

鷲津砦

大 高

園

高

駅

丸根砦

緑

桶狭間古戦場 公園 おけはざま山 桶狭間神明社 桶狭間東池

⑨

大高城跡

地

⑧⑦

南

①

⑥ ⑤

④

③②

名)

大

高

駅

有松

知多

半島

名古

道路

屋高 速

大高

IC

IC

国

3 道2

(第 号線

二東

屋 名古 C 南J

共和 IC

① 桶狭間東池北西角(起点)

② 桶狭間神明社前

③ 市池を右へ(古道)

22

�

- ▲TOP

- ページ: 23

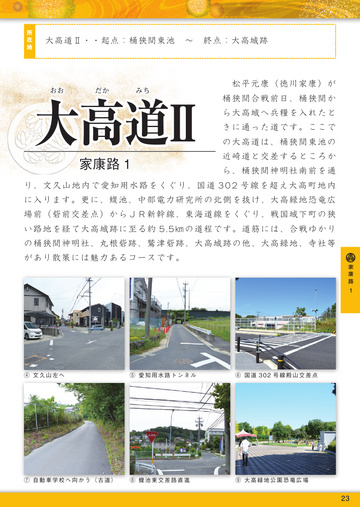

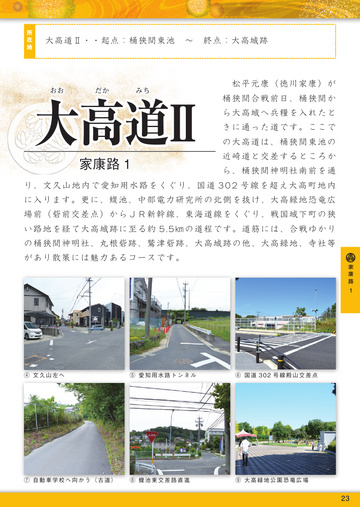

- り、文久山地内で愛知用水路をくぐり、国道 302 号線を超え大高町地内 に入ります。更に、蝮池、中部電力研究所の北側を抜け、大高緑地恐竜広 場前(砦前交差点)からJR新幹線、東海道線をくぐり、戦国城下町の狭 い路地を経て大高城跡に至る約 5.5㎞の道程です。道筋には、合戦ゆかり の桶狭間神明社、丸根砦跡、鷲津砦跡、大高城跡の他、大高緑地、寺社等 があり散策には魅力あるコースです。

家康路

④ 文久山左へ

⑦ 自動車学校へ向かう(古道)

所在地

大 高 道 Ⅱ ・ ・ 起 点 : 桶 狭 間東池 ~ 終点:大高城跡

大高道Ⅱ

おお だか みち

松平元康(徳川家康)が 桶狭間合戦前日、桶狭間か ら大高城へ兵糧を入れたと きに通った道です。ここで の大高道は、桶狭間東池の 近崎道と交差するところか ら、桶狭間神明社南前を通

家康路 1

1

⑤ 愛知用水路トンネル

⑥ 国道 302 号線殿山交差点

⑧ 蝮池東交差路直進

⑨ 大高緑地公園恐竜広場

23

�

- ▲TOP

- ページ: 24

- 市バス 桶狭間寺前

市バス桶狭間寺前バス停下車、大池南T字交 差点の信号を南に 200 m、右に参道あり。

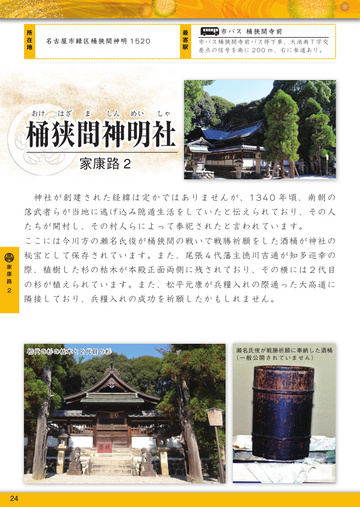

桶狭間神明社

家康路 2

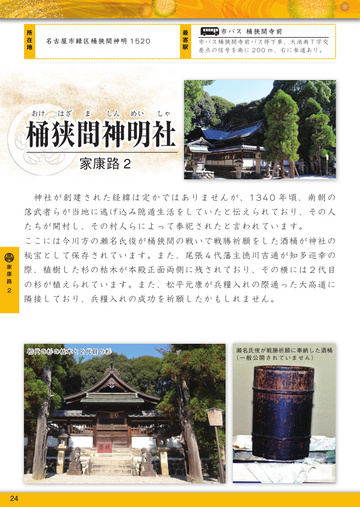

神 社 が 創 建 さ れ た 経 緯 は 定 か で は あ り ま せ ん が、1340 年 頃、 南 朝 の 落武者らが当地に逃げ込み隠遁生活をしていたと伝えられており、その人 たちが開村し、その村人らによって奉祀されたと言われています。 ここには今川方の瀬名氏俊が桶狭間の戦いで戦勝祈願をした酒桶が神社の 秘宝として保存されています。また、尾張4代藩主徳川吉通が知多巡幸の 際、植樹した杉の枯木が本殿正面両側に残されており、その横には2代目 の杉が植えられています。また、松平元康が兵糧入れの際通った大高道に 隣接しており、兵糧入れの成功を祈願したかもしれません。

家康路 2

所在地

最寄駅

名古屋市緑区桶狭間神明 1520

おけ

はざ

ま

しん

めい

しゃ

初代の杉の枯木と2代目の杉

瀬名氏俊が戦勝祈願に奉納した酒桶 (一般公開されていません)

24

�

- ▲TOP

- ページ: 25

- JR 東海道本線大高駅

JR東海道本線大高駅の北にある道路に出て、中屋敷交差点を南に 進むと市バス丸根バス停あり(バス利用はここで下車) 、山側の昇 り坂を進むと左手に小高い森に丸根砦あり。大高駅より徒歩約 20 分、丸根バス停より約5分。別系統の大高緑地西バス停下車、北西 の山に砦あり。徒歩7分

所在地 所在地

最寄駅

名古屋市緑区大高町丸根

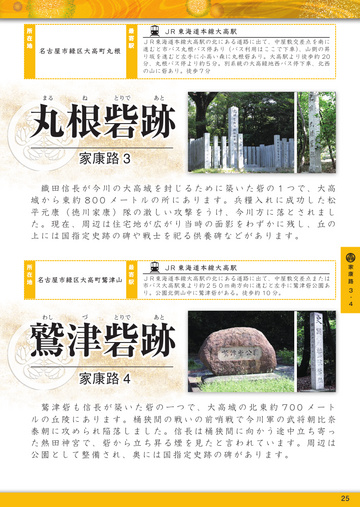

丸根砦跡

まる ね とりで あと

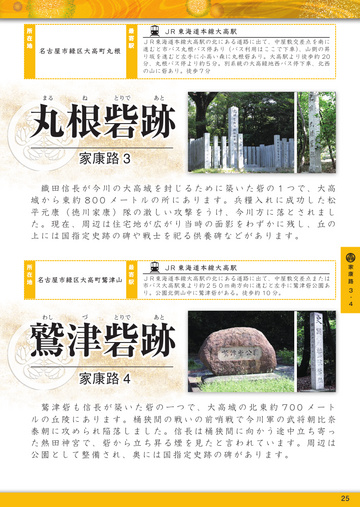

家康路 3

織田信長が今川の大高城を封じるために築いた砦の1つで、大高 城から東約 800 メートルの所にあります。兵糧入れに成功した松 平元康(徳川家康)隊の激しい攻撃をうけ、今川方に落とされまし た。現在、周辺は住宅地が広がり当時の面影をわずかに残し、丘の 上には国指定史跡の碑や戦士を祀る供養碑などがあります。

JR 東海道本線大高駅

JR東海道本線大高駅の北にある道路に出て、中屋敷交差点または 市バス大高駅東より約250m南方向に進むと左手に鷲津砦公園あ り。公園北側山中に鷲津砦がある。徒歩約 10 分。

家康路

最寄駅

名古屋市緑区大高町鷲津山

3 ・ 4

鷲津砦跡

わし づ とりで あと

家康路 4

鷲津砦も信長が築いた砦の一つで、大高城の北東約 700 メート ルの丘陵にあります。桶狭間の戦いの前哨戦で今川軍の武将朝比奈 泰朝に攻められ陥落しました。信長は桶狭間に向かう途中立ち寄っ た熱田神宮で、砦から立ち昇る煙を見たと言われています。周辺は 公園として整備され、奥には国指定史跡の碑があります。

25

�

- ▲TOP

- ページ: 26

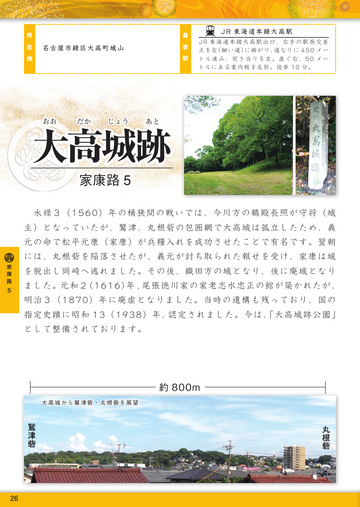

- JR 東海道本線大高駅

JR 東 海 道 本 線 大 高 駅 出 口、 右 手 の 駅 西 交 差 点を左 (細い道) に曲がり、 道なりに 450 メー ト ル 進 み、 突 き 当 り を 左。 直 ぐ 右、50 メ ー トルにある案内板を左折。徒歩 10 分。

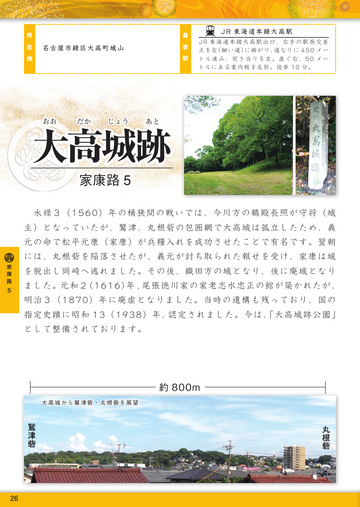

永禄3(1560)年の桶狭間の戦いでは、今川方の鵜殿長照が守将(城 主)となっていたが、鷲津、丸根砦の包囲網で大高城は孤立したため、義 元の命で松平元康(家康)が兵糧入れを成功させたことで有名です。翌朝 には、丸根砦を陥落させたが、義元が討ち取られた報せを受け、家康は城

家康路 5

を脱出し岡崎へ逃れました。その後、織田方の城となり、後に廃城となり ま し た 。元 和 2 (1616) 年 , 尾張徳川家の家老志水忠正の館が築かれたが、 明治3(1870)年に廃虚となりました。当時の遺構も残っており、国の 指定史蹟に昭和 13(1938)年、 認定されました。今は、 「大高城跡公園」 として整備されております。

所 在 地

最 寄 駅

名古屋市緑区大高町城山

大高城跡

家康路 5

おお

だか

じょう

あと

約 800m

大高城から鷲津砦・丸根砦を展望

26

�

- ▲TOP

- ページ: 27

- ◆ 桶狭間古戦場保存会について

桶狭間の戦いに関する史跡や伝承などの調査、維持・保存を行い、歴史を活かし たふるさとづくりと史跡ガイドなど全国の歴史を愛する人々へのおもてなしの事 業を会員の支援によって行っています。地域、年齢等問わず入会いただけます。

◆ 所在地・連絡先

〒458‑0919 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明1520番地 ホームページ: http://okehazama.net メールアドレス: info@okehazama.net

◆ 史跡ボランティアガイド(事前予約が必要)

桶狭間の史跡を巡る信長路、義元路、家康路等史跡の案内をします。 少人数での予約、また観光バス駐車場の予約も賜ります。 予約受付: 随時 TEL・FAX 052 ‑621‑7762(ガイド部)

◆ 桶狭間古戦場まつり

日 時: 5月中旬 9:00 〜 20:00(19日直前の日曜日) 会 場: 桶狭間古戦場公園、大池、長福寺周辺 ・桶狭間の戦い戦没者慰霊祭 (桶狭間古戦場公園) ・ガイド付史跡めぐりツアー ・桶狭間の戦い記念講演(長福寺) ・演武、演奏、模擬店出店 等

・万灯会(18:30 〜大池周囲に 3,500 個の灯ろうが並びます)

サービス・情報

(マスコットキャラクター) ♥ 桶狭間のいやし番犬「おけわんこ」 桶狭間に住んでいたふつうのわんこが、織田 信長と今川義元が戦った「桶狭間の戦い」の 話にあこがれ、両武将の甲冑を作ってコスプ レするようになり、いつしか地元の歴史を学 んだり、史跡を巡ったりしているうちに桶狭

http://okewanko.com

間を守る番犬「おけわんこ」となりました。

27

�

- ▲TOP

- ページ: 28

- 名鉄

緑市民病院

本線

鳴海

1 善照寺砦

駅

JAみど り

号 ︵ 名 二 環 ︶

大高城跡 5

幹線 道新 東海 道線 東海

2

中島砦

JR

知 多 半

名

国

道1 号

線

区 役 所 察 署

左京

4 鷲津砦跡 長寿寺 丸根砦跡 3

緑

山駅

有松 IC

有 松 駅

大高 駅

緑

警

文

大

高

緑

地

公

園

〒

文

6 高根山 七ツ塚 4

桶狭間古戦場公園

島 道 路

古

屋

高

文

速

戦評の松 1 大高道Ⅱ

5

高 南大

大高 IC

桶狭間神明社 2

〒

4

6 長

駅

名古屋 南JC

桶狭間東

共和

有松 IC

IC

国道23号

28

�

- ▲TOP

- ページ: 29

- 桶狭間の戦い広域マップ

■ 信長路:善照寺砦公園・名鉄有松駅前広場・有松鳴海絞会館 ■ 義元路:沓掛城址公園・曹源寺・長福寺・桶狭間古戦場公園 トイレ ■ 家康路:大高緑地恐竜広場・ JR大高駅 ■ 信長路:イオン有松(名鉄有松駅:有料) ・長福寺(参拝用) ■ 義元路:沓掛城祉公園・曹源寺(参拝用) ■ 家康路:桶狭間神明社(参拝用) ・大高緑地恐竜広場・長寿寺(参拝用)

6 長福寺

東池

(第二東名) 号線

国 道 3 0

中京競

駐車場

P

(表紙ウラ) 桶狭間史跡マップ

沓掛城址 2

中

馬場前 駅

京

競

馬

場

3 釜ケ谷

桶狭間 古戦場伝説地 高徳院

国

戦人塚 道 1 号 線

前 後 駅

3 今川本陣跡 5 おけはざま山 瀬名氏俊陣地跡

1 近崎道

◎ 豊明市役所

1 大高道Ⅰ

曹源寺

豊

北崎 IC

豊明 IC

明 駅

29

�

- ▲TOP

- ページ: 30

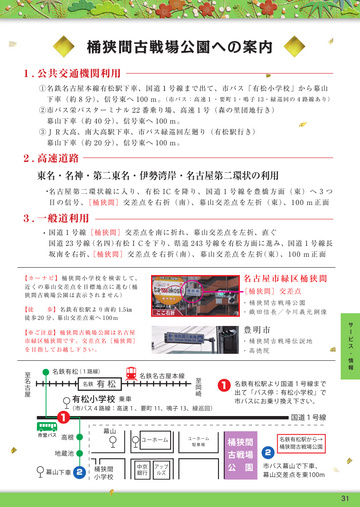

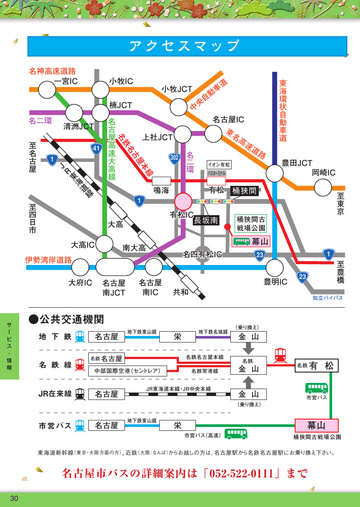

- ●交通アクセス

名神高速道路 一宮IC

アクセスマップ

小牧IC 楠JCT 小牧JCT

中 動 自 央 車 道

東海環状自動車道

名二環 至名古屋 至四日市

サービス・情報

清洲JCT

41

上社JCT 名二環

302

名古屋IC 東 名 高 速

イオン有松 バスターミナル

線 本 屋 古 名 鉄 名 名古屋高速大高線

道

1

路

豊田JCT 岡崎IC 至東京

伊勢湾岸道路 大府IC 名古屋 南JCT 名古屋 南IC

●公共交通機関

地 下 鉄 名 鉄 線 JR在来線 名古屋

名鉄 名古屋

市営バス

(東京 ・ 大阪方面の方) (大阪 : なんば) 東海道新幹線 近鉄 か らお越 しの方は、 名古屋駅か ら名鉄名古屋駅にお乗り換え下さ い。 、

名古屋市バスの詳細案内は「052-522-0111」まで

30

線 道 海 東 R J

鳴海

1

有松 有松IC 長坂南

桶狭間

桶狭間

大高 大高IC 南大高

桶狭間古 戦場公園

幕山

23 23 1

名四有松IC

至豊橋

豊明IC 共和

知立バイパス

地下鉄東山線

栄

地下鉄名城線

(乗り換え)

金 山

名鉄

名鉄名古屋本線 名鉄常滑線

中部国際空港 (セン ト レア)

金 山 金 山

(乗り換え)

名鉄

有 松

名古屋

JR東海道本線 ・ JR中央本線

市営バス

名古屋

地下鉄東山線

栄

市営バス (高速)

幕山

桶狭間古戦場公園

�

- ▲TOP

- ページ: 31

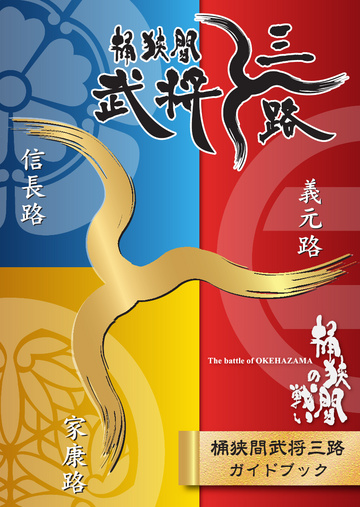

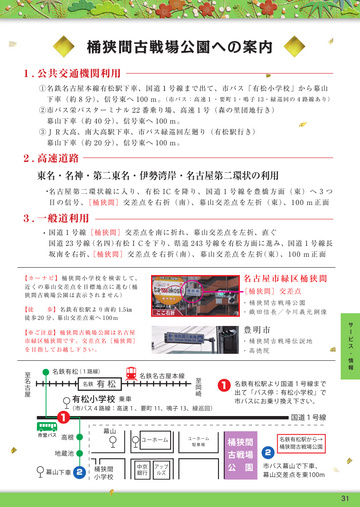

- 桶狭間古戦場公園への案内

1. 公共交通機関利用

①名鉄名古屋本線有松駅下車、国道1号線まで出て、市バス「有松小学校」から幕山 (市バス:高速1・要町 1・鳴子 13・緑巡回の4路線あり) 下車(約 8 分) 、信号東へ 100 m。 ②市バス栄バスターミナル 22 番乗り場、高速 1 号(森の里団地行き) 幕山下車(約 40 分) 、信号東へ 100 m。 ③JR大高、南大高駅下車、市バス緑巡回左廻り(有松駅行き) 幕山下車(約 20 分) 、信号東へ 100 m。

2. 高速道路

東名・名神・第二東名・伊勢湾岸・名古屋第二環状の利用

名 古 屋 第 二 環 状 線 に 入 り、 有 松 IC を 降 り、 国 道 1 号 線 を 豊 橋 方 面( 東 ) へ 3 つ ・ 目 の 信 号、 [桶狭間]交差点を右折(南) 、幕山交差点を左折(東) 、100 m 正 面

3. 一般道利用

・国道 1 号線[桶狭間]交差点を南に折れ、幕山交差点を左折、直ぐ

国道 23 号線 (名四) 有松ICを下り、県道 243 号線を有松方面に進み、国道 1 号線長 坂南を右折、 [桶狭間]交差点を右折 (南) 、幕山交差点を左折 (東) 、100 m 正 面

【 カ ー ナ ビ 】 桶 狭 間 小 学 校 を 検 索 し て、 近くの幕山交差点を目標地点に進む (桶 狭間古戦場公園は表示されません) 【徒 歩】名鉄有松駅より南約 1.5㎞ 徒歩20 分、幕山交差点東へ 100m 【※ご注意】桶狭間古戦場公園は名古屋 市緑区桶狭間です。交差点名[桶狭間] を目指してお越し下さい。

(1路線) 名鉄有松 名鉄

名古屋市緑区桶狭間

[桶狭間]交差点

・桶狭間古戦場公園 ・織田信長/今川義元銅像

サービス・情報

豊明市

・桶狭間古戦場伝説地 ・高徳院

至 名 古 屋

有 松

乗車

名鉄名古屋本線

1

市営バス

(市バス4路線:高速1、要町 11、鳴子 13、緑巡回)

有松小学校

至 岡 崎

1

名鉄有松駅より国道1号線まで 出て「バス停:有松小学校」で 市バスにお乗り換え下さい。

国道1号線

幕山

ユーホーム

ユーホーム 駐車場

高根

地蔵池 幕山下車 2 桶狭間 小学校

中京 銀行 アップ ルズ

桶狭間 古戦場 公 園

2

名鉄有松駅から→ 桶狭間古戦場公園

市バス幕山で下車、 幕山交差点を東100m

31

�

- ▲TOP

- ページ: 32

- 至 名古屋 至 鳴海 オ ン有松 バ ●イ スタ ー 松 ミナル 駅

旧 東

海

道

有

線 号 1 道 国

高根山 13 P 釜ケ谷 10 P 七ツ塚 11 P 桶狭間古戦場公園 14 P おけは ざま山 12P

長福寺 21 P 瀬名氏俊陣地跡 20 P 戦評の松 20P 桶狭間神明社 24 P

桶狭間史跡マップ

至 大府

長坂南 ●絞会館

有松小 有松交番

文 〒 文 有松中

高根山

高根

バ ス停 ﹁有松小﹂

名古 屋鉄

有松交番前

道

桶狭間

バス停 「高根」

至

岡 崎

生山

至

豊

明

バス停 「地蔵池」

●名古屋 短期大学

幕山

愛知用水

武路

地蔵池

釜ヶ谷

名古屋市緑区 桶狭間古戦場保存会

七ツ塚

ユ ーホー ム

バス停 「幕山」

武路公園

巻山 桶狭間

小学校

文

桶狭間古戦場公園

幕 山

戦評の松

おけは ざ ま山 瀬名氏俊陣地跡

大 池

桶狭間神明社

〒

郷 前

バ ス停 ﹁桶狭間寺前﹂ バス停 「郷前」

長福寺

大高道

桶狭間 古戦場 保存会

東池 至 大府

20121125 . 3000

100

�

- ▲TOP